一生懸命に働いても、会社から「辞めてくれ」と言われてしまう方もいます。「辞めざるを得ない」と決めつけてあきらめる人は多いですが、実際は、その働きかけが「退職勧奨なのか、解雇なのか」を区別して適切に対処しなければいけません。

退職を勧めているに過ぎない、いわゆる「退職勧奨」は、解雇とは異なるもの。その性質の違いは総合的に判断する必要があります。単に「辞めるように言われた」という事情だけでは、どちらに該当するのかが判断できないケースもあります。

退職というイベントは、人生で何度も訪れるものではありません。無理に辞めさせようとされれば「解雇ではないか」という疑問が生じてしまうでしょう。しかし、退職勧奨と解雇には大きな違いがあり、区別して対処しなければなりません。

今回は、退職勧奨と解雇の違いについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 退職勧奨と解雇は異なる法的性質を持ち、適切な対処も違うので区別する

- 会社が解雇であることを明示しない限り、退職勧奨であると考えて断るべき

- 退職勧奨と解雇の違いによらず、会社による違法行為の犠牲になったら戦うべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

退職勧奨と解雇の基礎知識

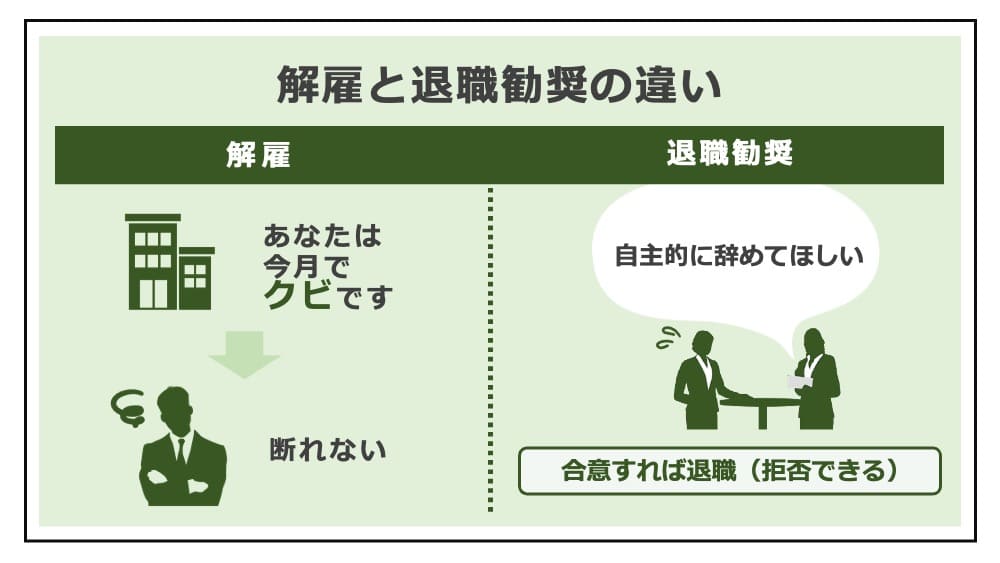

退職勧奨と解雇とは、結果的に会社を辞めることとなる点では共通します。

しかし、似ているようで全くの別物。2つを混同しないよう、まずは退職勧奨、解雇のそれぞれの意味と定義について解説します。

退職勧奨(退職勧告)の意味

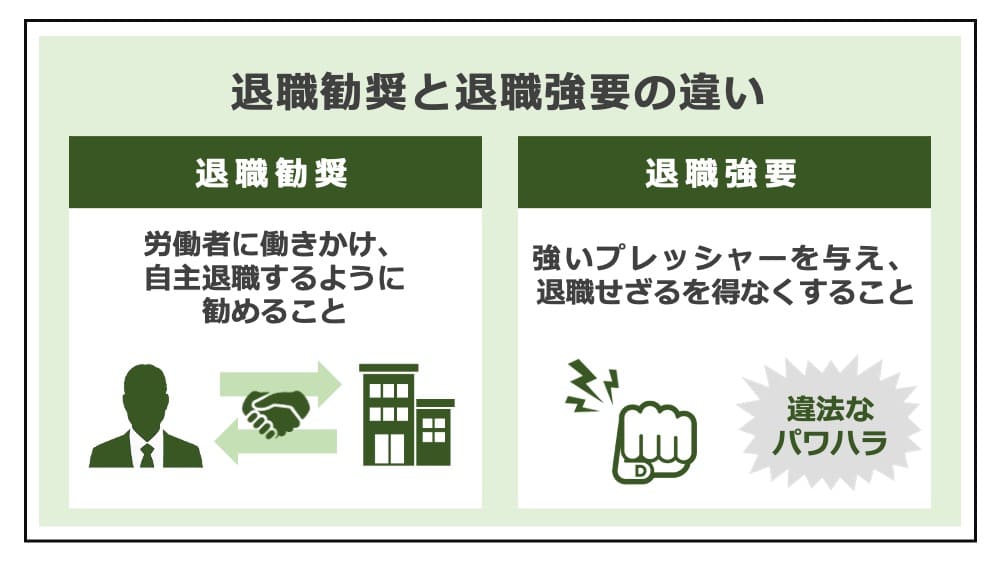

退職勧奨は、会社が労働者に退職をうながすことを指します。つまり、退職の勧奨とはあくまで「うながす」だけで、強制的に辞めさせるのではない点がポイントです。

退職勧奨では、会社は、辞職(自主退職)を勧めたり、合意退職するよう求めたりします。口頭で伝えることもあれば、書面で提示されるケースもあります。働きかけの強いケースは、個別に呼び出され、上司や人事と複数回の面談が実施されます。

勧奨に労働者が応じると、辞職(自主退職)もしくは合意退職となります。自主退職なので、退職届を出すなどして証拠に残しておくのがよいでしょう。また、有利な条件を提示されて退職する場合、退職合意書にサインして証拠化するのが通例です。

「退職勧奨されたときの対応」の解説

解雇の意味

解雇は、使用者の一方的な意思表示による労働契約の解約のこと。その性質によって、解雇の種類は次の3つに分けられます。

- 普通解雇

労使間の信頼関係の喪失を理由とした契約解消のこと。

(例)能力不足、病気や負傷による就業不能、勤怠不良、勤務態度、協調性の欠如 - 整理解雇

会社の経営、業績などを理由とし、人員削減を目的とした契約解消のこと。

(例)経営不振による解雇 - 懲戒解雇

企業秩序を乱した社員に対して、制裁として行われる契約解消のこと。

(例)セクハラを理由とする懲戒解雇、横領を理由とする懲戒解雇、経歴詐称

いずれの解雇も、退職勧奨とは異なり労働者の同意や承諾は不要で、会社が一方的に行います。

「解雇の意味と法的ルール」の解説

退職勧奨と解雇の違い

退職勧奨と解雇は、意味が違うことから、適した対処法も異なります。混同して対処法を誤ればトラブルは必至です。退職勧奨と解雇の違いを知るのが、適切に対処するための第一歩です。

退職勧奨は拒否できるが解雇は拒否できない

退職勧奨と解雇の決定的な違いは、労働者の意思に反して契約が終了するかどうか。

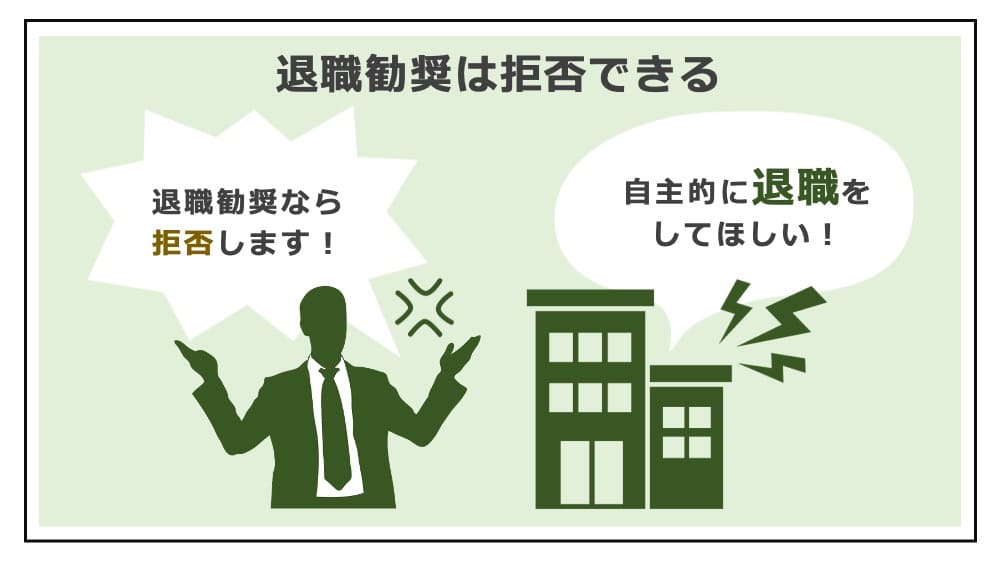

退職勧奨そのものに、契約を終了させる効果はありません。働きかけを受け、退職するかどうかは、あくまで労働者の判断に委ねられ、拒否する選択もあります。したがって、退職勧奨ならば、労動者が拒否をすれば会社を辞めることにはなりません。

これに対し、解雇は、会社による一方的な契約終了。なので「解雇」と言われたら、労働者に「応じるかどうか」の余地は残されていません。拒否してもなお辞めざるを得ないのが、解雇の特徴です。

「解雇されたらやること」の解説

いずれも違法になり得るが法規制が異なる

解雇には、強制的に退職させるという強い効果があります。会社が自由に可能だとすると、労働者は突如これまでの生活を奪われてしまいます。そのため解雇は、労働基準法や労働契約法といった法律で強く規制されます。

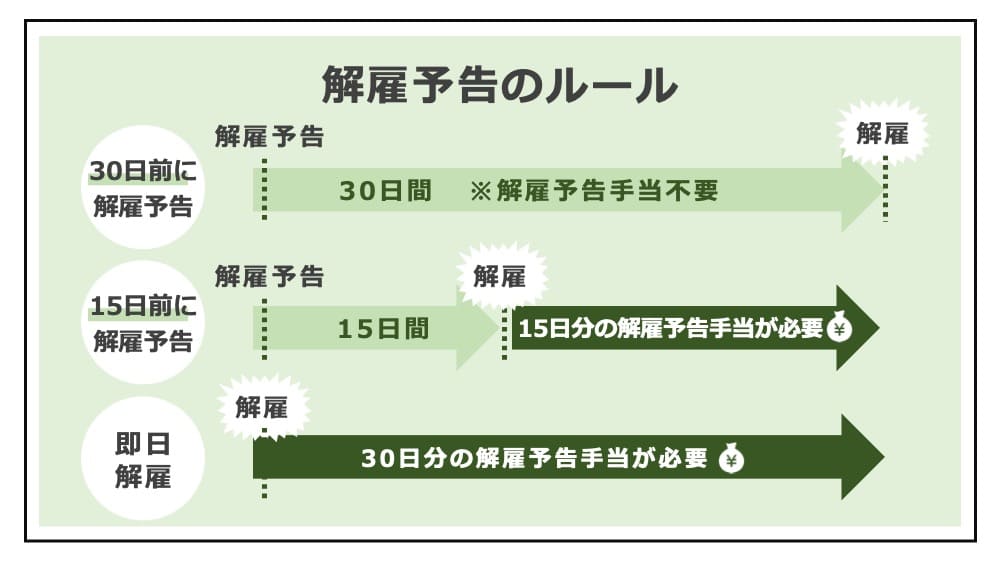

- 解雇予告と解雇予告手当

少なくとも30日前に労働者に解雇を予告するか、不足する日数分の平均賃金に相当する解雇予告手当を払う必要がある(労働基準法20条) - 解雇権濫用法理

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、違法な不当解雇として無効になる(労働契約法16条) - 労災療養中の解雇の禁止(解雇制限)

労災による治療期間とその後30日は解雇が禁止される(労働基準法19条1項) - 差別的な解雇の禁止

国籍・信条・社会的身分を理由とする解雇(労働基準法3条)、組合員であること等を理由とした不利益な取扱い(労働組合法7条)、性別を理由とする差別的取扱い(男女雇用機会均等法6条)は禁止される - 法違反の申告等を理由とした解雇の禁止

労働基準監督署への申告を理由とした解雇(労働基準法104条2項)、公益通報を理由とする不利益取扱い(公益通報者保護法3条)は禁止される

このような規制により、労働者は解雇の脅威から守られています。それに対し、退職勧奨は、退職をうながすに過ぎず、労働者は拒否することもできます。そのため、解雇のような厳しい法規制はなく、ある程度会社の裁量に任されています。

なお、退職勧奨が法律で規制されないのは、あくまで拒否が許される場合です。会社の働きかけが強すぎて、もはや辞めざるを得ない場合、違法な退職強要です。退職強要は、実質的には解雇と同じとされ、厳格な法規制が適用されます。

「退職強要への対処法」の解説

退職勧奨と解雇は会社が実施する目的が異なる

退職勧奨、解雇のいずれも、会社にとって不要な社員を社外に出すのに使われます。ただ、解雇のほうが法規制が厳格で、実施するには明確な理由を要します。

解雇は「最後の切り札」であり、退職勧奨よりも明確で強度な目的があるのです(むしろ理由なき解雇は違法であり、労働者は解雇理由証明書を求め、目的を明示させるべきです)。

一方、退職勧奨は、リスクの高い解雇を回避する手段として利用されています。労働者の同意があれば、理由が厳密には要求されません。そのため、すぐクビにすると違法な不当解雇となるケースでも、その前に退職勧奨で辞めさせようとする例がよくあります。

「退職したらやることの順番」の解説

退職までの流れと労働契約の終了時期が異なる

退職勧奨に応じての退職と、解雇とでは、労働契約が終了するタイミングが異なります。解雇は30日前の予告が必要とされますが、解雇予告手当を払えば即日解雇も可能です。

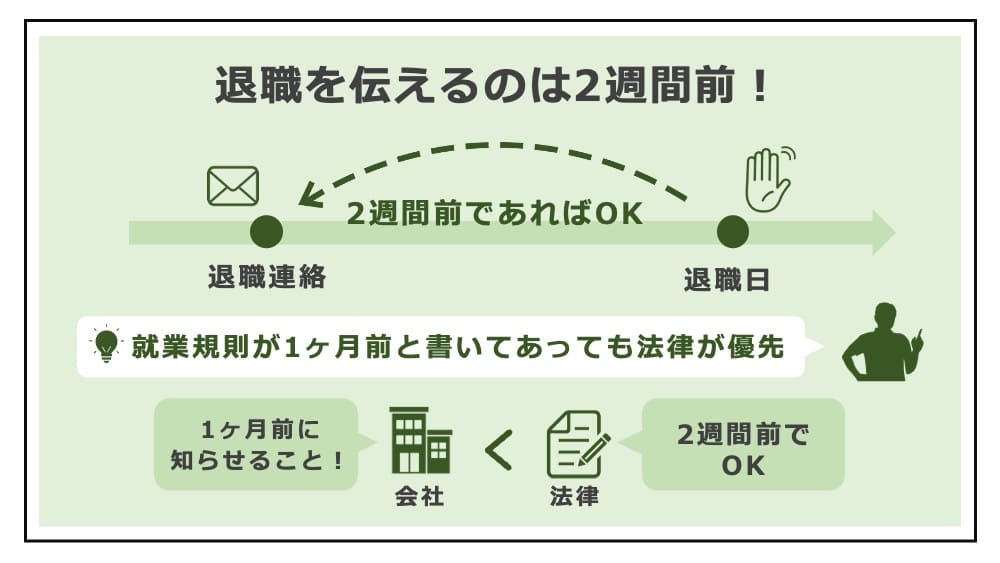

これに対し、退職勧奨に応じての退職は、タイミングや条件を労使の合意で決められます。なのですぐ辞めることもできるし、しばらく在籍させるよう交渉するケースもあります(なお、会社の同意がなくても、退職の意思表示をすれば、民法627条1項により2週間経過後に契約が終了します)。

この点に関連し、退職勧奨ではある程度、労働者が退職の時期をコントロールすることで、経済的な不利益を和らげることができますが、解雇だと、突然に収入を失い、大きな痛手を負うおそれがあります。

「退職は2週間前に申し出るのが原則」の解説

退職勧奨は会社都合だが解雇は自己都合の場合もある

退職の不利益を軽減するため、失業保険の条件も参考にしてください。失業保険の扱いも、退職勧奨と解雇とで異なります。

離職理由が退職勧奨によるものである場合には、いわゆる「会社都合」の扱いを受けることができます。これに対して、解雇の場合には、普通解雇なら会社都合退職となりますが、懲戒解雇の場合には自己都合退職となるのが通例です。失業保険における離職理由は、離職票に記載されます。

「失業保険の手続きの流れと条件」の解説

退職金の支払いについての扱いが異なる

解雇とは異なり、退職勧奨に応じる場合、退職金の上乗せが期待できるケースがあります。というのも退職勧奨では、労働者を同意させるためのモチベーションが必要だからです。「退職したい」と思わせるほどの条件が提示されなければ、辞めなくてよいと考える人が多いでしょう。

業績悪化によるリストラの場面などは、スムーズに応じさせるため、はじめから退職金の上乗せを前提とした交渉を持ちかけるケースもあります。

他方で、解雇では、退職金を上乗せするケースはなかなかみられません。能力不足など、労働者側に理由があるとき、制裁の意味合いが強いもの。むしろ懲戒解雇の場合、退職金を減額、不支給と定める会社も少なくないですが、違法の可能性もあります。

「退職金を請求する方法」の解説

退職勧奨と解雇の見分け方は?

退職勧奨と解雇の最大の違いは「労働者が拒否できるかどうか」だと解説しました。

この点をよく検討すれば、2つを明確に区別できます。つまり「拒否したのに契約終了の効果が生じてしまった」なら、それは「解雇」です。

「辞めざるを得なくなった」といいながら、退職の意思表示を自らしている人もいます。追い詰められ、居心地が悪いのはわかりますが、これでは会社の思うツボです。

「辞めてほしい」、「明日から来なくていい」などの発言があれど、「解雇」だと明確に判断できるまでは断り続け、あくまで「退職勧奨である」という前提で対応するのが正解です。強く拒絶しなければ、退職勧奨なのか解雇なのかを区別できなくなってしまいます。

解雇ならば、拒否はできないものの、異議がある旨を述べ、不当解雇を主張して争うべきです。これに対し、解雇とは明確に断定できない場合、退職勧奨の可能性があります。この場面で2つを区別するには、次の点をよく検討してください。

- 書面交付の有無

解雇予告通知書や解雇通知書が交付されれば、解雇であることに疑いはない。 - 明示的に「クビ」と言われたか

「クビ」などの明らかに解雇を意味する言葉があるかどうか。 - 発言者の地位、役職

地位、役職が上のほど、解雇をする権限があるといえる。 - 伝えられた翌日の仕事の有無

解雇ならば、その後に仕事を与えられることはない。

労働者側で積極的に区別するために、曖昧な伝え方をされたら、会社に書面交付を求めましょう。不当解雇を争うにはその理由を知る必要があるため、解雇理由証明書を請求するのが適切です。書面の交付後は、「解雇ではなかった」と反論されるリスクはありません。

なお、解雇と退職勧奨のどちらかが曖昧ならば、基本的に、退職勧奨だと思って対応してください。納得行かない条件しかなければ拒否し続けてよいものの、退職金の増額など含め、良い条件を提示された場合は、そのまま拒否し続けて解雇されてしまうのとどちらが得か、慎重に検討すべきです。一般論としてどちらが良いとは断定できず、自身の状況に合わせた総合的判断が必要です。

争うかどうかについて迷う場合には、「裁判で争ったら勝てるか」「解雇を金銭解決した場合にどの程度の得があるか」といった検討をする必要があり、法律知識と裁判の経験が豊富な弁護士に相談するのが有益です。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

退職勧奨と解雇のいずれも違法なら争うべきだが争い方は違う

退職勧奨でも解雇でも、違法に進められれば結局は会社に残ることができず、労動者は修復できない程の経済的、心理的なダメージを負うこととなります。したがって、退職勧奨と解雇のいずれでも、違法であれば争うべきですが、その争い方には違いがあります。

違法な退職勧奨は拒否する

退職勧奨は、適法なケースでさえ、「必要のない人材」と評価された事実に落ち込むことでしょう。まして、連日「退職しろ」と詰められるなどといった事態に直面すれば、ショックの大きさは計り知れません。退職したくなくても、辞めざるをえない精神状態になる方も多いものです。

退職勧奨は、拒否するのが原則です。拒否することのできない退職勧奨は、違法な「退職強要」であり、その実質は、次に解説する解雇と同じです。したがって、退職強要に発展すれば、正当な理由のない限り違法だといえます。

「退職勧奨の拒否」の解説

不当解雇されたら違法性を主張して争う

一方で、解雇は、その性質上「拒否」することはできません。そのため、違法なケースだとしても一旦は解雇されてしまいます。したがって、ただ拒否をして異議を述べるだけでなく、解雇された後に会社と争う必要があります。

解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない場合には、違法な不当解雇として無効になります(労働契約法16条)。

以上の通り、結果的には、使用者が違法な扱いをしてきたなら、それが退職勧奨だろうが、解雇だろうが漫然と受け入れてはならず、会社と戦い、労動者の正当な権利を守らなければなりません。

「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

退職勧奨と混同しやすいその他のケース

最後に、退職勧奨と解雇以外にも、退職がほのめかされる場面で混同しやすいケースを解説します。

退職勧奨と希望退職制度との違い

希望退職制度は、通常より優遇した条件を示し、退職を希望する労働者を募集することです。本来の退職時期よりも早く辞めることから、早期退職募集制度などと呼ぶこともあります。

労働契約の終了が労働者の意思に基づく点では、退職勧奨と共通します。ただし、退職勧奨が、会社が不要と考える社員個別に行うのに対して、希望退職制度は、コストカットなどを目的として全社的に大規模に実施されるのが通常です。

「希望退職制度の注意点」の解説

退職勧奨とリストラとの違い

リストラは、業績悪化に伴う人員の整理を意味し、その手段として退職勧奨が含まれることがあります。とはいえ、退職勧奨はあくまで一手段であり、その他にも整理解雇など、より強力な手段も用いて人員を削減しようとするのがリストラです。

したがって、リストラには、退職勧奨も解雇も、いずれも含まれる場合が多いです。

「リストラを拒否する方法」の解説

退職勧奨と諭旨解雇との違い

諭旨解雇は、懲戒解雇に次ぐ重い懲戒処分であり、「退職を勧告し、従わない場合には懲戒解雇する」という流れで進みます。そのため、退職勧奨とも解雇のいずれとも混同されがちです。

しかし、退職を促される流れは共通ですが、諭旨解雇はあくまで懲戒処分の一貫として、懲戒解雇のプレッシャーのもとに強制される点が、退職勧奨とは大きく異なります。また、諭旨解雇には、退職勧奨にも、普通解雇にもない、「制裁」としての意味合いが含まれます。

「懲戒処分の種類や対処法」の解説

まとめ

今回は、退職勧奨と解雇の違いについて、法律知識の観点で解説しました。

退職勧奨と解雇には、法的効果において明白な違いがあります。労働者の意思が反映されるかどうかが、重要な分かれ目となります。そして、こうした違いから、トラブルの種類や性質にも、自ずと違いが出ます。

ただ、その境界線は曖昧であり、退職勧奨でも違法性の強いケースもあります。会社が、退職勧奨に過ぎないつもりでしていても、態様が厳しく、パワハラや職場いじめに発展する例もあります。まして、解雇によって一方的に辞めさせられたなら、労働者としても緊急の対応を要します。

どちらの問題なのかの判断がつかない段階でも、今できる対応を速やかに開始すべきです。お悩みの際は、お早めに弁護士にご相談ください。

- 退職勧奨と解雇は異なる法的性質を持ち、適切な対処も違うので区別する

- 会社が解雇であることを明示しない限り、退職勧奨であると考えて断るべき

- 退職勧奨と解雇の違いによらず、会社による違法行為の犠牲になったら戦うべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【解雇の種類】

【不当解雇されたときの対応】

【解雇理由ごとの対処法】

【退職勧奨への対応】

【不当解雇の相談】