体調不良でも、色々な理由を付けて休ませてくれない会社があります。

「体調管理も仕事のうち」「代わりを見つけないと休ませない」などと怒られ、発熱や頭痛などの症状があるのに無理に出社させられた経験のある人もいるでしょう。しかし、そのような職場の空気や上司の発言は不適切であり、違法なパワハラに該当する可能性があります。

企業には、労働者を健康で安全に働かせる義務(安全配慮義務)があります。この義務により、従業員の体調を把握し、適切な対応を取らなければなりません。その中には、体調不良の社員に無理をさせず、休養を取らせることも含まれます。

今回は、体調不良時の出勤強要がどのようなケースでパワハラとなるのか、また、無理な出勤を求められた際の対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 体調不良なのに、無理に出勤を強要することは安全配慮義務違反

- 「体調管理も仕事のうち」など、精神論・根性論の誤用に注意する

- 出社すると健康被害が拡大するおそれがあるなら、休むことを選択すべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

体調不良で休めないのは違法?

まず、「体調不良なのに休めない」という状況が違法かどうか、解説します。

体調不良を理由に休みを取ろうとしても、「代替要員が足りない」「仕事が忙しい」といった理由で出勤を強要されるケースがあります。

労働者にも、勝手に仕事を休む自由はありません。労働契約を締結することで「労務を提供する義務」を負うので、体調不良だからといって無断で欠勤することは許されません。したがって、正当な理由なく仕事を休めば、労働契約上の労務提供義務違反となります。

ただし、あくまで「無断」や「不誠実な態度」での休みが問題視されるのであって、正当な理由のある場合にまで、欠勤が違法とされるわけではありません。

「体調不良」という理由で休養を希望する労働者に、無理やり出勤を強要することは「パワハラ」に該当する可能性があります。そして、パワハラに当たる出勤強要は違法です。

使用者は、労働者が安全に働けるよう配慮する義務(安全配慮義務)を負っており(労働契約法5条)、体調不良の労働者に無理な出勤命令を下すことは、この点からも違法となります。医師の診断を無視して勤務を命じたり、労働者の権利である有給休暇の申請を却下したりすれば、会社の法的責任を問うことができます。

したがって、体調が悪いのが明らかなのに出勤を強制され、安全配慮義務違反やパワハラに該当する場合、その違法な業務命令に労働者は従う必要がありません。そして、出勤しなかったことを理由に解雇や懲戒処分などとされても、不当解雇や不当処分だとして争うことができます。

「安全配慮義務」「業務命令は拒否できる?」の解説

体調不良なのに休めないのがパワハラに該当するケース

次に、パワハラに当たる可能性のあるケースについて解説します。

体調が悪いのに休むことを認めない、出勤を強いられる、無理な出勤を強制する不適切な言動といったケースは、内容によってはパワハラとして違法となる可能性があります。パワハラは、①優越的な関係に基づいて、②業務の適正な範囲を越えて、③労働者の就業環境を害する行為を指します(労働施策総合推進法)。

暴言で休むことを認めない(精神的攻撃)

体調不良の社員に対し、人格否定や精神的な攻撃をすることはパワハラに当たります。

例えば、次のようなケースです。

- 体調不良を「自己責任」と決めつける発言をする。

- 「自分の体調も管理できないのは無能だ」と人格を否定する。

- 「みんな頑張ってるのに」「それくらいで休むの?」と体調不良を軽視する。

- 同調圧力で休みづらい環境を作る。

このような言動が繰り返されると、従業員は心理的に追い込まれ、就業環境が著しく悪化します。「無理にでも出社しなければ」とプレッシャーを感じ、メンタル不調に繋がる危険もあります。特に、体質や持病、感染症といった、努力しても防ぎようのない体調不良に対してこれらの発言をすれば、精神的に追い詰められるでしょう。

「パワハラと指導の違い」の解説

明らかに無理な出勤を強要する(過大な要求)

明らかに無理な出勤を強要するのは「過大な要求」としてパワハラに当たります。

医師の診断書で「休養が必要」とされたのに出社を命じる行為は、安全配慮義務に違反する可能性が高いです。このような行為は、過大な要求をするパワハラに該当します。必要な通院や治療を妨害したり、業務を優先するよう指示したりするのも同じく、業務上の必要性を越えており、パワハラだと言わざるを得ません。

業務上の必要性を越えた要求かどうかは、業務への支障の有無だけでなく、他に代替手段がないかどうか(例えば、他の社員が業務を担当し、医者の治療を受けさせるなど)がポイントです。

「他の社員は休まず働いているのに」「それでもプロか?」など、他の従業員と比較して出勤を強要するのは過度なプレッシャーであり、ハラスメントとなります。

「パワハラにあたる言葉一覧」の解説

休む理由をしつこく詮索する(個の侵害)

体調不良の内容や原因を執拗に尋ねるのも、パワハラになる可能性があります。

体調不良で欠勤をするなら、休む必要性があることは労働者側で説明すべきです。しかし、必要最小限の情報を越え、詳細な症状や原因を繰り返し質問するのは、プライバシーの侵害としてパワハラになり得ます。健康に関する情報は守秘性が高く、必要な範囲を越えて詮索したり、本人の同意なく第三者に伝えたりするのは不適切です。

健康情報は、不当な差別や偏見その他の不利益が生じやすい「要配慮個人情報」として、個人情報保護法上も慎重な取り扱いが求められます。管理職・人事担当者が適切な管理を怠った結果、会社の法的責任を問われるおそれもあるので、必要性がないのに社内で「◯◯さんはうつ病で休んでいる」などと伝えるのは不適切です。

体調不良で休んだ従業員を人間関係から切り離したり、不利益な情報を拡散したりすることも、就業環境を悪化させるパワハラに直結します。

「病気を理由とするハラスメント」の解説

「体調管理も仕事のうち」の本来の意味と誤用

「体調管理も仕事のうち」という言葉が、多くの職場で用いられます。

しかしその意味を正しく理解しないと、会社側に悪用され、労働者の権利を侵害し、パワハラになってしまう危険性を孕んでいます。特に、体調不良なのに休めない職場では、社長や上司から「体調管理も仕事のうち」と責められたことのある人も多いのではないでしょうか。

「体調管理も仕事のうち」という言葉は、業務の質を維持するための「自己管理の重要さ」を説く言葉です。体調不良を未然に予防し、健康習慣(睡眠や栄養、適度な運動など)を心がけ、生活リズムを整えるといった前向きな努力です。

しかし実際は、自己管理を徹底しても避けがたい体調不良もあります。

この際、「体調管理=全て自己責任」という考え方にすり替わると、「体調管理も仕事のうち」という言葉が不当な圧力の道具として誤用されてしまいます。更には、「風邪を引くなんて努力が足りない」「プロ意識が欠如している」「自己管理のできない社員は評価を下げる」といったように、不適切な人事権を正当化する考え方のもととなってしまいます。

感染症や突発的な病気、持病の悪化などは、自分の努力では防げないことも多く、「体調管理不足」として責めるのが適切ではありません。

会社から誤った考え方を押し付けられると、従業員は体調が悪化しても休むことができず、働き続けることとなります。ブラックな企業ほど、精神論・根性論が蔓延しており、ますます欠勤を申し出づらくなります。

経営者が正しい知識を理解し、上司や管理職を教育しなければ、パワハラや会社の安全配慮義務違反といった労働問題に直結してしまいます。

「労働基準法違反」の解説

労働者の休む権利と企業の安全配慮義務

次に、労働者の休む権利と、企業の安全配慮義務の関係を解説します。

労働者といえども、理由もなく休む権利はありません。一方で、企業には従業員の健康を守るための安全配慮義務があり、体調不良なのに休めないのは不適切な場合もあります。体調不良時の対応は、労使双方が、それぞれの権利義務のバランスに配慮して検討しなければなりません。

労働者が休むことができるケース

労働者は「休む権利」が常にあるわけではなく、原則として就労義務があります。

そのため、体調不良だというだけで無条件に休めるわけではありません。ただし、以下の場合には、欠勤することに正当な理由があります。会社側としても、体調不良を訴える社員を無理に働かせるべきではなく、安全配慮義務に基づいて状況に応じた対処をすべきです。

有給休暇を取得する場合

第一に、有給休暇を取得するケースです。

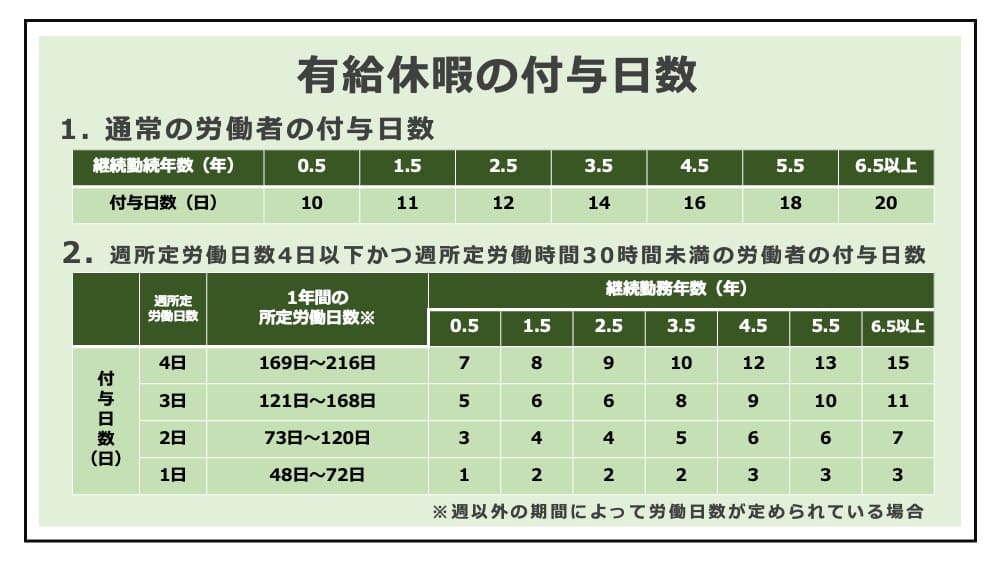

労働基準法39条は、6ヶ月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、年次有給休暇を取得する権利を認めています。取得日数は、勤続年数に応じて次の通りです。

有給休暇は、労働者の申請によって取得でき、理由は問われません。したがって、体調不良で休むために利用可能です。企業は、時季変更権によって取得時期を変更できますが、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られます。

有給休暇の取得を妨害したり、取得したことを理由に不利益に取り扱ったりすることは労働基準法違反です。

「有給休暇を取得する方法」の解説

休職制度を利用できる場合

第二に、休職制度を利用できる場合です。

多くの企業では、就業規則に私傷病による休職制度を設けています。通常は「◯日以上の欠勤が継続した場合」や「医師の診断に基づいて就労困難と判断された場合」などが要件とされます。就業規則上の手続きに基づいて休職制度が利用可能なら、労働者は休むことができます(休職中は無給とする企業が多いですが、健康保険の傷病手当金を受給可能です)。

休職を適用するかどうかは使用者の判断によりますが、利用できる制度があるのに休ませないのは、安全配慮義務違反となる可能性が高いでしょう。

なお、復職後の人事評価や配置についても、会社には合理的配慮が求められます。

「休職を拒否されたときの対応」の解説

会社が安全配慮義務に違反している場合

第三に、会社が安全配慮義務に違反している場合です。

労働者の体調不良を把握しながら放置し、休養を認めなかった結果、従業員に健康被害が生じた場合、会社は損害賠償責任を負うことがあります。

休む「権利」はなくても、「出社すれば健康を害することが明らか」という危険な状況下で無理に出社する必要はなく、正当な出社拒否であると評価できます。

「無断欠勤したら解雇される?」の解説

健康・安全への配慮が求められる

会社としては、休ませないのは違法となることがあります。

体調が明らかに悪い社員に、無理に勤務を続けさせれば、安全配慮義務違反として会社に法的責任が生じる可能性があるからです。したがって、体調不良の社員に対し、状況に応じて、一時的な帰宅や休憩、業務量の調整、勤務時間の調整やリモート勤務などの配慮が求められます。

むしろ、体調が悪いまま出社することで、業務の質が低下したり、周囲に悪影響が生じたりするケースもあります。特にインフルエンザや新型コロナウィルスのような感染症の場合、感染拡大防止の観点から、休ませることには他の社員の職場環境を守る意味もあります。

「労働問題に強い弁護士」の解説

無理な出勤を強要されたときの対処法

では、体調不良にもかかわらず無理に出勤を命じられた場合はどう対処すべきでしょうか。労働者としての適切な対応について、具体的に解説します。

会社に症状を共有する

まず、体調不良やその症状を会社に共有します。

直属の上司や人事に対し、口頭だけでなくメールやチャットなど記録に残る形で報告し、証拠に残しましょう。症状を証明するため、診断書は必ず添付してください。医師の診断書は、「業務に耐えられない状況である」という客観的な証拠となります。

合わせて、「本日は体調が悪く、業務を行うのが困難である」など、就労が難しいと伝え、万が一出社を命じられたとしても断る意思を明確にしておきます。

「どの程度の症状があれば休むべきか」は自己判断となります。

発熱がなくても、強い頭痛やめまい、嘔吐、腹痛など、業務遂行が困難な状況なら、休む判断をすべきです。他人に感染するおそれがある場合(咳や喉の痛み、インフルエンザや新型コロナウィルスを疑わせる症状など)は、職場への配慮の観点からも、休むことを選択すべきです。

「会社に診断書を出せと言われたら」の解説

いつ誰に何を言われたか証拠を収集する

体調不良なのに休ませず、無理に働かせるのは違法の可能性が高いです。

無理に働かされたことを証明するため、証拠の確保は不可欠です。重要な会話はメモを取り、ボイスレコーダーなどで録音しましょう。会社から送付されたメールやチャットなども、削除される前にスクリーンショットで保存します。

よく、「他に誰もいないから出てきて」「この時期に休むとかありえない」「代替者を確保しないと休めない」と言われることがありますが、労務管理が不十分であるがゆえに人手不足となった責任を労働者に押し付ける不適切な発言です。

日時や相手を具体的に記録しておけば、ハラスメントが継続している事実を立証しやすくなります。記録は時系列で継続的に保存するよう心がけましょう。

「パワハラの証拠の集め方」の解説

社内のハラスメント窓口に相談する

体調不良なのに休めないことがパワハラなどの違法行為となる場合、まずは社内の窓口に相談するのが望ましいです。労働施策総合推進法では、ハラスメント相談窓口の設置が義務付けられているので、社内の相談体制を活用するのが有効な手段となります。

相談が受理されると、社内でのヒアリング・証拠確認などの調査が行われます。

上司などの加害者が独断で行動していた場合、調査の結果に基づいて加害者への注意指導や、部署異動などの措置が期待できます。相談を理由に不利益な取扱いをするのは許されないので、報復された場合には法的な問題に発展します。

「パワハラの相談先」の解説

労働基準監督署や弁護士に相談する

社内での解決が難しい場合は、労働基準監督署への申告も検討しましょう。

労働基準監督署は、企業に違法な労働問題が確認された場合、指導や是正勧告を行う権限を有しています。状況が深刻なら、労働問題に詳しい弁護士に相談し、内容証明での通知や損害賠償請求などの法的手段を取ることも可能です。ハラスメントによってうつ病などの精神疾患になってしまった場合、労災申請を進めるのも有効です。

「労働基準監督署への通報」の解説

体調不良と職場環境のよくある質問

最後に、体調不良と職場環境について、よくある質問に回答しておきます。

体調不良を理由に解雇できる?

労働契約法16条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。

したがって、体調不良というだけでは解雇を正当化することができません。体調不良を理由とした短期間の欠勤で、回復が見込めるなら、解雇は認められないのです(例:インフルエンザで数日間の欠勤、月に数日程度の体調不良)。この場合、不当解雇を主張して復職を求めると共に、解雇期間中の賃金(バックペイ)の支払いを請求できます。

「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

企業は、体調不良で欠勤の多い従業員にどう対処すべき?

すぐの解雇は不適切だとしても、頻繁に欠勤すると業務に支障が生じます。

企業としては、一方的に解雇や懲戒処分など、不利益な扱いをするのではなく、業務への影響と本人の健康状況のバランスを考慮して対応しなければなりません。例えば、企業が行うべき適切な対応は、次のような例があります。

- 個別に面談を行い、体調を把握する。

- 勤務継続の希望を聞き、必要に応じて退職勧奨を行う。

- 異動や配転によって負担の軽い業務に変更する。

- 短時間勤務やリモートワークなど、柔軟な働き方を提案する。

- 就業環境の問題点を調査し、改善する。

就業規則に「欠勤が◯日続いた場合は休職とする」といった定めがある場合、休職命令を下すのが適切です。休職制度は、貢献度の高い社員に対し、解雇を猶予する意味合いがあるからです。

いずれにせよ、企業は「体調不良の社員を一方的に排除しよう」という意図を持つのは不適切で、健康回復と職場復帰のために配慮すべきです。労働者も、誠実に状況を報告しながら、職場復帰に協力する姿勢を示し、信頼関係の維持に努めてください。

「うつ病による休職」の解説

まとめ

今回は、職場で体調不良になってしまった労働者に向けて解説しました。

体調不良なのに無理に働かせるのはパワハラに該当する可能性があります。「体調管理も仕事のうち」「風邪を引くのは気が緩んでいる」といった精神論・根性論がまかり通る職場もありますが、発言内容や伝え方によっては労働者の権利を侵害する違法行為です。企業は、従業員の心身に配慮する義務(安全配慮義務)を負っており、これらの発言をされたら、法的責任を追及できます。

「体調不良」という理由だからといって必ず休めるとは限りませんが、休養を取らせず無理に働かされるような不当な扱いには、労働者として声を上げるべきです。

「休むのは甘え」といった古い価値観ではなく、人間らしさと働きやすさが両立する職場づくりを目指すことが、結果として企業の信頼や生産性にもつながっていくはずです。

- 体調不良なのに、無理に出勤を強要することは安全配慮義務違反

- 「体調管理も仕事のうち」など、精神論・根性論の誤用に注意する

- 出社すると健康被害が拡大するおそれがあるなら、休むことを選択すべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【パワハラの基本】

【パワハラの証拠】

【様々な種類のパワハラ】

【ケース別パワハラの対応】

【パワハラの相談】

【加害者側の対応】

★ メンタルヘルスの問題まとめ

【メンタルヘルスの問題】

【うつ病休職について】