「辞めるように仕向けられている」「退職をほのめかされる発言が増えた」など、職場で圧力を感じる言動を受けた場合、どのように向き合い、行動すべきでしょうか。

明確に解雇するのではなく、じわじわと圧力をかけ、本人の意思に反して退職を迫る行為は、場合によっては違法となる可能性があります。不法行為(民法709条)に該当すれば、慰謝料をはじめとした損害賠償を請求できます。このような状況に直面したときこそ、適切に対処することで、労働者は自身の権利やキャリアを守らなければなりません。

今回は、辞めるように仕向けられた圧力に対し、取るべき具体的な対処法、退職すべきかどうかの判断基準、そして退職を決断した場合の進め方を、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 会社を辞めるように仕向ける圧力は、不当な扱いに当たる可能性がある

- 具体的な言動や状況を記録し、証拠を残しておくことが大切

- 退職届を出す前に、法的な観点から妥当なものであるか、冷静に判断すべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

辞めるように仕向けられたケースとは?

まず、辞めるように仕向けられるケースにどのようなものがあるのか、代表的なケースと、その背後にある会社側の事情を解説します。

「辞めさせる圧力」は、明確な「解雇」という言葉を避けながら、様々な形で表れます。「このまま続けても将来はない」「他の職場の方が向いているのでは」といった言葉も、繰り返されることで精神的な圧力となります。

典型的なケース

辞めるように仕向けられるケースには、いくつかの典型的なパターンがあります。

- 執拗な退職勧奨

「そろそろ身の振り方を考えた方がいい」「あなたのためにも辞めた方がいい」など、繰り返し退職を促されるケース。呼び出しが頻繁で、業務に支障が出るほどだと、退職強要と評価される可能性があります。 - 配置転換・業務の切り離しによる退職誘導

本来の業務から外し、ほとんど仕事を与えない、あるいはスキルに見合わない部署に異動させるなど、意図的に「働きづらい状況」を作り出すことで、自主的な退職へ導こうとする手法。 - パワハラ・モラハラ(無視・暴言・侮辱)

上司や同僚から無視されたり、人格否定や暴言を浴びせられたりする行為も、辞めさせるための圧力として行われることがあります。 - 業務成績を過度に責められる

客観的に問題はないのに、「使えない」「評価できない」などと叱責されるケース。評価面談の名を借りて、退職を暗に促す言動を繰り返すのは、違法の可能性があります。 - 給与・勤務時間など労働条件の一方的な悪化

減給、深夜勤務の強要、勤務地変更など、労働条件を不利に変更することで、「退職せざるを得ない」状況を作る手口。 - 妊娠・出産、介護などを理由とした圧力

「このまま続けるのは無理だ」「休みが多くて職場に迷惑」など、家庭の事情を理由に退職を促すのは、男女雇用機会均等法や育児介護休業法に違反するおそれがあり、マタハラとして社会問題になっています。 - 経営難・リストラを背景にした名ばかりの「自主退職」要請

経営不振や人員整理の必要性を背景に、「辞めてくれれば円満に済む」といった形で、自主退職を迫るケース。しかし、解雇回避努力や手続きが不十分なら、不当解雇の可能性があります。

中でも多いのが、執拗な退職勧奨です。

上司や人事担当者から繰り返し面談を求められ、「このまま続けてもあなたのためにならない」「今なら円満に辞められる」といった言葉で自主的に退職を迫るケースはよくあります。また、配置転換や業務の切り離しにより、本人の希望や適性と無関係な部署に異動させ、居場所を失わせて辞めさせるよう仕向ける行為も見られます。

「退職合意書の強要は違法」の解説

背景にある会社側の思惑

なぜ会社がこのような「辞めるよう仕向ける」手段を取るのか。それは、企業としての打算やリスク回避の意図があるからです。つまり、辞めるように仕向ける背景には、解雇による労使紛争や法的責任を回避するために、「自己都合退職に持ち込みたい」という思惑があるのです。

日本の労働法では、正当な理由のない解雇は原則として無効とされ、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上の相当性がないと、不当解雇となります(労働契約法16条)。

企業側は、解雇について大きなハードルが課されているため、「本人が自分から辞めた」という形を作ることで、トラブル回避を図ろうとするのです。また、解雇に踏み切ると、他の社員の士気を下げるおそれがあり、表面的に「円満退職」の体裁を整えようとする会社もあります。

「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

辞めるように仕向けることは違法?

次に、辞めるように仕向けることの違法性について解説します。

辞めるように仕向ける行為が、全て違法というわけではありません。しかし、本人の自由な意思を奪うような働きかけになった場合、違法な「退職強要」と評価されます。例えば、執拗な働きかけや精神的な圧力を伴う場合、違法になりやすいです。

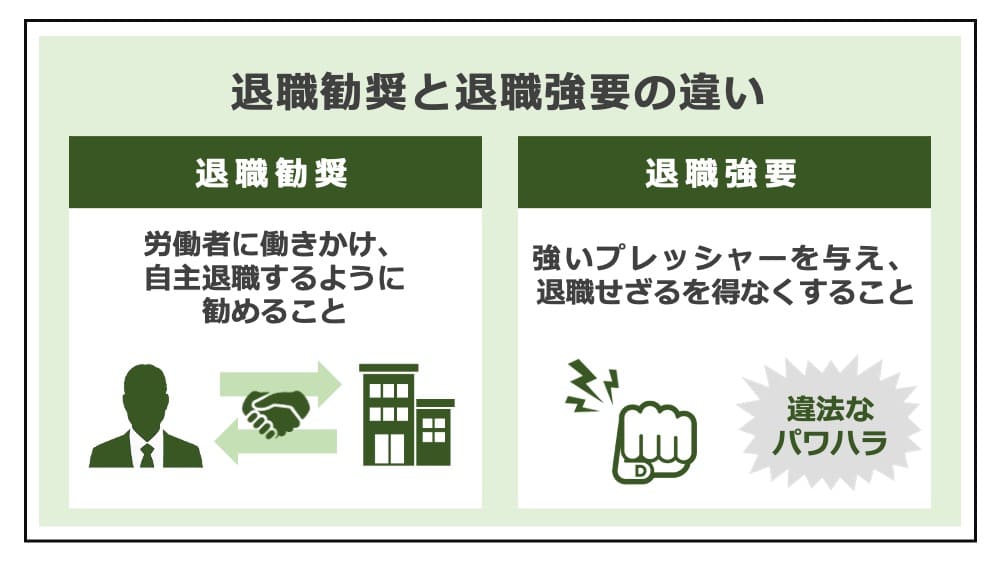

退職勧奨と退職強要の違い

退職勧奨とは、会社が労働者に対し、「退職を検討してほしい」と打診する行為です。

退職勧奨ではあくまで、労働者の自由な意思を前提に、退職するかどうかは本人の判断に委ねます。例えば「今後のキャリアをどう考えていますか」「会社としては退職をお願いしたいが、最終判断は任せます」など、選択肢の提示に留まる形なら違法ではありません。

一方、退職強要は、「労働者を退職させる」という目的の達成のために、心理的な圧力や不利益な扱いを加えるなどして、事実上退職を強制する行為です。「辞めないと評価を下げる」「職場に居場所がなくなる」「任せる仕事はない」などと脅したり、侮辱的な言葉をかけたり、面談を繰り返したりするのが典型です。この場合、形式的には労働者が自ら辞めたようにみえても、実質的には強制であると評価され、違法となることがあります。

退職勧奨と退職強要は、その線引きが曖昧で、区別が困難な場面も少なくありません。見分ける際のポイントとしては、労働者の自由な意思が確保されていたか、会社の働きかけの態様、働きかけの回数・期間などが判断基準となります。

「退職勧奨と解雇の違い」の解説

不当な退職強要は「不法行為」にあたる可能性あり

自由な意思を尊重した退職勧奨なら、違法となることはありません。しかし、社会通念上の相当性を逸脱し、労働者が退職に応じる意思がないのに執拗に繰り返す「退職強要」は、不法行為(民法709条)となります。

民法709条に基づいて、「故意または過失によって他人の権利を侵害し、損害を与えた」場合には、損害賠償請求が可能であり、退職強要による精神的な損害や収入の損失が生じた場合、会社や加害者に賠償を請求できます。

裁判例でも、不当な退職強要についての会社の責任が認められ、数十万円から数百万円規模の慰謝料の支払いが命じられた例があります。

例えば、退職勧奨に応じないことを表明しているにもかかわらず、退職するまで勧奨を続ける旨を繰り返し述べ、短期間の間に数十回にわたり退職勧奨が繰り返された場合に、会社に対し不法行為責任が認められた裁判例があります(最高裁昭和55年7月10日判決)。

「退職勧奨がパワハラになる?」の解説

辞めるように仕向けられたときの対処法

次に、辞めるように仕向けられたときの対処法を解説します。

会社から辞めるように仕向けられても、直ちに退職に応じる必要はありません。「辞めなければならないのか」と悩んだときこそ、圧力に対して冷静に、かつ、戦略的に対処すべきです。

不当な働きかけは拒否する

会社から退職を仕向けられたとしても、その場で応じる必要はありません。

「辞めるように仕向けられているな」と感じたときは、はっきりと「辞めるつもりはありません」と意思表示することが大切です。曖昧な態度や返答をしたり、黙ったままだったりすると、「退職に同意した」と解釈されるおそれがあるので注意しましょう。既に心が決まっているなら、その場で明確に拒否の意思を表明してください。

また、怒りや悲しみ、動揺に任せて感情的に行動するのは得策ではありません。相手の言動を正確に記録しづらくなる点にも注意が必要です。いつ・誰から・どんなことを言われたのか、メモ・音声で証拠を残すなど、記録を取りながら対応しましょう。辞めさせるように仕向ける行為の違法性を追及するには、労働者自身が証拠を確保しておくことが不可欠です。

「パワハラの録音」の解説

退職届は「すぐ出さない」のが鉄則

退職届を出した時点で、「自己都合退職」と扱われても仕方ありません。

つまり、自ら望んだ退職であると理解され、その後に撤回することは極めて困難です。したがって、冷静な判断ができるまで提出を控えることをお勧めします。退職自体に同意できても、退職条件の交渉も欠かせません。

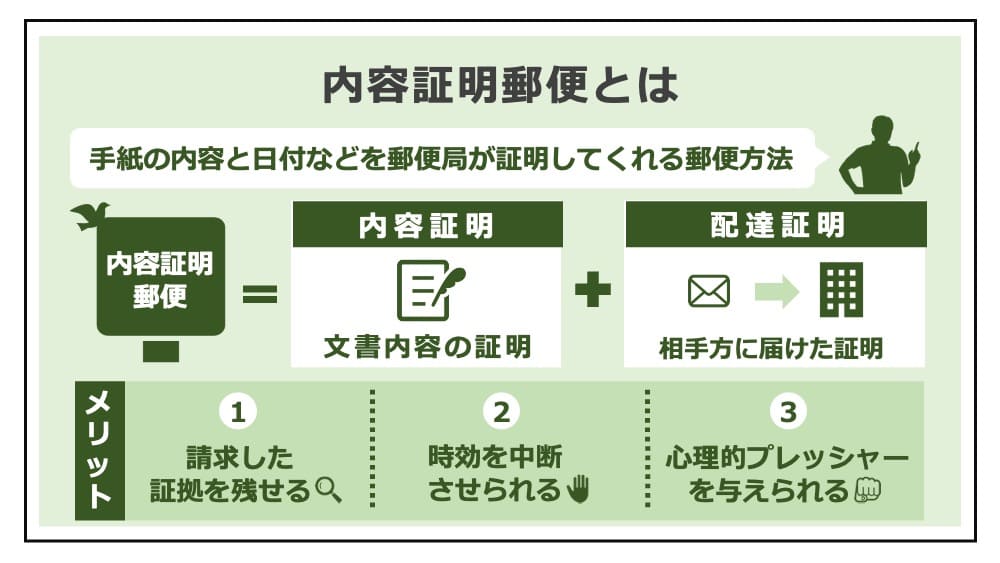

退職の意思がない場合、その旨を内容証明など記録に残る方法で伝え、証拠を残しておくことが大切です。内容証明を使えば、いつ・誰が・どのような内容も書面を送ったかを郵便局が証明してくれるので、トラブルとなった際の証拠として強い効力を持ちます。

「退職届の撤回は可能?」の解説

言動や会話を記録する

辞めるよう仕向けられた場面では、音声録音が強力な証拠となります。したがって、必ず会話を録音しておくように心がけましょう。その他、証拠としては次の手段が有効です。

- 音声録音

スマホアプリやICレコーダーを準備しておくこと。 - メール・チャット・書面のコピー

消えてしまわないよう、必ずスクリーンショットをPDFなどで保存すること。送信日時や文面の内容が分かるような形で撮影してください。 - 日時・場所・内容を記した詳細なメモ

会話を録音できなかった場合でも、できるだけ詳細なメモを残しましょう。 - 周囲の同僚の証言確保

同じ場面に同僚がいた場合、その証言も有力な証拠。信頼できる同僚(特に退職する人)がいれば、可能であれば協力を仰ぐことも選択肢の一つです。

辞めるように仕向けられた際は、後々のトラブルに備え、相手の言動や会話の内容を日時や状況とともに記録しておくことが大切です。こうした記録が、後に不当な退職強要やパワーハラスメントを立証するための重要な証拠となります。

適切な相談窓口に相談する

不当に辞めるよう仕向けられたと感じたら、一人で抱え込まず、各種の相談窓口を利用しましょう。専門的な知識を持つ第三者の意見を聞くことで、自分の置かれた状況を整理し、計画的に対処することが可能になります。

会社の相談窓口

職場のトラブルや悩みがある場合、社内の相談窓口に一度相談してみましょう。

一部の問題ある上司の対応が原因だった場合、社内の相談窓口に伝えることで不当な扱いが明るみに出て、全社的な調査によって是正される可能性もあります。

ただし、あくまで会社の一部門なので、中立的な立場が保たれにくい場合もあります。会社の対応に不安を感じたら、社外への相談も並行して行いましょう。

労働基準監督署

労働基準監督署は、厚生労働省が管轄する公的機関で、労働基準法や労働安全衛生法などの運用を監督・指導する機関です。全国に設置されているため相談しやすく、企業の経営に違法な点がないかどうか、判断してくれます。

ただし、労働基準監督署は個別の労働トラブルを一対一で解決してくれる機関ではありません。一般的な判断やアドバイスのみに留まることも多いので、「自分の場合どうすればよいか」を聞きたいときは弁護士に相談することをお勧めします。

「労働基準監督署が動かないとき」の解説

労働組合

労働組合は、労働者が団結して労働条件や職場環境を改善することを目的とした組織です。会社と対等な立場で交渉し、労働者の権利を守るために活動しています。

会社に組合がない場合は、外部の労働組合や地域のユニオンに相談しましょう。活動資金の支払いが必要となることが多いですが、外部ユニオンの場合、団体交渉により、解決のサポートをしてくれます。

「労働組合がない会社の相談先」の解説

弁護士

弁護士は法律の専門家であり、労働問題に精通した弁護士であれば、会社を辞めるように仕向けられたときにも、その悩みを聞き、アドバイスやサポートを受けることができます。労働問題を多く扱う事務所なら、退職強要やパワハラ、不当解雇といった労使間のトラブル全般について対応可能です。

弁護士に相談すれば、法的な観点からアドバイスを受けられるだけでなく、交渉も代理して行ってもらうことが可能です。

「労働問題に強い弁護士」の解説

退職すべきかどうかの判断基準

次に、退職すべきかどうかの判断基準を解説します。

会社の説明に納得がいかない場合やまだ働き続けたい意思がある場合、退職勧奨に無理に応じる必要はありません。会社にとどまることが自身の利益になる場合もあれば、退職して心身を守る方が望ましいケースもあります。

自身の業務に問題がないか確認する

辞めるよう仕向けられたと感じたら、まず、自身の業務に問題かないか確認しましょう。

業務の進捗状況や人事評価、上司からのフィードバックや面談での指摘などを振り返り、客観的に業務実績を把握することが大切です。評価面談の記録・業務日報・メールでのやり取りなどがあれば、自分の仕事ぶりがどう受け取られていたのか見えてきます。この際、感情的にならず、数値や事実に基づいて貢献度を棚卸しする姿勢が重要です。売上や達成率、業務改善といった客観的な視点が持てれば、論理的に反論できます。

一方で、遅刻や欠勤、情報漏えいなど、懲戒対象となりかねないミスやトラブルがないかも確認しておきましょう。

「懲戒処分」の解説

部署異動の可能性を探る

辞めるのでなく、「部署異動」が解決策になる場合もあります。

今の業務で十分な実績が出せなかったり、上司や同僚との関係にストレスを感じていたりするなら、部署を異動して環境をリセットするのも一つの選択肢です。会社によっては、従業員からの異動希望を受け付ける制度を設けている場合があるので、確認しましょう。

部署移動は、直属の上司でなく、人事部などに相談することで活路が開けることもあります。年度初めや年度末などの繁忙期は避け、「退職を回避するために別の環境で再挑戦したい」といった前向きな姿勢で伝えるのが効果的です。

ただし、会社全体で辞めさせようと仕向けてくるなどのケースでは、部署を異動しても根本的な解決にはなりません。

「協調性の欠如による解雇」の解説

現在の会社に留まることの是非を判断する

最後に、現在の職場に居続けるべきか、冷静に見極めましょう。

最優先なのは、精神的・身体的な健康への影響です。過度なプレッシャーや嫌がらせ、過剰な業務負担が続き、心身に支障をきたしている場合、無理に会社に留まることは危険です。一方で、まだ活躍のチャンスがあるのか、職場環境の改善が見込めるのか冷静に見つめ直すことも大切です。

また、転職活動の準備状況・リスクを比較検討することも重要です。自分のスキルや経験が他社でどの程度評価されるか、転職活動にかかる時間や費用、収入の見通しなどを踏まえた上で、現在の会社に留まるべきかを判断してください。

「うつ病で退職する前にすべき対処法」の解説

退職を決断した場合の進め方

会社から辞めるよう仕向けられたことによって退職を決断した場合は特に、手続きの進め方によって損をしないよう、よく理解しておいてください。

退職を決断した場合、以下の手順で手続きを進めましょう。

- 退職理由と方針を明確にする

- 必要に応じて証拠や記録を保存する

- 事前に弁護士へ相談する

- 転職活動や生活資金の準備を進める

- 退職の意思を伝える

- 退職日や引継ぎを調整する

- 退職書類を整える

- 退職後の権利や受け取る書類を確認する

退職理由を整理して、会社都合退職を勝ち取ることは非常に重要です。というのも、自己都合退職だと、失業保険について1ヶ月の給付制限期間が設けられており、不利な扱いを受けるからです。

迷ったときは、必ず「退職の意思を伝えるよりも前」に、弁護士に相談してください。間違っても、悩んだまま退職届を出してしまわないでください。退職届を出す前なら、条件交渉をしたり証拠を集めたりなど、必要な対応についてアドバイスをし、方針を決め直すことができます。

「会社を退職したらやることの順番」の解説

まとめ

今回は、会社を辞めるように仕向けられたときの対処法を解説しました。

会社から辞めるように仕向けられる行為は、場合によっては違法な退職強要である可能性があります。退職を迫られたとき、大切なのは「不当な圧力には屈しない」という強い心構えです。「辞めた方がいい」「君のためにならない」といった言葉に流されず、冷静に状況を見極め、証拠を残しながら対処していきましょう。

また、精神的に追い詰められていても、退職届を急いで提出することは避けるべきです。自分に非がないのに「自己都合退職」として処理されると、失業保険で損したり、将来のキャリアに悪影響が及んだりする危険もあります。

とはいえ、自分一人で会社と対立するのは難しいこともあります。弁護士に相談して、法的な観点からアドバイスを受け、自身の権利を守る行動を取ってください。

- 会社を辞めるように仕向ける圧力は、不当な扱いに当たる可能性がある

- 具体的な言動や状況を記録し、証拠を残しておくことが大切

- 退職届を出す前に、法的な観点から妥当なものであるか、冷静に判断すべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【退職とは】

【退職時の注意点】

【退職できないとき】

【退職金について】