バイトのシフト表や就業規則に、1日9時間労働という表記があることがあります。明らかな長時間労働であり、労働者の心身に悪影響なのは間違いありません。見合った対価として残業代が適切に支払われているかはもちろんのこと、そもそも9時間働かせることが違法になる可能性があります。

相談者

相談者1日9時間労働は違法ではないの?

相談者

相談者1日9時間も労働するのはきつい…

結論として、一定のルールを守れば、法律の決めた労働時間の上限を超えて働かせてよい場合があります。1日9時間労働が、適法に可能な方法もないわけではなく、その代表例が変形労働時間制です。

ただ、法律上の制度には要件があります。「良いところどり」で企業にとって都合よく解釈している場合、1日9時間労働は違法になる可能性が高いです。正しい知識を付けないと、制度を悪用する会社の思うツボ。会社の説明を鵜呑みにはせず、残業代で損をしないようにしましょう。

今回は、1日9時間労働が違法になるケースや残業代の計算について、労働問題に強い弁護士が解説します。

1日9時間労働は違法?

1日9時間労働はきついでしょうが、それだけで直ちに違法とは言えません。

労働基準法の原則は、1日8時間労働ですが、法律は、労働者保護のための上限を定める一方で、上限を超えて働かせられる例外も定めています。会社の規模や業界、職種による特例があり、1日9時間労働が違法かどうかは状況によって異なるので、正しく判断するには法律知識が必要です。

本来は、自社の制度を会社が説明すべきですが、理解が浅いまま、少しでも労働時間を長くしようと、都合よく悪用する会社もあります。労働者も、制度を熟知しておくに越したことはありません。

労働時間の上限

労働基準法32条は、労働時間の上限を「1日8時間、1週40時間」と定めます。会社が労働時間を自由に設定できると、労働者の健康に配慮なく長時間働かせる危険があるため、法律による上限が決められているのです。この上限を「法定労働時間」と呼び、これを超えて働かせるのは違法です。

つまり、今回解説する「1日9時間労働」は、法律の上限を超えています。1日9時間勤務を、原則としては労働基準法は認めていないのです。しかし、法定労働時間通りでは、会社の運営に支障が出る事情も考慮して、労働時間には次の通り、いくつかの例外的な規定が存在します。

【法定労働時間の例外】

- 36協定を締結した場合

労使協定の締結によって、法定労働時間を越える残業が許される。ただし、36協定の上限(限度時間)を守る必要があるほか、残業代の支払いを要する。 - 変形労働時間制、裁量労働制、フレックスタイム制などを導入した場合

【法定労働時間の適用が除外される場合】(労働基準法41条)

- 農林・畜産・養蚕・水産の事業

農業従事者や漁師などは、労働が天候などの自然的な条件に大きく左右されることが理由。現場職とは分離された事業場で、専ら事務作業に従事する人は該当しない。 - 管理監督者

執行役員や部長など、上位の役職者で、経営者と一体的な立場で業務を行う必要のある場合、労働時間の規制は適用されない。ただし、ふさわしい権限や待遇を欠く、いわゆる「名ばかり管理職」に残業代を払わないのは違法。 - 機密の事務を取り扱う者

秘書などのように、経営者または管理監督者と行動を共にする職務の者には、労働時間の規制が適用されない。 - 監視または断続的労働に従事する労働者

警備員など、労働の密度が濃くない場合に、労働基準監督署の許可を受けることによって労働時間の規制の適用除外を受けることができる。

以上の場合には例外的に、1日9時間労働で、残業代がもらえないとしても違法でない場合があります。勤務先で、自分がどのケースにあてはまるか理解しなければ、1日9時間労働が違法であるかを判断することができません。まずは、就業規則や雇用契約書で、勤務先の制度を確認してください。

「1日の残業時間の上限」の解説

1日9時間労働だと残業があるのが原則となる

法定労働時間を超えた時間のことを、残業時間と呼びます。

つまり、1日9時間労働では、法定労働時間である8時間を超えているので、原則として残業があることになります。残業はあくまで例外的に認められるもので、労働基準法37条は、残業時間に対して通常よりも一定割合増額された賃金を払う義務を会社に課しています(「割増賃金」と呼びます)。

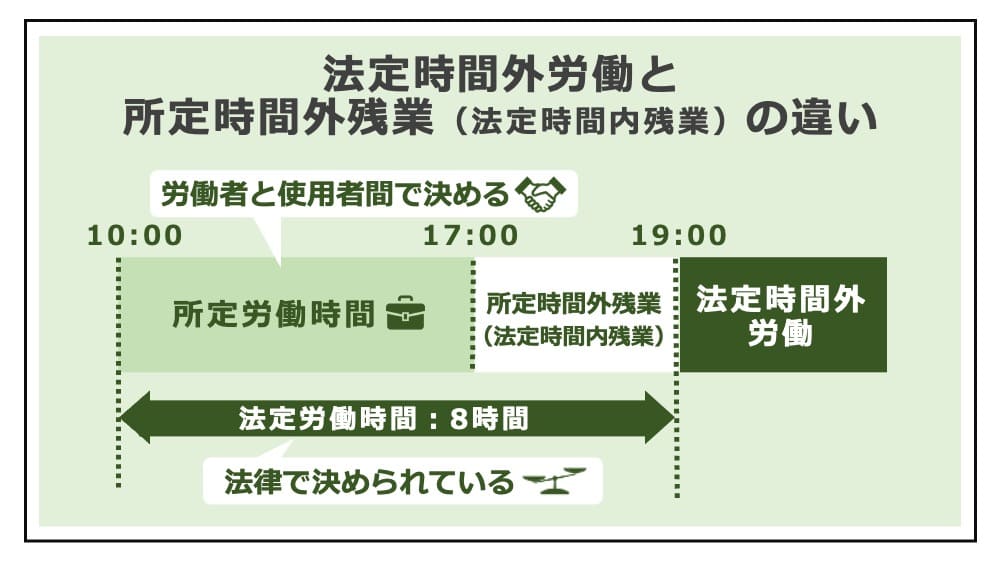

1日9時間の残業時間を考える際は、残業についての次の2つの区別を理解してください。

- 法定時間外労働

「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えた時間であり、労働基準法によって残業代(割増賃金)の支払いが義務付けられている - 所定時間外労働(法定時間内残業)

所定労働時間(会社の定めた始業時刻から終業時刻までの時間)を超えているが、法定労働時間を超えない時間であり、残業代(割増賃金)の支払い義務はない

区別のポイントは「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いです。法定労働時間は労働基準法の定める時間ですが、所定労働時間は、労使の契約で定まるもの。具体的には、会社の就業規則や雇用契約書に記載された「労働者が働くことを予定された時間」です。

例えば、1日6時間勤務の場合、所定労働時間は6時間(法定労働時間は8時間)。

このとき、1日9時間労働をすると、法定時間外労働が1時間あり、所定時間外労働(法定時間内残業)が3時間あることになります。

1時間の法定時間外労働には労働基準法を根拠として残業代が生じますが、3時間の所定時間外労働(法定時間内残業)に残業代を払うべきかは、労使の間で結ばれた労働契約の内容によって決まります。

「残業代の計算方法」の解説

1日9時間労働が違法となる場合

法定労働時間には例外規定があると解説しました。そのため、1日9時間労働だとしても、直ちに違法だと断言することはできません。しかし、1日9時間労働が認められるのは、会社が法律のルールを守り、適切に運用している場合に限られるので、次の状況では1日9時間労働は違法です。

法律のルールを守らない会社はブラック企業であり、労働者の残業代を適切に支払っていない可能性も高いです。本解説を読んで、身に覚えがあれば、未払い残業代の請求を視野に入れてください。

そもそも36協定がない

36協定は、本来「1日8時間、1週40時間」と決められた法律の上限を、例外的に免除させるのに要する手続きです。残業させる理由や時間数などを労働者の過半数代表者などとの間で締結し、労働基準監督署へ届け出ることで、協定の範囲内で残業が認められます。

多くの会社は、あらかじめ法定労働時間を越えることを想定して36協定を締結しますが、なかには36協定がそもそも存在しないブラック企業もあります。36協定がなければ、たとえ1分、一度であっても残業は認められないので、1日9時間労働もまた当然に違法です。

シフトや就業規則が1日9時間労働になっていたら、会社に36協定の存在を確認しましょう。使用者は、協定書や労基署への届出書類の控えを保管する義務があるので、見せてもらえないなら違法の可能性があります。仮に協定があっても、適切な手続きで締結されていなければ無効なので、あわせて過半数代表者の選出方法についても確認してください。

なお、36協定があっても残業代の支払いは必要であり、1日9時間労働なら少なくとも1時間分の残業代が生じることに変わりはありません。

「36協定なしの残業の違法性」の解説

1日9時間労働で1時間以上の休憩がない

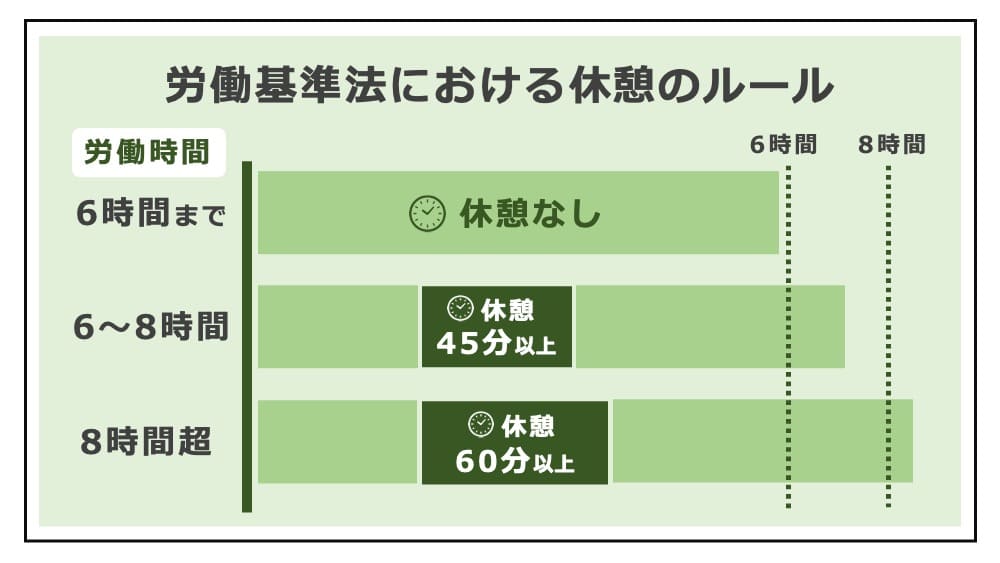

労働基準法34条は、労働が長時間連続することによる疲労が蓄積しないよう、一定時間働いた場合には、次の通りに休憩時間をとらせることを会社に義務付けています。

| 労働時間 | 休憩時間 |

|---|---|

| ~6時間 | 休憩なし |

| 6時間を超え、8時間以内 | 45分以上 |

| 8時間を超える | 1時間以上 |

このルールにより、1日9時間労働なら1時間以上の休憩が必須であり、これが守られていなければ違法です。どれだけ仕事が忙しくても、会社は休憩を与える義務があります。やむを得ず休憩時間に働いたとしたらその時間は「労働時間」になり、残業代を支払わなければなりません。

例えば、勤務時間が9時から18時までの就業で、休憩が1時間のケースで考えてみましょう。休憩時間が1時間取れていれば、8時間労働となり、法定労働時間を超えません。しかし、休憩を取らずに働いた場合は9時間労働になるので、1時間分の残業代が発生します。

「短い休憩時間の違法性」の解説

残業代が未払いになっている

1日9時間労働であり、残業代が払われていないなら、違法の可能性が高いです。就業規則や雇用契約書で、次章の「1日9時間労働でも残業代が発生しない場合」に該当しないか確認し、条件に当てはまらないなら残業代を払う義務があります。なお、当てはまったとしても残業代がもらえないとすぐあきらめるのでなく、制度の妥当性も検討するのが重要です。

残業代の請求には、事前準備の段階から法律の知識が必要となるので、弁護士や労働基準監督署のサポートを受けるのがお勧めです。弁護士と労基署とは、次の通り役割が異なるため、状況に適した相談先を選ぶ必要があります。

労働基準監督署に相談する

企業の労働基準法などの違反を監督し、指導する行政機関。会社の法違反について取り調べや逮捕・送検、捜索差し押さえをする、警察と同じ権限があります。残業代未払いの違法性が明らかなら労働基準監督署への通報がお勧めです。残業代の未払いには「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰則」が定められており、取り締まりの対象となります(労働基準法119条)。

メリットは費用をかけずに相談できること。しかし、違法性が軽微なものや、緊急性が低いと判断されると、対応が後回しにされ、親身に動いてくれないことがあります。

「労働基準監督署への通報」の解説

弁護士に相談する

残業代の未払いを弁護士に法律相談すれば、残業代が請求可能かの判断や計算方法について、法律の知識と経験に基づくアドバイスがもらえます。労働問題に精通した弁護士なら、1日9時間労働を許す変形労働時間制の妥当性、休憩時間が適切かどうか、といった難しい判断を踏まえ、正確な残業代を教えてくれるでしょう。

また、会社との交渉を全て任せられ、交渉が決裂する場合にも、労働審判、訴訟、強制執行といった裁判手続きを、相談者に代わって実施してくれます。弁護士から連絡してもらうことで会社にも本気度が伝わり、早急な解決が望めます。

「残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説

1日9時間労働でも残業代が発生しない場合

ここまで1日9時間労働が違法になるケースを説明しました。しかし、例外的に、1日9時間労働が違法とならず、かつ、法定労働時間を超えた1時間分の残業代すら発生しない場合があります。

いずれの制度も、労働者が長時間労働させられたり、誤った使い方によって残業代が適切に払われなかったりするケースがあるため、制度の要件が細かく定められています。「残業代が不要」という良いところだけを取って、もっともらしく残業代を支払わない理由として掲げる会社もあるので、注意が必要です。会社の説明を鵜呑みにしていると、損するおそれがあります。

制度の内容を正しく知れば、残業代が請求できる可能性を見逃さずに知ることができます。

変形労働時間制の場合

1日9時間労働でも残業代が生じない可能性のある1つ目のケースが、変形労働時間制の場合です。法定労働時間である「1日8時間、1週40時間」の上限を、一定期間の枠内で調整できる制度であり、1ヶ月や1年などの期間を特定し、週の平均を40時間以内に収めた労働時間を定めれば、その時間を越えない限り残業代は不要です。繁閑のはっきりした企業に導入される例が多く、次の種類があります。

【1ヶ月単位の変形労働時間制】(労働基準法32条の2)

- 1ヶ月以内の労働時間を平均し、1週間あたり平均40時間以内に収める制度

- 総労働時間の限度が決まっており、月の暦日数によって異なる

- 労使協定または就業規則への規定が必須

- 会社の経理業務のように、月末月初が忙しいケースで有効

【1年単位の変形労働時間制】(労働基準法32条の4)

- 1ヶ月以上から1年までの単位で、期間中の労働時間を平均して1週間あたり40時間以内に収める制度

- 期間中の労働日数や時間数には、次の上限が決められている

- 1年あたりの労働日数は280日が上限

- 1日あたりの労働時間は10時間が上限

- 1週あたりの労働時間は52時間まで

- 連続勤務は6日まで

- 労使協定を締結し、労働基準監督署への届出が必須

- 季節による繁閑の生じるケースで有効

【1週単位の非定型的変形労働時間制】(労働基準法32条の5)

- 常時30人未満の労働者を使用する、小売業、旅館、料理店、飲食店が対象

- 1日10時間以内、1週40時間以内で、法定労働時間を調整できる

- 導入には、労使協定を締結が必須

変形労働時間制の結果、あらかじめ9時間労働と決められた日については、本来発生するはずの1時間分の残業代を払わなくても違法ではありません。ただし、9時間と設定された日に10時間労働したなら1時間分の残業代が生じますし、変形制の調整の結果として短い労働時間となっていた日に長く働けば、逆に残業が長くなることもあります。したがって、変形労働時間制では1日9時間労働が許される場合があるものの、残業代の支払いが全く免除されるわけではありません。

変形労働時間制は、労働者を本来の法定労働時間以上に働かせても残業代が免除される点で、従業員に不利益が生じる制度です。そのため、採用する場合、法律のルールを厳守せねばなりません。いずれの種類にも共通するのは、労働時間を事前に決めて通知する必要があること。したがって、「今日は忙しいから8時間から9時間に変更」など、会社都合で急に変えることはできません。

「変形労働時間制の残業代」の解説

裁量労働制の場合

1日9時間労働でも残業代が支給されない2つ目の例が、裁量労働制の場合です。実際に働いた時間に関わらず、あらかじめ定めた時間分を働いたとみなす制度であり、次の2種類があります。

【専門業務型裁量労働制】(労働基準法38条の3)

- SEやデザイナー、新商品や新技術の研究開発業務などの指定された業種(2024年4月以降:20業種)で働く労働者が対象

- 労使協定の締結が必須

【企画業務型裁量労働制】(労働基準法38条の4)

- 事業運営に関して、企画、立案、調査および分析などの業務に携わる労働者が対象

- 業務の遂行方法を大幅に労働者に委ねること、労使委員会の設置、決議などの採択の要件がある

働く時間や配分、仕事の進め方の裁量を労働者に大きく委ねることで、能力を存分に発揮して貰うための制度です。例えばデザイナー職は、その性質上「アイデアの構想を練る」という過程の進め方が人によって異なります。そのため、働く時間や業務の遂行方法について、上司や会社が指示をするには適しません。労使協定によりあらかじめ「1日8時間働いたとみなす」とした場合、4時間しか働いていない日も、9時間も働いた日も、「1日8時間」の労働ということになります。

労働者にもメリットはありますが、悪意をもった会社が「サービス残業させ放題」と誤解すればデメリットも大きいもの。対象業種や就業規則、労使協定の締結といった厳しいルールが課され、守らなければ違法です。また、実質的に業務の遂行の裁量がない場合も違法の可能性があります。

「裁量労働制の違法性」の解説

フレックスタイム制の場合

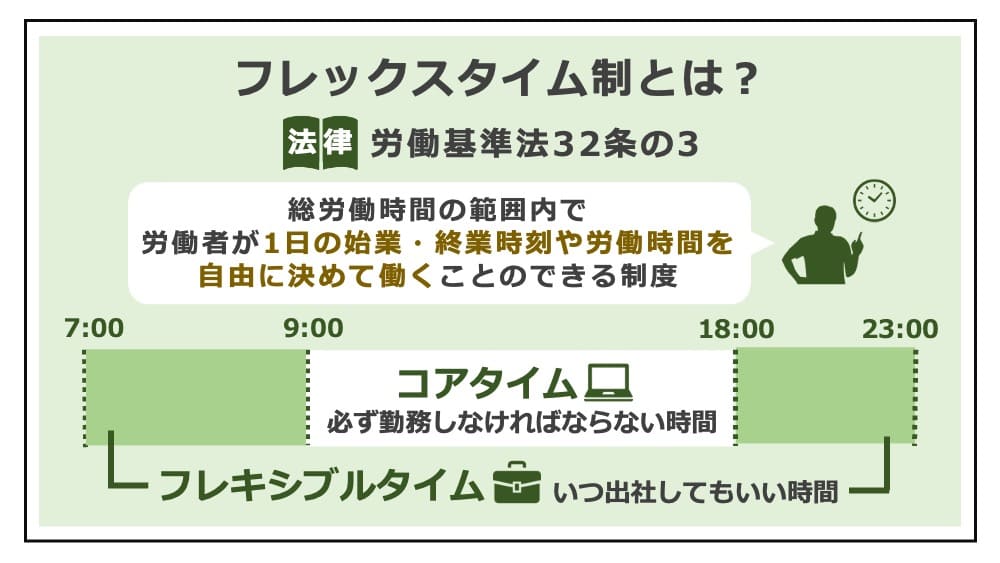

最後に、1日9時間労働でも残業代が生じない3つ目のケースが、フレックスタイム制。変形労働時間制の1つで、会社ではなく労働者が、あらかじめ定められた総労働時間の範囲内で、出退勤の時刻を自由に決めることができる制度で、ワークライフバランスが取りやすくなります。「清算期間」として設定された1〜3ヶ月以内の期間で、週の労働時間が平均40時間以内に収まるよう、1日の始業や終業の時刻を調整できます。

清算期間の終了後に、実労働時間が総労働時間の枠内に収まれば、1日9時間働いた日があっても残業代は発生しません。ただし、総労働時間を超えた部分は、残業代が必要です。

例えば、1ヶ月の清算期間で総労働時間が170時間とされる会社の場合、180時間働くと、総労働時間を超えた10時間分が残業になります。 1日8時間、1週間で40時間を超えた時間ではなく、清算期間内の労働時間の総枠で残業代を判断するケースですので、制度をよく理解する必要があります。

「フレックスタイム制の残業代」の解説

1日9時間労働の場合の残業代の計算

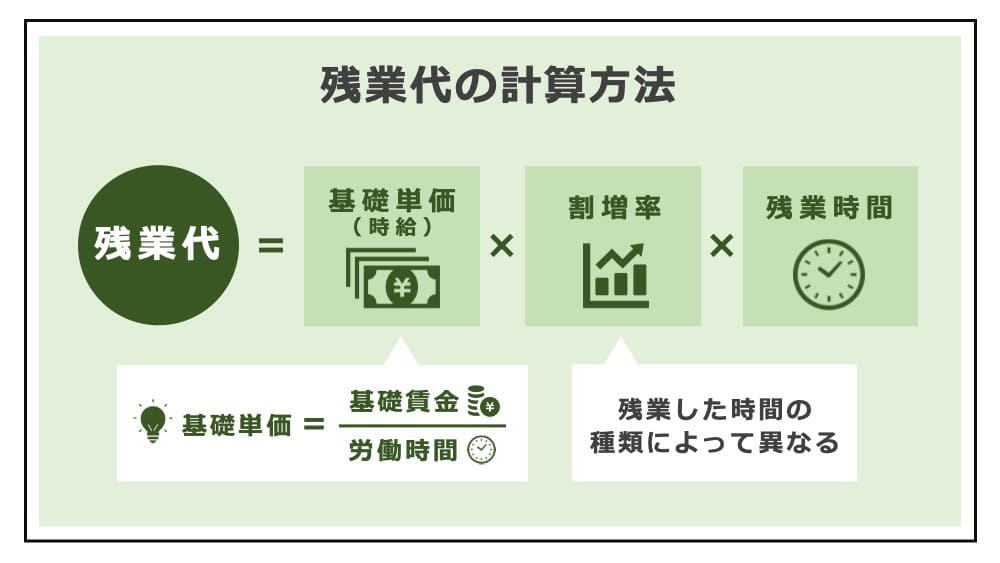

次に、1日9時間労働をした場合の残業代の計算式と、その具体例を解説します。まず、残業代の計算式は次の通りです。

- 残業代 = 基礎賃金(基礎単価/月平均所定労働時間) × 割増率 × 残業時間

わかりやすくいうと、残業1時間の基礎単価(時給)を算出し、割増率と残業時間をかけて算出します。月給制の場合、基礎単価は、基礎賃金を月平均所定労働時間で割って計算します。

基礎賃金は、主に基本給のことですが、含めてはならない手当など(除外賃金)を控除します。残業代は、法定労働時間を超えて働いたことの対価なので、その目的に反する、労働と直接関係ない賃金や手当は除外します(通勤手当、家族手当、別居手当、住居手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を越える期間ごとに支払われる賃金など)。時間帯ごとの割増率は次の通りです。

1日9時間労働の場合の計算例は、次のケースを参考にしてください。

基礎賃金が30万円、月平均所定労働時間が163.3時間の場合。

基礎単価は1,837円(=30万円÷163.3時間)です。時間外労働の割増率の下限は25%であり、これを下回るのは違法です。残業時間については、1日9時間労働の場合は、法定労働時間である8時間を超えた分である「1時間」が残業となります。

したがって、残業1時間につき支払う残業代は、2,296円(=1,837円×1.25×1時間)。仮に、月の労働日数が20日間で、毎日1日9時間労働を継続したと仮定すると、残業時間は20時間であり、ひと月あたりの残業代は4万5,920円(2,296円×20時間)です。

この金額を下回っている場合には、残業代が未払いとなっている可能性があります。

「残業代の計算方法」の解説

休憩時間の重要性と法律で定められた休憩時間

最後に、長い時間を働くときに必要となる「休憩」の重要性を解説します。

休みなく働き続けると、生産性が落ちるばかりか、労働者の健康を害します。会社は安全配慮義務を負うため、休憩なく働かせ続け、健康を害した場合はこの義務に反します。休憩がとれない状況を黙認し、1日9時間ぶっ続けで働かせるのは悪質だと言わざるを得ません。

休憩時間は、労働基準法34条の定める労働者の権利であり、6時間を超えて8時間までの労働時間につき休憩45分以上、8時間を越える労働時間につき休憩60分以上を取らせる必要があります。したがって、1日9時間労働の場合、60分以上の休憩を取ることができなければ違法です。

休憩時間には、時間数以外にも次の法律のルールがあり、守らなければ違法です。

- 休憩中は労働から完全に解放されている必要がある

店番や電話番を任されているなど、使用者の指揮命令下にあるなら「労働時間」となる - 労働時間の「途中で」与える必要がある

労働の連続による疲労から守る目的なので、始業前、就業後に休憩を与えることはできない - 従業員一斉に与える必要がある(一斉休憩)

労使協定を締結した場合と、一定の業務形態(運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業および官公署の事業の労働者)の場合に限り、個別に付与することができる

休憩がとれなかった場合や、適切なルールの元に運用されない場合、「労働時間」としてカウントされ、残業代をもらえる可能性があります。

例えば「始業時刻10時、終業時刻19時」なら、途中に1時間の休憩がなければ1日9時間労働となってしまい、「1日8時間」の法定労働時間からはみ出た1時間分の残業代を請求できます。1日9時間のうち1時間を「休憩時間」と定めてもなお、その1時間に休憩が適切にとれないなら、やはり1時間分の残業代を請求できることとなります。

「休憩時間を取れなかった場合の対応」の解説

まとめ

今回は、1日9時間労働が違法になり、残業代が請求できる具体例について、詳しく解説しました。

バイトのシフト表や就業規則で、1日の労働時間が9時間だった場合には、適正な残業代が支払われているか疑問を持つべきです。タイムカードや業務日報などの出退勤の時刻がわかる証拠資料を集め、残業代が請求できるケースかどうか検討してください。

働いた分の賃金を請求するのは、労働者に認められた正当な権利。黙っていれば、会社にとって都合の良い存在としてこき使われてしまいます。残業代の時効は3年なので、労働者の味方になって問題を解決してくれる弁護士に早めに相談しましょう。

【残業代とは】

【労働時間とは】

【残業の証拠】

【残業代の相談窓口】

【残業代請求の方法】