「有給消化中に次の仕事をしてよいか」という疑問は、転職する多くの人が直面します。

有給休暇が残っていると、退職日までしばらく出社の必要がなくなるし、「この期間を利用して次の仕事を開始したい」と考えるのは自然なことでしょう。しかし、有給休暇を取得したといっても、法的にはまだ「前職に在籍している状態」です。

有給消化中に次の仕事を始めると、退職予定の現職とトラブルになったり、転職先の信頼を失ったりといった不利益が懸念されます。また、社会保険や雇用保険の手続きも忘れてはなりません。

今回は、有給消化中に働き始めた場合に起こり得るリスクや注意点について、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 有給消化中でも現職に在籍しているので、無断で次の仕事をするのは危険

- 誠実に対応しなければ、前職・転職先のいずれの信頼も損なう

- トラブル回避のため、両社の就業規則を確認し、退職日・入社日を調整する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

有給消化中に次の仕事を始めてよい?

はじめに、有給休暇の法的性質と、その間にできる仕事について解説します。

有給消化中で退職日まで出社不要だと、既に会社を辞めたような感覚に陥りがちです。しかし、あくまで「休暇」に過ぎず、労働契約は継続している状態です。

有給休暇の基本的なルール

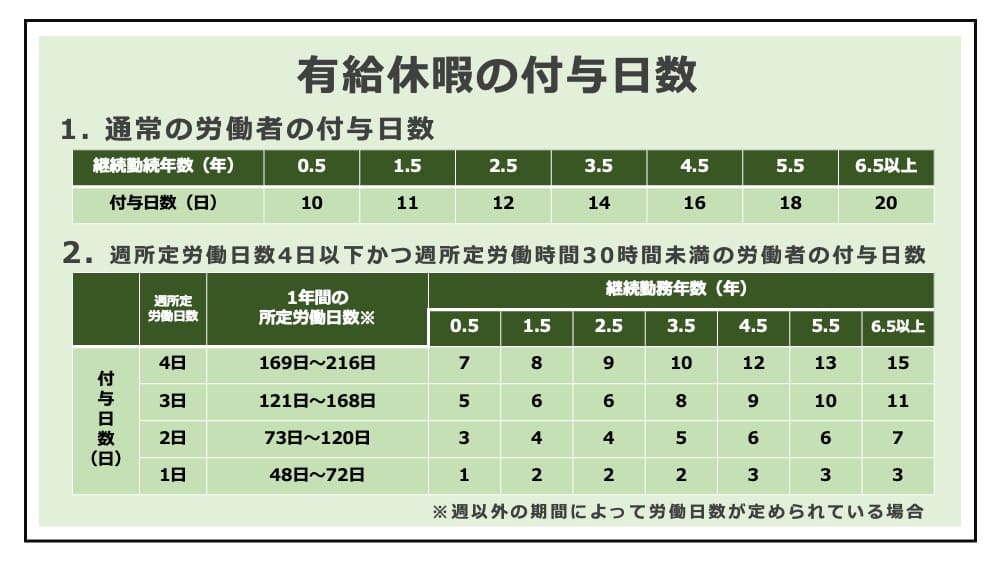

有給休暇(年次有給休暇)は、労働基準法39条の定める労働者の権利です。

継続勤務6ヶ月以上、かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に、原則として年10日の有給休暇が発生し、給与の支払いを受けながら労務提供を免除されます。

有給休暇はあくまで「労働義務が免除されている」だけで、退職する(労働契約が終了する)わけではありません。したがって、退職予定で有給消化中だとしても、従業員としての地位は継続し、この間も就業規則や服務規律は適用され続けます。

例えば「兼業・副業の禁止」「競業避止義務」「会社の信用を毀損しない義務」といった規定がある場合、有給中も「在職期間」なので、これに違反して無断で副業や転職先での就労を開始すると、懲戒処分の対象となるリスクがあります。

有給休暇は、あくまで労働義務の免除に過ぎず、退職とは異なります。退職日は「有給期間の終了日」とするケースが多く、その日まで会社との契約関係は続きます。「もう辞めるから関係ない」という認識は誤りであり、引き続き会社のルールを守る義務があるのです。

「有給休暇を取得する方法」の解説

有給消化中にできる活動

一方で、有給休暇は、労働者が自由に利用することが認められています。

実務的にも、会社は有給休暇の使い方を制限できず、理由によって取得を制限するのも違法です。労働義務が免除されるので、有休消化中に業務を命じたり、出社を強要したりすることもできません(業務引継ぎが必要だとしても同様です)。

退職前の有給消化中にできる活動には、次のようなものがあります。

- 転職の準備

求人の検索、履歴書や職務経歴書の作成、面接や会社説明会、内定者研修への参加など、就労に該当しない範囲での転職準備は問題ありません。 - フリーランスや業務委託の範囲での副業

クラウドソーシングや短期の業務委託契約など、副業を行う人もいます。 - 起業準備や個人事業主としての活動

事業計画書の作成や資金調達、法人設立登記など、起業の準備は自由です。 - 資格取得やスキルアップの学習、ボランティア活動

資格取得のための講座受講、読書、セミナー参加、ボランティア活動などは、労務提供や報酬を伴わないため、有給消化中でも問題になりません。 - 家族との時間、休養、旅行など

旅行、育児、介護、引越しなど、私的な活動は当然自由です。有給休暇の本来の目的は、心身のリフレッシュやプライベートの充実であり、これらの活動は何ら問題ありません。

ただし、たとえ「研修」や「準備」だとしても、対価を得て労務を提供する場合は「就労」に該当し、兼業・副業禁止に抵触するおそれがあるので注意が必要です。仕事かどうかの線引きは、労務提供の有無、報酬や対価の有無、指揮命令を受けているかどうか、といった点を総合的に考慮して判断します。

「副業禁止はどこまで許される?」の解説

有給消化中の就労で起こり得るリスク

次に、有給消化中の就労で起こり得るリスクを解説します。

有給消化中の活動は、自由に見えて一定の制約があります。退職する現職、転職先に迷惑をかける活動は、トラブルの火種となる危険があります。

退職する会社との間で発生する可能性があるトラブル

退職する会社との間でのトラブルには、次の例があります。

就業規則違反(兼業禁止・競業避止義務)

有給消化中も労働契約は終了しておらず、「在職中」であることに変わりはありません。

そのため、就業規則で副業や兼業、競業行為を禁止している会社では、これに違反する行為は就業規則違反となります(例:同業他社で働く、競合サービスを立ち上げるなど)。競業避止義務は特に、退職時の誓約書などで、退職後の遵守を求められる場合もあるので注意してください。

「退職後の競業避止義務」の解説

社内機密やノウハウの流出

在職中に他社で業務を行うと、前職の機密情報が漏れるリスクが高まります。

意図的でなくても、業務上知り得た情報やノウハウ、内部資料を転職先に持ち込んでしまうケースもあります。これらの行為は就業規則違反となるだけでなく、不正競争防止法に違反したり、損害賠償請求を受けたりといった大きな問題に発展することもあります。

懲戒処分や解雇のリスク

就業規則違反に該当すると、会社から懲戒処分を受ける危険があります。

例えば有給消化中に無断で次の仕事を始めた場合、その行為が懲戒事由に該当すれば、退職日までの間は懲戒処分を下せます。戒告や譴責といった軽度で、社内で収まる処分なら転職後の影響はありません。しかし、悪質なケースでは退職予定者にも懲戒解雇が可能であり、その場合、退職金の支給や転職活動に悪影響を及ぼすため注意が必要です。

「懲戒解雇を弁護士に相談すべき理由」の解説

社会保険の二重加入

在職中は、健康保険・厚生年金の資格は前職にあるため、転職先で新たに保険加入をすると「二重加入」状態になってしまいます。これにより、保険料の返還や訂正など、煩雑な事務処理が必要となるおそれがあります。

新しい転職先で信用を失うケース

次の転職先との関係でも、トラブルを起こすおそれがあります。

前職の在職についての虚偽や隠蔽

転職先に対し、前職に在職中(有給消化中)なのを隠して入社した場合、後に発覚すると信頼関係に深刻な悪影響を及ぼします。入社日を虚偽申告していたことが発覚すれば、採用を取り消されたり、試用期間中に契約を解除されたりすることがあります。

また、前職の保険加入期間中であるのに、転職先で社会保険に加入すると、保険事務担当者の負担を増やすことになります。

入社前からのトラブルによる信頼失墜

有給中の就労で前職とトラブルを起こすと、その情報が転職先に伝わることがあります。

特に、同業界での転職だと、取引先や顧客が共通していて噂になってしまいます。前職の情報を持ち出すなど、「誠実さに欠ける」「信頼できない人材」と見られれば、転職した後でも同様の問題行為を起こすのではないかと疑われかねません。

特に、上場企業などのコンプライアンス意識の高い会社では、入社前の行動も厳しくチェックされ、倫理的な観点から「社風に合わない」と判断される危険もあります。

「前職の顧客と取引すると違法?」の解説

トラブルなく次の仕事を始める方法

次に、トラブルなく次の仕事を始める方法を解説します。

有給消化中から転職先の仕事を始めたい場合でも、いくつかの手続きを踏めばリスクを減らすことができます。

両社の就業規則で「兼業禁止」の項目を確認する

まず、現職と転職先、それぞれの就業規則を確認します。

就業規則で在職中の副業・兼業を禁止する会社は少なくありません。特に、同業他社での活動を制限する例が多いです。仮に許されていても、「副業届」や許可を要するケースもあります。この場合、退職日まではそのルールに従う必要があります。

就業規則は、たとえ退職後だったとしても、在籍中の行為には適用されます。したがって、有給消化中も、その規定は守らなければなりません。

「就業規則の変更は勝手にできる?」の解説

転職先に事情説明して入社日を相談する

転職先との信頼関係を築くために、有給消化の期間は正直に伝えるべきです。

退職の遅れが、業務の引き継ぎのためであることを伝えれば、理解してくれる会社が多いかと思います。

「いつが実際の退職日なのか」「入社可能日はいつからか」を明確に示すことで、後のトラブルを回避できます。原則として、転職先の入社日は、前職の退職日(=有給消化の終了日)の翌日以降に設定しなければなりません。

入社前に研修などを求められた場合、報酬や就労実態の有無を確認します。有給消化中に仕事をしたいときは、業務委託の形式で準備を行うケースもあります。

退職する会社に迷惑をかけないよう業務を引き継ぐ

トラブルの多くは、引継ぎ不足や連絡不備から発生します。

有給消化に入る前に、現職の業務引き継ぎは確実に終わらせましょう。具体的には、業務マニュアルや作業手順書、引き継ぎ資料の作成、面談による後任者への説明、顧客や取引先への連絡などを行い、迷惑をかけない退職を目指します。

「立つ鳥跡を濁さず」の気持ちで、貸与品返却なども含めて誠実に対応すれば、トラブルを大幅に減らせます。

退職時に「義務を果たしていない」とみなされると、懲戒や損害賠償請求などの法的リスクにつながる可能性もあるため、注意が必要です。

「退職の引き継ぎが間に合わない時」の解説

社会保険・雇用保険の二重加入はできない

有給消化中の就労で誤解されやすいのが、社会保険と雇用保険の取扱いです。

どちらも二重加入は認められないので、保険の資格取得・喪失のタイミングを正確に把握しましょう。

社会保険(健康保険・厚生年金)の注意点

有給消化中でも、退職日まで前職の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します。

そのため、在職中にもかかわらず新しい勤務先で保険加入手続きを行うと「二重加入」となり、保険者間での調整が必要になります。前職の資格喪失は「退職日の翌日」であり、同日以降に転職先での資格取得をすれば、二重加入は回避できます。

資格喪失届の提出タイミングを誤ると、医療費の請求や年金記録に支障が出る場合もあります。また、転職先の事務担当者の負担を増やすことになりかねません。トラブルを避けるためにも、保険の喪失日と加入日を正確に確認し、必要に応じて会社に相談しておきましょう。

雇用保険との関係と注意点

雇用保険の給付は、「失業状態」であることが前提となっています。

雇用保険法における「失業」は、労働の意思と能力があるのに職に就いていない状態です。したがって、有給消化中や、その後すぐに転職先で就労した場合は「失業」とは認められず、失業保険を受け取る資格を満たしません。実態を偽って「不正受給」すると、最大で支給を受けた額の2倍の金額を返還しなければならないため注意が必要です。

「失業保険は副業しても受給できる?」の解説

有給消化中の就労に関するトラブルと対処法

有給消化中の就労について、どのようなトラブルの可能性があるのでしょうか。想定されるトラブルと対処法について解説します。

現職から有給消化を拒否される場合

有給休暇の取得は労働者の権利であり、尊重されるべきです。

使用者は「時季変更権」を有し、事業の正常な運営を妨げる場合に限って取得日を変更できますが、単に「忙しいから」「業務引継ぎが必要だから」といった理由では認められません。また、退職直前だと変更先がないため、そもそも時季変更権を行使する余地がないこともあります。

したがって、前職の会社から「有給休暇は取得させない」と言われた場合でも、出社は拒否した上で、メールなどの記録が残る形で休暇取得を求めましょう。そして、不当に拒否され、有給取得分の賃金が支払われなかったなら、未払賃金として請求を行います。

話し合いで解決しない場合、労働基準監督署への相談、弁護士による内容証明の送付のほか、労働審判や訴訟といった法的手続きも検討し、毅然とした対応を心がけてください。

「未払い賃金を請求する方法」の解説

現職に懲戒処分を示唆された場合

在職中の他社での就労が発覚し、会社から懲戒処分を示唆されるケースがあります。

この場合、処分の妥当性や就業規則との整合性を確認してください。

- 就業規則に副業・兼業禁止規定があるか。

- 実際の行為が「業務命令違反」「企業秩序違反」に該当するか。

- 就労により会社に不利益を与えたか。

- 行為に対して処分が重すぎないか。

明確な禁止規定がない場合や、違反するとしても影響が軽微な場合、行為に対して処分が重すぎる場合には、懲戒処分の妥当性が否定され、無効となるケースもあります。懲戒解雇などの重度の処分を下す場合、弁明の機会が付与されていないなどの手続き上の瑕疵があるときにも違法となる可能性があります。

なお、企業側の立場からすれば、退職予定者に「追い打ち」的な懲戒処分を下すと、無用なトラブルを引き起こしかねず、現実的には控えるケースが多いでしょう。

「懲戒処分の種類と違法性の判断基準」の解説

転職先から予定より早い入社を求められた場合

転職先が、業務上の都合で、入社日の前倒しを求めてくることがあります。

しかし、現職の在籍期間中の場合、有給消化中だとしても慎重な対応が必要となります。特に、前述のような兼業・副業禁止規定違反になるときは、法的なトラブルに発展する危険性があるので、安易に応じるべきではありません。まずは正確な退職日を説明し、その翌日からの入社では間に合わないかを話し合ってください。

「どうしても早く来てほしい」などと強く求められる場合は、無報酬の研修や業務委託の形で調整することも検討してください。この場合、そのような扱いであることを転職先との間の書面で残し、証拠化しておくべきです。あるいは、有給消化を取りやめて退職し、その分を転職先に補償してもらうことができないか交渉する手もあります。

「退職したらやることの順番」の解説

有給消化中に絶対にしてはいけない禁止事項

最後に、有給消化中に絶対にしてはいけない禁止事項も解説しておきます。

有給消化中に無断で新しい仕事を始める

最も避けるべき行為は、現職に断りなく他社で就労することです。

有給消化中でも、退職日までは現職の従業員なので、就業規則違反となる副業や転職先での勤務は禁止されるからです。パートやアルバイトだとしても軽く見てはいけません。「会社にはバレないだろう」と思っていても、社会保険や雇用保険の手続き、他の社員からの目撃証言などで発覚するケースも珍しくありません。

他の仕事をしていたことが発覚すれば、懲戒処分だけでなく、退職後の信用にも大きな影響を及ぼすため、無断で進めるのは止めましょう。

会社の機密情報を持ち出す

退職前に機密情報を持ち出す行為も禁止されます。

現職で扱っていた機密情報(顧客情報や業務ノウハウ、価格設定や技術データなど)を許可なく転職先に持ち出す行為は、不正競争防止法違反となり、違法とされる可能性があります。物理的に資料を持ち出すケースはもちろん、記憶に基づく流用も、責任を問われるおそれがあります。

情報の漏洩が疑われると、労働者への責任追及だけにとどまらず、前職と転職先で、企業間の法的紛争に発展してしまう危険もあります。

「労働問題に強い弁護士」の解説

現職・転職先を誹謗中傷したり嘘をついたりする

SNSでの不用意な発言についても、法的責任を問われるおそれがあります。

有給消化中の自由な時間を使って、SNSや転職口コミサイトなどで前職の不満を発信するのは慎むべきです。「ブラック企業に仕返ししてやりたい」という気持ちは理解できますが、匿名でも、発信者情報開示請求などの方法を通じて特定可能なケースも多いものです。会社名や実名に言及して社会的評価を下げる投稿は、名誉毀損や業務妨害として法的責任を問われます。

転職活動中は、候補者のSNSアカウントをチェックする企業も多いので、軽率な投稿が、転職先の信用を損なってしまうこともあります。

「会社の悪口を書くと違法?」の解説

まとめ

今回は、有給消化中に次の仕事を始めることについて解説しました。

有給を利用して転職先の仕事に慣れておくのは、一見すると効率が良いように思えます。しかし、前職や転職先の就業規則、社会保険や雇用保険といった点で、トラブルに繋がるおそれがあります。

有給消化中でも、在籍中である以上、兼業禁止に違反したり情報を漏洩したりすれば懲戒リスクがありますし、保険の二重加入など、予期せぬトラブルが生じる可能性があります。これから働く転職先との信頼関係を築く上でも、誠実な対応に徹するべきです。

スムーズに次のステップへ進むには、現職・転職先の双方の就業規則を確認し、いずれにも迷惑のかからない行動を心がけなければなりません。転職時の不安がある場合は、後悔のない判断をするためにも弁護士のアドバイスをお聞きください。

- 有給消化中でも現職に在籍しているので、無断で次の仕事をするのは危険

- 誠実に対応しなければ、前職・転職先のいずれの信頼も損なう

- トラブル回避のため、両社の就業規則を確認し、退職日・入社日を調整する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【退職とは】

【退職時の注意点】

【退職できないとき】

【退職金について】