お盆シーズンを「夏季休暇」と定める会社は多いでしょう。お盆は、カレンダーによって曜日が異なりますが、年によっては長期連休となることもあります。

夏季休暇について「決められた日数だけ自由にとってよい」というルールの会社も増えました。一方で、長期連休が予定されると「やはりお盆休みは一斉に取った方が、業務への支障が少ない」と考える会社も珍しくありません。なかには、お盆休み(夏季休暇)を有給休暇とする会社もあります。折角の夏休みなのに、有給休暇が無くなってしまうのでは損した気分になるでしょうが、正当な権利を侵害されており、違法の可能性が大いにあります。

今回は、お盆休み(夏季休暇)に有給休暇をあてる会社のやり方が違法ではないのかについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 有給休暇を勝手に使うのが違法なのは、お盆休み(夏季休暇)にもあてはまる

- 労働者にとってメリットがあるときは、合意の上で有給休暇にしてもよい

- 計画年休で、お盆休み(夏季休暇)を有給休暇にするには、厳しい要件がある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

有給休暇を勝手に使わせるのは違法!

有給休暇とは、一定の期間を働き続けた労働者に対して恩恵として与えられる、給料をもらいながら休むことのできる権利です。有給休暇は、労働基準法39条によって与えられた法的な権利であり、一般に「有給(有休)」「年休」と呼ぶこともあります。

有給休暇は、労働者の「権利」なので、権利を行使して休むかどうかは、労働者が決めることができます。したがって、会社は、有給休暇を使うよう強制することはできません。本解説のようにお盆休み(夏季休暇)だからといって、会社側が労働者に対して、有給休暇を使わせることを強制したり、休んだ分を有給休暇扱いして消化してしまったりするのは、違法です。

有給休暇の日数は、勤続年数に比例して次のように定められています。自分がどれだけの有給休暇を取ることができるのか、確認しておきましょう。

| 継続勤務年数 | 労働日 |

|---|---|

| 6ヶ月経過 | 10日 |

| 1年6ヶ月経過 | 11日 |

| 2年6ヶ月経過 | 12日 |

| 3年6ヶ月経過 | 14日 |

| 4年6ヶ月経過 | 16日 |

| 5年6ヶ月経過 | 18日 |

| 6年6ヶ月以上 | 20日 |

なお、お盆休み(夏季休暇)を、強制的に有給休暇扱いすることで、上記の日数だけ有給休暇を取得させられなくなれば、労働基準法39条違反であり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑罰に処せられます(労働基準法119条)。

お盆に有給休暇を使ってもよいケース

とはいえ、お盆休み(夏季休暇)では、「できればまとまった休みをとりたい」と考えるのも労働者側の本音として理解できます。前章の通り、有給休暇の取得は法的な権利なので、理由を問わず、気兼ねなく取得することができます。

お盆休み(夏季休暇)に不当な処遇を受けてしまわないためにも、有給休暇と休日に関する法律の基本的な考え方を理解しておいてください。

休日は会社が決める

休日は、会社が指定することができます。多くの会社は土日祝日休みの週休二日制を採用しており、これに加えて、お盆休み(夏季休暇)、正月・年末年始(冬季休暇)が設定されること多いでしょう。しかし、夏期休暇、冬季休暇は、決して法律上の義務ではありません。

例えば、飲食店やデパート、ホテルといったサービス業は、むしろ土日祝日や盆・正月は繁忙期でしょう。休日がいつなのかについて法律上決まったルールはなく、決められた範囲内で会社が定めてよいのです。あなたの会社が、いつを「休日」とするのかは、就業規則で確認できます。「休日」は大切な労働条件として、就業規則の絶対的必要記載事項であり(労働基準法89条)、入社時には書面で明示する義務があります(労働基準法15条、労働基準法施行規則5条)。

「休日と休暇の違い」の解説

夏季休暇は無給にできる

以上の解説の通り、夏季休暇は、労働基準法において会社に義務付けられた休暇ではなく、いわゆる特別休暇に位置付けられます。そのため夏休みがなくても違法ではありません。

更に、夏季休暇を取得できるとしても、無給とすることも可能です。つまり、有給のお盆休み(夏季休暇)は、必ずしも保証されているわけではありません。夏季休暇は、無給休暇となるのが原則であり、もし給料が払われているとしたら、会社の配慮でしかありません。

とはいえ、夏休みが全くないとか、夏季休暇中の給料が一切出ないといった扱いは、たとえ法律上の問題がなくても常識には反します。厳しい扱いを貫けば優秀な人材の採用は難しく、人手不足に陥ってしまう可能性が高いでしょう。また、休暇を最低限しか与えない処遇は、長時間労働によって、うつ病、適応障害といった精神疾患にかかったり、過労死の原因となったりする危険もあります。最悪の結果となる前に、有給休暇を取得したり、リフレッシュ休暇を要求したりといった別の手段を検討してください。

「リフレッシュ休暇」の解説

夏季休暇で有給休暇を消化するケース

「お盆休み(夏季休暇)に有給休暇を消化させられる」という会社は、違法なブラック企業の可能性が高く、有給消化を強制されることはないと解説しました。

しかし、一定の場合には、有給休暇の消化が、会社にとっても労働者にとってもメリットとなるため、お盆休み(夏季休暇)に有給休暇を消化することが許されるケースがあります。次の2つのケースでは、会社が一方的に有給休暇を減らすのも違法ではありません。

労働者にメリットがあるケース

労働者にとっても夏季休暇(お盆休み)のために有給休暇を利用した方がよいケースもあります。例えば、次のような気持ちの方は、積極的に有給休暇をとり、からだを休めるのがおすすめです。

- 会社が指定する夏季休暇(お盆休み)に続いて、連休をとって旅行に行きたい

- 観光地が混んでいるお盆シーズンを避けて、別の週に夏季休暇をとりたい

- お盆が繁忙期でありかき入れ時の業種で、別の週に夏季休暇をとりたい

このようなときは、労働者にとっても、有給休暇を消化して夏季休暇を取得したり、もしくは、延長したりするのがメリットとなります。

計画年休のケース

労働基準法で認められた有給休暇のルールに「有給休暇の計画的付与」の制度があります。「計画年休」「計画有給」と呼ぶこともあります。計画年休の制度は、労働者が取得できる有給休暇のうちの一定日数を、会社の指定する日に取得させることのできる制度です。計画年休の制度を採用する会社なら、お盆休み(夏季休暇)のなかでも許される範囲内で、会社が労働者に、有給休暇を取得させることができます。

しかし、労働者の権利のはずの有給休暇を強制的に使わせるのですから、計画年休には厳しい要件があります。要件に違反しているのに強行された計画年休はやはり違法であり、許されません。

- 有給休暇の一部のみ

有給休暇のうち、計画年休の対象は一部に限られています。具体的には、計画的付与が可能なのは「5日を超える分」のみです。つまり、計画年休の制度を最大限活用していても、労働者は5日の有給休暇を自由に利用できます。 - 書面で定める

計画年休について、就業規則、もしくは、雇用契約書に定める必要があります。 - 労使協定

計画年休について、労使協定を締結する必要があります。

勤務する会社が、計画年休を採用しているかどうかは、就業規則を見れば確認できます。計画年休について定められていたとしても、適法な制度かどうか、労使協定もあわせて確認してください。上記の要件を満たさないような問題ある計画年休は違法となるため、従う必要はありません。

もともと休みの日に有給休暇を使うことはできないですが、既に解説したとおり、「お盆」は法律上休みであることが保証されているわけではありません。適法な「有給休暇の計画的付与(計画年休)」の制度によって夏季休暇(お盆休み)が有給休暇(年休)となった場合には、夏季休暇(お盆休み)の日にちをずらすことは労使いずれからもできません。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

お盆にとる有給休暇は会社から変更される?

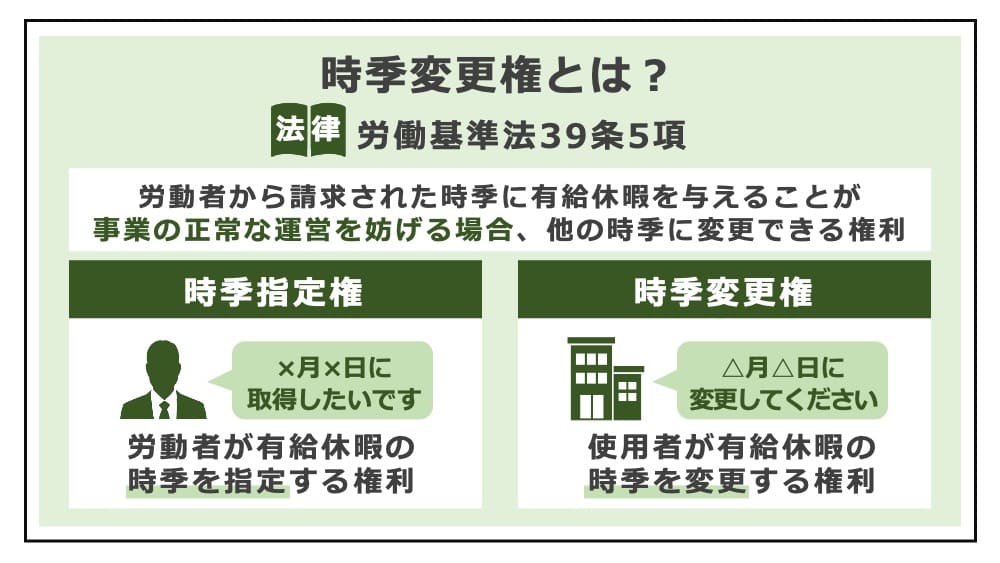

有給休暇は、労働基準法により与えられた労働者の権利ですが、会社にもまた「時季変更権」という権利が認められ、一定の場合は、有給休暇の取得日を変更することができます。

有給休暇の時季変更権は、労働基準法39条5項に定めがあり、「事業の正常な運営を妨げる場合」という条件が認められる場合に、会社が、労働者の申請したのとは異なる時季に、有給休暇の取得を変更することができる権利です。ただし、有給休暇は重要な権利なので、会社の時季変更権が認められる要件は厳格に判断されます。

前章でも解説の通り、お盆休み(夏季休暇)やその前後の有給取得は、労使双方にメリットがあるため、お盆の有給消化について会社が時季変更権を行使するケースは例外的です。(業種によりますが)通常時より余裕があり、時季変更権の要件である「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するような支障のないことも多く、その場合は申請通りに有給休暇を取得させる必要があります。

なお、「夏休みなので勝手に有給消化しておいた」というような悪質な会社では、平常時の有給休暇の取得が不当に妨げられることも多いものです。有給休暇の取得を拒まれ、円滑に休むことのできない場合、労働法に精通した弁護士に相談し、警告してもらう手が有効です。

「有給休暇を取得する方法」の解説

まとめ

今回は、「お盆休み(夏季休暇)なのに、有給休暇の一部を充当すると言われた」という労働者の相談について、法的な見地から弁護士が回答しました。

有給休暇は労働者の権利であり、申請がなければ勝手に取らせることはできません。取得を強制されたならば、労働基準法違反であり、違法です。一方で、有給休暇を取ることが労働者にもメリットのある場合や、計画年休を正しく活用している会社は、違法とは言い切れない場合もあります。

有給休暇とお盆休み(夏季休暇)の関係をしっかりと理解して、有給休暇の日数が不当に減らされてしまわないよう注意してください。

- 有給休暇を勝手に使うのが違法なのは、お盆休み(夏季休暇)にもあてはまる

- 労働者にとってメリットがあるときは、合意の上で有給休暇にしてもよい

- 計画年休で、お盆休み(夏季休暇)を有給休暇にするには、厳しい要件がある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

★ 有給休暇の労働問題まとめ

【有給休暇のとり方】

【退職時】

【有給休暇の違法な扱い】

【休暇の基礎知識】