有給休暇は、労働基準法によって労働者に認められた大切な権利。ですが、労働基準法には「有給休暇をどのように取得するか」の細かい決まりはありません。実際に休暇をとりたいときは、就業規則など、会社が決めた内容に従うのが通例です。

しかし、会社が定めた有給休暇のルールだと、休暇がとりづらくなってしまうことも。正当な権利である有給休暇を、不当に妨害するようなルールなら、違法の可能性があります。この点でよく問題になるのが「有給休暇を事前申請させるルール」です。

事前に申請しないと有給休暇を取得できないと定める会社は多いです。かなり前から有給休暇をとろうと予定するばかりではなく、突然休む必要が生じる場合もあります。事前申請のルールだと、急遽休まなければならない労働者の保護が不十分となるおそれがあります。

今回は、有給休暇の事前申請ルールが違法ではないか、労働問題に強い弁護士が解説します。また、事後申請でも有給休暇を適切に取得する方法についても紹介します。

- 有給休暇は、労働基準法上も、事前申請(休暇日の0時まで)が原則

- 実質的に有給休暇をとれないほど以前に申請すべきルールは、違法の可能性あり

- 事後申請になってしまっても、無断欠勤といわれないよう必ず会社に連絡する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

有給休暇の申請のルールとは

有給休暇とは、一定の勤続年数を満たす社員に与えられる、有給の休暇です。有給休暇を取得すれば、給料を保障してもらいながら休む権利があります。

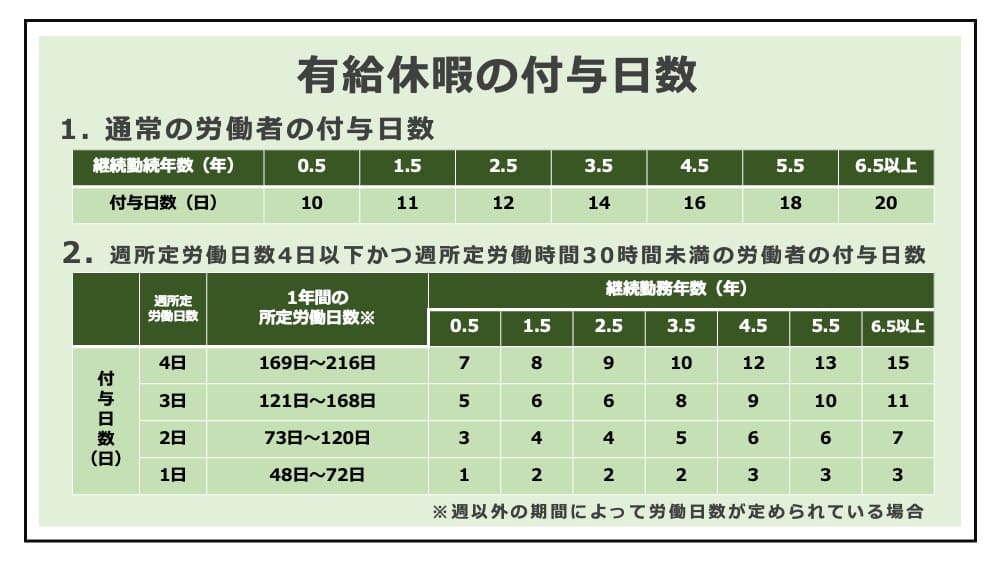

労働基準法の定める、有給休暇の取得できる日数は次の通りです。

有給休暇は、6ヶ月以上の期間、8割以上勤務することで得られます。通常の正社員の場合には、勤続年数に応じ、得られる有給休暇の日数は、次の通りです。

| 継続勤務年数 | 労働日 |

|---|---|

| 6ヶ月経過 | 10日 |

| 1年6ヶ月経過 | 11日 |

| 2年6ヶ月経過 | 12日 |

| 3年6ヶ月経過 | 14日 |

| 4年6ヶ月経過 | 16日 |

| 5年6ヶ月経過 | 18日 |

| 6年6ヶ月以上 | 20日 |

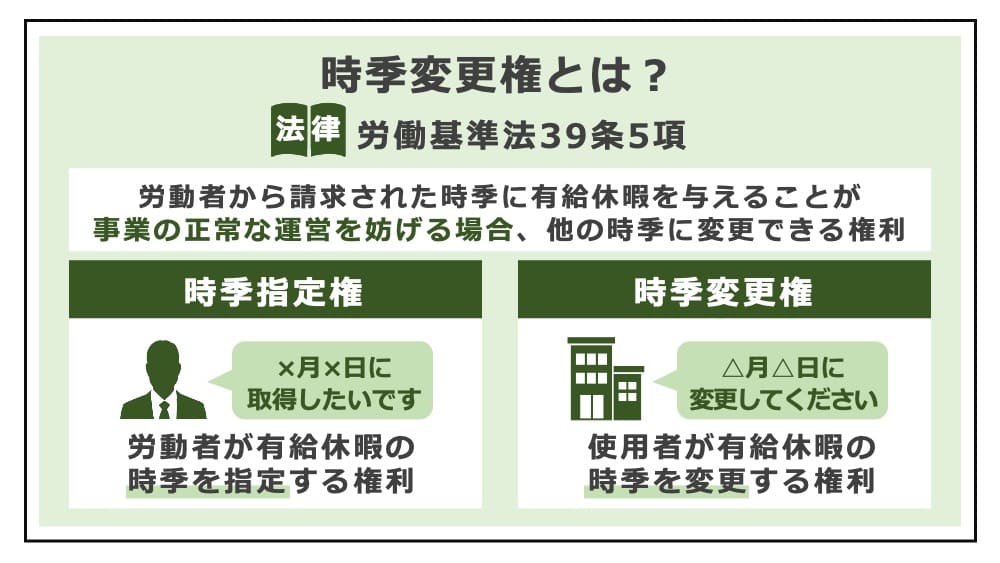

有給休暇は、労働者の権利ですから、会社の同意や承諾は不要です。つまり、会社が拒絶したとしても、労働者は有給休暇を取得して休むことができます。ただし、業務に支障が生じる場合には、会社は「時季変更権」を行使し、取得日を変更できます。この点で、労働者も、あまりに直前に申請すると、時季変更権を行使される危険性が高まります。

したがって、有給休暇は、会社の業務との調整が必要で、そのため、会社が労働者に、事前申請を義務付けることが許されています。事前申請のルールが合理的なものなら、労働者もこれに従わなければなりません。このような事前申請のルールは、就業規則に定められるのが通例です。具体的な手続きについても、会社所定の申請書や、申請先などを柔軟に定めることができます。

会社規模が小さいほど「少数精鋭」であり、労働者1人あたりの責任も重くなります。有給休暇を配慮してとらなければ、業務に支障が生じてしまいます。

「有給休暇がとれない」は論外ですが、ある程度はバランスをとり円満に進めなければなりません。

「有給休暇を取得する方法」の解説

有給休暇の事前申請ルールが違法となるケース

有給休暇は、事前申請となっている会社が多いと解説しました。事前申請は、会社にとって予定が立つだけでなく、労働者にとっても、時季変更権を行使されづらく、計画的に有給休暇をとることができるという、労使双方にメリットある取り決めです。

しかしながら、有給休暇の事前申請ルールが、ブラックな会社に悪用される例があります。以下の場合には、有給休暇を事前申請させるルールは、違法となる可能性があります。

事実上有給休暇がとれない場合

有給休暇をとらせることは、労働基準法で、会社の義務とされます。そのため、会社の定める事前申請のルールにしたがっていては、事実上有給休暇がとれないなら、違法です。

このような理由で違法となる会社のルールは、例えば次のとおりです。

- 事前申請の方法、申請先などが労働者に周知されていない

- 手続きが複雑で、事前にするのは事実上不可能である

- 事前申請とされているが、会社が申請を受理してくれない

- 事前申請とされているが、会社の審査に長時間かかる

かなり事前に申請しないと有給休暇をとれない場合

事前申請とはいえど、あまりに長期間前に申請しなければならないルールは違法の疑いがあります。事前申請とさせる会社側の目的は「時季変更権を行使するため」です。つまり、会社の業務と、有給休暇の調整にあります。

そのため、この目的を果たせるほどの期間をおけば十分と考えられます。むしろ、長すぎる事前申請だと、業務の予定が見えず、逆に調整が難しくなってしまうこともあります。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

会社の実情に合わない事前申請の場合

事前申請の期間は、合理的でなければなりません。しかし、どれほどの期間が必要かは、会社の事情によって異なります。実情に合わない申請ルールは、有給休暇をとる権利を侵害し、違法の可能性があります。

例えば、次の点が判断材料になります。

- 会社の規模

- 業種、業態

- 有給休暇をとる労働者の役職、地位、責任の重さ

- 業務の繁忙期、閑散期

有給休暇の申請ルールについても、会社の実情に即したものでなければなりません。少数精鋭の企業や、責任の重い労働者だったり、業務の繁忙期に有給休暇を希望するケースだったりと、業務に及ぼす支障が大きいと予想されるときは、ある程度事前申請の期間が長くてもやむを得ません。

「違法な年休拒否への対応」の解説

有給休暇をどれくらい前に申請すべきか

以上の通り、一定の合理性あるルールなら、労働者にもメリットがあり、従う必要があります。有給休暇の事前申請のルールで大切なのは「どれくらい前に申請しなければならないか」という点です。

会社のルールといえど、どれだけでも事前に申請するよう強要できるわけはありません。労使の約束よりも法律のほうが優先するからです。では、どれくらい事前の有給休暇の申請が義務付けられていれば、労働者は従うべきなのでしょうか。

前日の有給休暇申請は?

体調不良や、家族の不幸や病気など、突発的な事情で有給休暇を要するケースがあります。このとき、事前申請といえど、前日の有給休暇申請となってしまう場合があります。しかし、前日ならば「事前」のルールは守っています。業務に大きな支障を与える事情のないかぎり、有給休暇を取得できると考えてよいでしょう。

1週間前の有給休暇申請は?

翌週に、有給休暇を取得したいという方にとっては、1週間前の有給休暇申請もありえます。業種にもよりますが、1週間前なら業務の予定はある程度わかり、調整が可能でしょう。したがって、1週間前の有給休暇申請も、有効と考えられるケースが多いといえます。

1ヶ月前の有給休暇申請は?

1ヶ月前に、有給休暇を事前申請しなければならないルールは、厳しすぎると考えられます。労働者としても、計画的に有給休暇をとりたいケースばかりではないでしょう。突発的に有給休暇がほしいなら、次章「事前申請できなくても有給休暇をあきらめない」をご覧ください。

計画年休、年休付与義務について

有給休暇を事前に申請するというのでなく、逆に、会社が事前に指定しておくこともできます。このやり方を、計画年休といいます。計画年休なら、労使協定を結ぶことで、5日を超える有給休暇を、会社が計画的に付与できます。

2019年4月の法改正で、年5日の有給休暇を、会社は労働者に必ずとらせる義務を負います。年10日以上の有給休暇を取得する労働者が対象であり、違反すると「30万円以下の罰金」に処されます。社内ルールの決め方は、労使協定と労働協約の違い、就業規則との優先順位を参考にしてください。

「労使協定と労働協約の違い」の解説

事前申請できなくても有給休暇をあきらめない

有給休暇の事前申請が社内ルールでも、急に休みをとらざるをえないケースもあります。すると、残念ながら会社に有給休暇と認めてもらえないおそれがあります。労働者の休みは、社内では無断欠勤と評価されるかもしれません。

しかし、会社の決めたルールに従えなくても、有給休暇をあきらめないでください。

どの時点から「事後申請」か

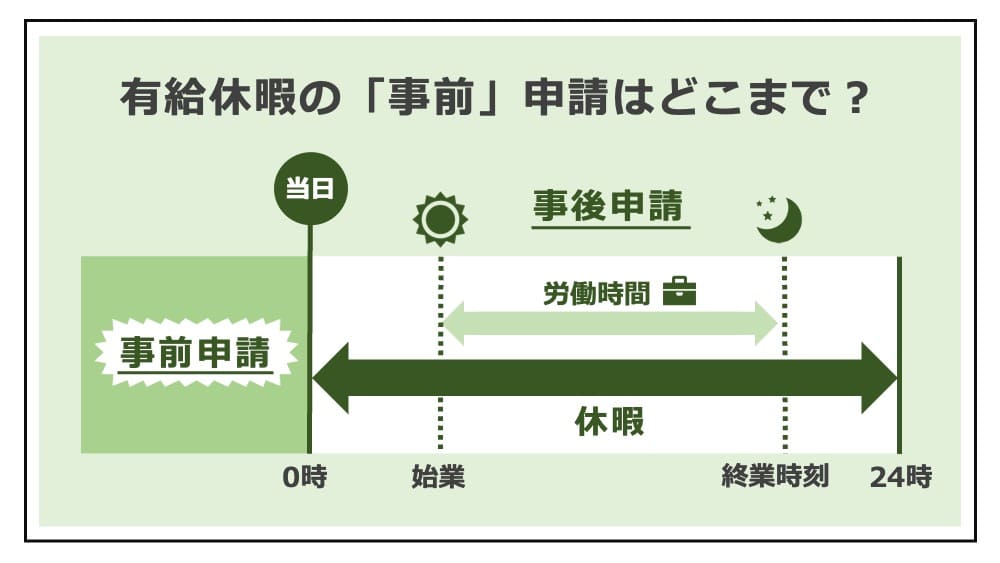

まず、「申請が間に合わなかった」という方は、どの時点から「事後申請」になるか理解しましょう。有給休暇は1日まるごと取得するのが原則で、その日の0時〜24時が休暇となります。そのため、「事前申請」は、当日の0時までにしなければなりません。

したがって、休暇当日の始業時刻前でも、0時をすぎると「事後申請」です。

事前申請できない事情を伝える

社内でルールが決まっていたとしても、硬直的運用は、社員を疲弊させます。ホワイトな会社なら、やむをえない事情があれば、事後申請の有給休暇も認めてくれる可能性があります。

どうしても事後申請で休みが必要なとき、有給扱いにしてもらえないか交渉しましょう。事前申請できないやむをえない事情として、次のような理由が役立ちます。

- 急病

- 突発的な事故

- 災害

- 家族の病気、不幸

「仕事に行きたくないときに休む理由」の解説

未払いの給料を請求する

事前申請のルールに間に合わないと、会社が「有給」とは認めてくれない可能性があります。それでもなお、労働者が休めば、それは「欠勤」と扱われます(申請に間に合わないだけでなく連絡すらなければ、「無断欠勤」と問題視されます)。

欠勤について給料を控除する会社だと、このような休み方は欠勤控除の対象にされます。つまり、休んだ分の給料がもらえなくなります。

しかし、会社の定めるルールが法違反だったり妥当でなかったり、少なくとも労働者の有給休暇をとる権利に配慮すべき事情があるケースでは、このような扱いの違法性を主張することも検討してください。このとき「有給休暇をとれたはずだ」という主張は、具体的には、「未払の給料の請求」という争い方で実現することができます。

「未払い賃金を請求する方法」の解説

事後申請でも有給休暇を取得できるケース

社内ルールが合理的であるかぎり、有給休暇の事前申請は有効だと説明しました。しかし、事後申請が、どのような場合にも許されないわけではありません。

次に、事後申請であっても有給休暇がとれるケースを解説します。

事後申請を会社が認めた場合

事後申請を会社が認めてくれるならば、有給休暇をとることができます。特に、急病や交通事故、家族の不幸など、事情があれば交渉してみるべきです(※「事前申請できない事情を伝える」参照)。

会社によっては、就業規則でも、例外的に事後申請を認めることをルールにしている場合もあります。柔軟な有給休暇のルールとなっていないか、会社の温情がもらえないか、確認しましょう。会社は、労働者の健康と安全に配慮する義務(安全配慮義務)を負っているため、長時間労働が続くなど、休息を与えなければ健康が脅かされる事態では、配慮を得られる可能性もあります。

「安全配慮義務」の解説

事後申請が慣行化している場合

事後申請が多くされており、会社も黙認しているケースがあります。このような場合、その会社では、有給休暇の事後申請は、慣行化していると考えられます。慣行となっているなら、他の社員との公平を図るため、会社は事後申請を認めざるを得ません。

他の社員にも有給休暇の事後申請を認めながら、1人にだけ認めないのは不公平です。嫌がらせ目的で、有給休暇を認めないような対応をすれば、違法なパワハラにもなります。どうしても事後申請せざるをえないとき、慣行として定着していないかどうか、検討してください。

「パワハラの黙認の違法性」の解説

事後でも必ず会社に連絡する

労働基準法にしたがえば、休暇当日0時以降の連絡は「事後申請」になります。ただ、それでもなお、できるだけ早く伝えれば、会社が有給休暇にしてくれるかもしれません。少なくとも、早く伝えるほど、業務への支障は小さくできます。

したがって、休暇当日0時をすぎても、始業時刻前には、休む連絡をするようにしましょう。なお、無断欠勤やバックレは、労働者にとってデメリットが大きいので避けるのがお勧めです。

「無断欠勤を理由とする解雇」「仕事をバックレるリスク」の解説

有給休暇を確実にとるため、できるだけ早めに事前申請すべき

有給休暇を事前に申請してもらうルールを定められるのも、会社にとって「時季変更権を行使するかどうか」を判断するための期間を確保するためです。時季変更権の行使は、あくまで会社の「事業の正常な運営を妨げる場合」にのみ可能です。

むしろ、事前申請の期間を長くとるほど、会社は、業務と有給休暇の調整をしやすくなるはず。

ということは、事前申請のルールで、期限が前に設定されるほど、有給休暇をとりやすくなる(時季変更権の行使が認められづらくなる)ことを意味しています。

そのため、労働者も、会社の定めた事前申請のルールにしたがって有給休暇の届出をすれば、それだけ会社は多くの時間を、調整に割くことができ、「時季変更権」の要件を満たさないことも少なくありません。したがって、「事前申請期間が長いこと」は、希望した時期に有給休暇をとりやすいということです。

「会社のプライベート干渉の違法性」の解説

まとめ

今回は、有給休暇を事前申請させるルールについて解説しました。有給休暇の事前申請は、労働基準法においても原則的なルールです。

ただ、「事前」というのがどれくらい前なのかが大きな問題です。合理的な期間でなければ、事前申請の期限を定めることが違法となるケースもあります。かなり長期間前に申請しなければならないと、有給休暇をとりづらく、あきらめてしまいかねません。しかし、会社は労働者の権利に配慮すべきであり、泣き寝入りしてはいけません。

事後申請を認めるべきケースでは、たとえ事前申請していなくても有給休暇をとれます。休暇に関する会社の扱いが不当ではないかと疑問のあるとき、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

- 有給休暇は、労働基準法上も、事前申請(休暇日の0時まで)が原則

- 実質的に有給休暇をとれないほど以前に申請すべきルールは、違法の可能性あり

- 事後申請になってしまっても、無断欠勤といわれないよう必ず会社に連絡する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

★ 有給休暇の労働問題まとめ

【有給休暇のとり方】

【退職時】

【有給休暇の違法な扱い】

【休暇の基礎知識】