「休日」と「休暇」はいずれも「休」という字が使われ、似た用語なので混同しがちです。

休日と休暇はいずれも「労働義務のない休みの日」という意味では共通しますが、法律的には異なる性質を有します。特に、残業代請求の場面では、その意味を区別して理解しないと正確な計算ができません。正しく理解してなければ、得られたはずの残業代を請求し損ねるおそれもあります。

休日と休暇のいずれに該当するかは、その日に労働したときの対価の計算に影響するため、もらえる残業代の額に差が出てしまうことがあります。

今回は、休日と休暇の違いを、労働問題に強い弁護士がわかりやすく解説します。

- 休日は労働義務のない休み、休暇は労働義務を免除された休みのこと

- 休日労働には、法定休日・所定休日の種類に応じた割増賃金が払われる

- 休暇中の労働についても給料を請求できるが、有給休暇は働かなくてよい

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

休日と休暇の違い

まず、休日と休暇の違いについてわかりやすく解説します。

休日、休暇は、「労働者が働かない日」という意味では共通しますが、労働法では、次のように意味が区別されています。

なお、休日も休暇も労働義務がそもそもないため、同日に欠勤することはできません。

休日とは

休日とは、労働者の心身の健康を守るために法律で義務付けられた休みのことです。労働基準法35条は、「1週間に1日」もしくは「4週間に4日」の休日を与えることを使用者の義務であると定めています。このように労働基準法に定められた休日を特に「法定休日」と呼びます。

労働基準法35条(休日)

1. 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。

2. 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

一般によくある週休2日制だと、土日と祝日が休みとされる例が多いです。このとき、週末の休みのうち1日が法定休日となり、それ以外の1日は所定休日(法律上の義務ではないが契約で与えられる休日)と呼ばれます。所定休日は、法律にはないが会社が公式に定めた休みという意味で「公休」と呼ぶこともあります。

法定休日を与えることは法律上の義務なので、年間休日数が少なすぎるときは違法となります。法定休日を付与する義務に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(労働基準法119条)。

「年間休日が少ないことの違法性」の解説

休暇とは

休暇とは、会社に対して労働者が申請することによって、労働義務が免除される休みのことを指します。休暇のなかには法律に義務付けられた休暇と、法律上の義務ではなく労働契約で自由に設定できる休暇の2種類があります。

法律で義務付けられた休暇には、次のものがあります。

- 年次有給休暇(労働基準法39条)

- 産前産後休業(労働基準法65条)

- 生理休暇(労働基準法68条)

- 育児休業(育児介護休業法5条)

- 介護休業(育児介護休業法11条)

- 子の看護休暇(育児介護休業法16条の2)

法律で義務付けられた休暇のなかには、労動者の休息を保証するために、適切に与えなかった場合には罰則による制裁のあるものもあります。

これに対して、法律上の義務ではない休暇には法律のルールはなく、契約、つまりは労使の合意によって与えられます。そのため、その休暇が付与されるかどうか、付与される場合の手続きや条件についても、会社と従業員の合意によって決まっていいます。

法律上の義務ではないが契約で定められた休暇には、次の例があります。

これらの法律で定められていない休暇の多くは、会社が、労動者に対して恩恵的に与えるものです。そのため、従業員のモチベーションの向上といった目的をもって、自由で柔軟な設計が許されています。いずれも、会社経営にとってメリットのある理由や目的が背景にはあります。

また、必ずしも有給とする必要はなく無給休暇とすることも可能です。無給休暇とは、休むことはできるが給料は払われない休暇のことです。

「有給休暇を取得する方法」の解説

休日・休暇は就業規則で確認する

休暇と休日の違いができたところで、次に、どのような休みをとることができるかを確認する方法について解説します。

労働者目線では、取得できる休暇や休日の種類を正確に把握することは、働きやすさを確保し、仕事とプライベートのバランス(ワークライフバランス)を保つために非常に重要。そのためには就業規則を確認するのが基本となります。

就業規則は、企業が労働者に対して守るべきルールや権利義務を記した書類であり、常時10人以上の労動者を使用する事業場では、作成及び労働基準監督署への届出が義務となっています(労働基準法89条)。そのため、就業規則がどこにあるか分からない場合は人事や総務部門に問い合わせ、必ず閲覧するようにしてください。

就業規則には、法律で定められた休日・休暇(法定休日、有給休暇、育児休業、介護休業など)について情報が記載されているはずです。日数が不足するなど法律に違反した状態ではないかを確認するとともに、いざ取得したいときに備えて、社内の手続きを把握しておいてください。

取得できる休暇や休日の種類をあらかじめ知れば、働き方を見直し、必要なタイミングで権利を行使できます。適度な休息をとって働くことは、業務効率を上げ、生産性の向上にも役立ちます。

「求人内容と違う労働条件の違法性」の解説

休みに働いた際の残業代計算における休日と休暇の違い

次に、労務管理における休日と休暇の違いについて解説します。特に重要なのが、休みに働いたときに、それが休日なのか、それとも休暇なのかによって残業代の計算方法が異なる点です。

残業代は、法律のルールに従って正しく計算しなければ、本来ならもらえたはずの金額を請求せずに損してしまいます。

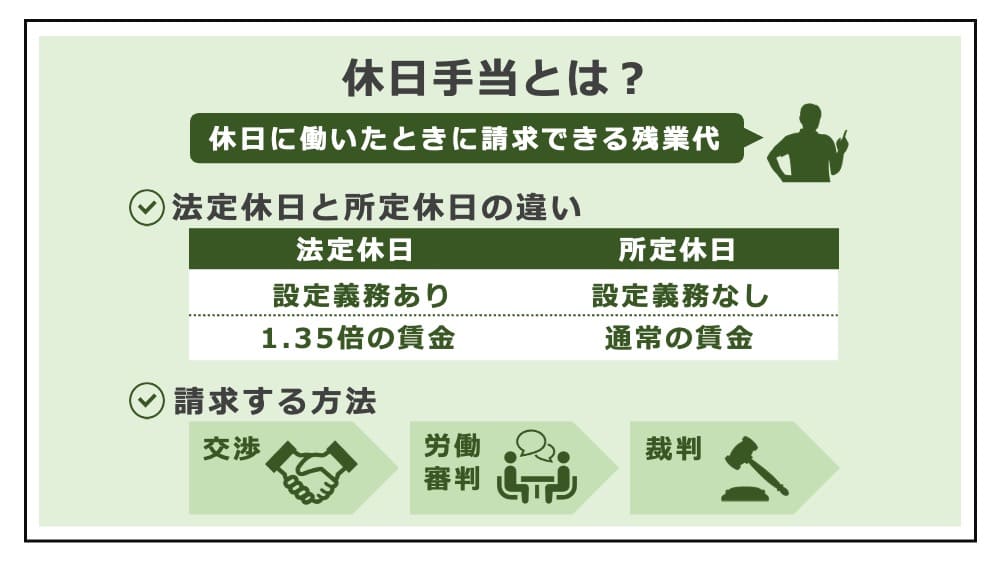

休日労働の残業代

休日に労働した場合、通常の賃金に1.35倍の割増率を乗じた割増賃金(残業代)を請求できます。休日労働の残業代は、休日割増賃金もしくは休日手当と呼ぶことがあります。

休日労働の残業代は、労働基準法にしたがって算出しますが、このとき、法定休日の労働なのか、それとも所定休日の労働なのかといった休日の種類によっても計算が異なります。

- 法定休日の労働

「1週1日もしくは4週4日」、法律上の義務とされる法定休日。法定休日の労働は、通常の賃金の1.35倍以上の割増賃金を払う必要がある。1週に1日も休めなかったときには、法定休日の労働が1日は存在することになる。 - 所定休日の労働

週休2日制だと、2日の休みのうち1日は所定休日。所定休日労働は1.35倍の割増は不要で「1週40時間」を越える労働なら通常の賃金の1.25倍以上の割増賃金を払う必要がある。

休日に労働させても、代休、振替休日といった制度があると、残業代を請求できないケースもあります。これらの制度についても、正しく理解しておく必要があります。

「休日手当の請求」の解説

休暇中の労働の残業代

労働基準法で義務付けられた有給休暇は、その名の通り「有給」であり、働かなくても給料が支払われます。有給休暇は、その日数分の給料をもらえる権利ではなく「休む権利」です。

そのため、休むことを保障されており、有給休暇中の労働はそもそも認められません(有給休暇中に労働をしたとして、通常の賃金が支払われるだけです。なお、例外的に会社の配慮によって取得した有給休暇が取り消され、通常の勤務日として扱ってもらえるケースがあります)。

一方、法律上の義務ではなく、労働契約で認められた休暇については、有給か無給かについても会社が自由に設計できます。そのため、無給とされる休暇を取得した際に、その休暇中に労働をすれば通常の給料が発生します。また、休みとされる日に働いた結果として「1週40時間」の法定労働時間を超えたなら、通常の賃金の1.25倍の割増賃金を得ることができます。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

まとめ

今回は、休日と休暇の違いについて解説しました。

「休日」と「休暇」の違いを理解することは、労動者として行使できる権利を理解し、仕事とプライベートのバランスを保つのに非常に有効です。また、それだけでなく、残業代請求をするときに、正しい計算方法で、損のないよう残業代を算出するのにも必須の知識です。

労働せず休めるはずの日に働いたとして、それが休日なのか、それとも休暇なのかによって残業代の計算が異なります。自分の権利としてどのような休日や休暇があるかを知るには、就業規則を確認するのが基本です。

労働者としての権利を守り、健やかな働き方を実現するには、働き方と休息についての法律知識が不可欠です。疑問のあるときはぜひ弁護士に相談ください。

- 休日は労働義務のない休み、休暇は労働義務を免除された休みのこと

- 休日労働には、法定休日・所定休日の種類に応じた割増賃金が払われる

- 休暇中の労働についても給料を請求できるが、有給休暇は働かなくてよい

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【残業代とは】

【労働時間とは】

【残業の証拠】

【残業代の相談窓口】

【残業代請求の方法】