「週休二日制」で働く人が多いでしょう。しかし、約束通りに必ず休みがとれるとは限らず、当初の予定とは異なる日に働かざるを得ない人もいます。休みなく、連続で勤務する、いわゆる「連勤」は労働者の負担が大きいもの。

激務な業種や業態にありがちな連勤はとてもつらいでしょう。飲食店やコンビニなど、人手不足だと連勤を強要されるケースがあります。もちろんオフィス勤務でも、業務の締切り前など、連勤せざるをえないことも……。何日も勤務が続くと、「連勤したくない」と不満な方も多いです。

相談者

相談者何日まで連勤が許されるのだろうか

相談者

相談者長すぎる連勤は、違法ではないか?

連勤そのものの上限に法律のルールはありません。しかし、長すぎる連勤は、労働者の健康を害し、違法となるケースもあります。連勤が違法なら、労働者は争うべきで、残業代請求できる可能性もあります。

今回は、連勤の上限や、違法となるケースを、労働問題に強い弁護士が解説します。

連勤についての法律上のルール

まず、連勤についての法律上のルールを解説します。

連勤とは

連勤とは、休みなく連続で働かされること。「連続勤務」を略した用語です。労働者にとっては健康な心と体が資本です。

連勤で疲れがとれない、頭が回らない、イライラするなど、健康状態を害する人もいます。連勤による体調不良で、体に異常が出ることもあります。からだは大丈夫でも、精神衛生上よくない状態になると、うつ病になってしまう人もいます。最悪は過労死の危険もあります。

いくら好きな仕事でも、たとえ体力に自信があっても、連勤に耐えるには限界があります。休まず働き続ければ、いずれ限界になり倒れてしまうでしょう。連続でずっと仕事し続けるのは誰にとっても無理で、きついと感じて当然。「やる気がない」などといわれても、後ろめたく思う必要はありません。

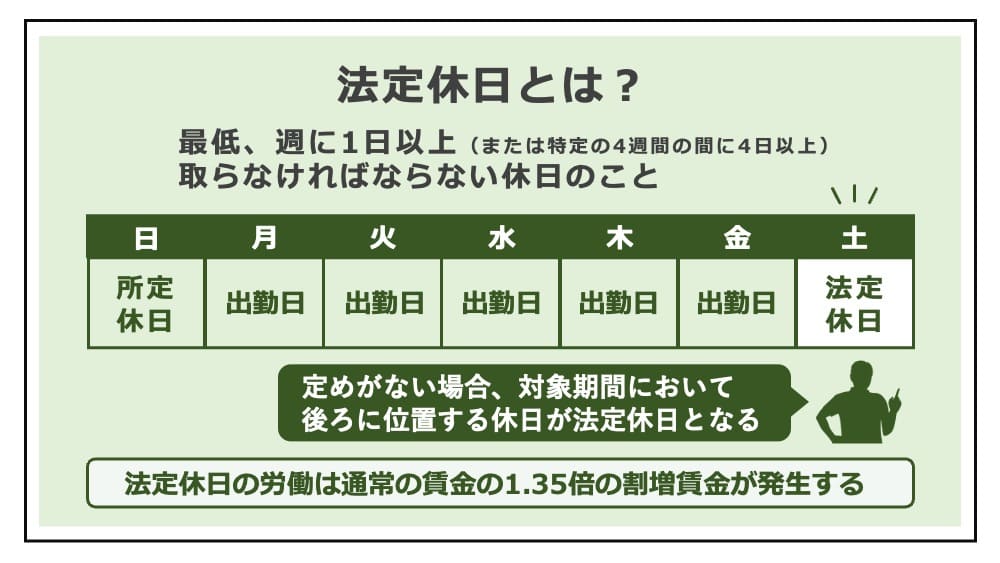

法定休日は週に1日必要

労働基準法では、会社は最低でも週に1日の休みを取らせなければなりません(例外的に、4週間に4日以上の休日を与える「変形休日制」も許されています)。この法律の定める最低限の休日を、法律用語で「法定休日」と呼びます。労働基準法35条は、次のように定めています。

労働基準法35条

1. 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

2. 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

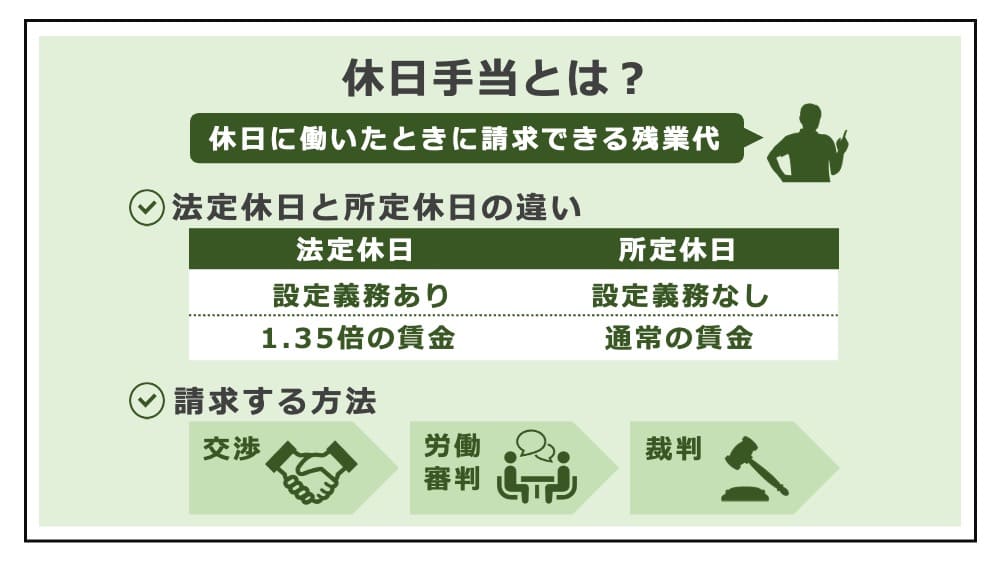

そのため、週に1日も休日を取らせないのは原則として違法。法定休日に働かせることを「休日労働」といい、休日手当を払う義務が生じます。つまり、残業代なくして連勤させるのは違法の可能性が高いのです。

法律で、休ませる義務があるのですから、連勤には一定の限度があることとなります。週に1日は休日を取らせなければならないので、必ずどこかで連勤は途切れるからです。

連続勤務7日は許されるか

労働基準法において、連続勤務7日は許されます。

前章の通り、法定休日は週1日が原則なので、7日連勤はそもそもあまりないことです。ただ「あまりない」「珍しい」というだけで理論上は不可能ではありません。「理論的な連勤の上限は何日か」については次章の通り、12連勤や48連勤といった非常識な連続勤務も可能です。

とはいえ、理論上可能だからといって行ってよいわけではなく、労働者の健康を守る措置は必要です。必要に応じて休息をとらせるべきで、1週間のうち7日全て働かせるなら、次週早々には休みをとれるべきです。また、健康維持のため、仕事のしすぎはよくありません。有給休暇を活用するなどして、会社の働かせすぎの命令から逃れるようにしてください。

違法な連勤には刑罰がある

休日は、労働者にとって非常に大切なので、違反には厳しい罰則があります。

休日を付与する義務に違反し、違法に連勤させた会社には刑罰が科されるのです。36協定を結ばなかったり、適切な残業代を払わなかったりすれば、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑罰が科されます(労働基準法119条)。

「休日出勤を断る方法」の解説

連勤が違法となるケース

では、どんな連勤が違法となるのでしょうか。違法となる連勤について具体的に解説します。

週休二日制が基本でも、休日労働は必ずしも違法なケースばかりではありません。繁忙期など、同僚が連勤していると、自分も連勤せざるをえない場合もあります。

残業代が払われない連勤

残業代が払われない連勤は、違法の可能性が高いです。

連勤が続くということは、その間には休日労働が含まれる可能性が高いからです。休日労働をさせたら、会社は労働者に残業代を払わなければなりません(労働基準法37条1項)。そのため、連勤が休日労働に当たるのに、残業代がもらえないなら違法です。

ただし、連勤した日が法定休日でも、代休や振替休日をとると残業代が減ることもあります。休日に働いた場合の賃金の計算は複雑なので、違法な点がないか次の解説もチェックしてください。

「休日手当の計算」「振替休日と代休の違い」の解説

36協定を結ばずに命じる連勤

36協定を結んでいないのに連勤を命じるのも、違法な可能性の高いケースです。連勤を命じられたら、36協定があるかどうかも確認してください。

本来、会社は法定休日に労働者を働かせられません。

休日労働も、36協定を結んで初めて、違法ではなくなるのです。したがって、そもそも36協定がなければ、休日労働させること自体が違法です。

「36協定なしの残業の違法性」の解説

健康を害する連勤

健康を害する連勤も、違法です。会社は労働者の安全に配慮すべき義務があるからです(安全配慮義務)。このことはたとえ労働の対価を払っても同じことです。

連勤がさほど長くなくても、労働者の体調や状況によっては健康に悪影響なこともあります。病気だったり、持病があったりすれば、少しの連勤も耐えられない人もいます。健康への被害が、連勤を理由とするものなら安全配慮義務違反です。安全配慮義務違反でつらい思いをしたら、会社に慰謝料を請求できます。仕事がつらくて健康を害したなら、それは労災です。

「労災の慰謝料の相場」の解説

連勤は何日まで許される?何連勤まで可能?

労働基準法に定められた休日のルールにより、連勤には限度があると説明しました。連勤せざるをえないくらい忙しくても、法律は守るべきです。

労働基準法の原則に従い、何日まで連勤できるのかを解説します。

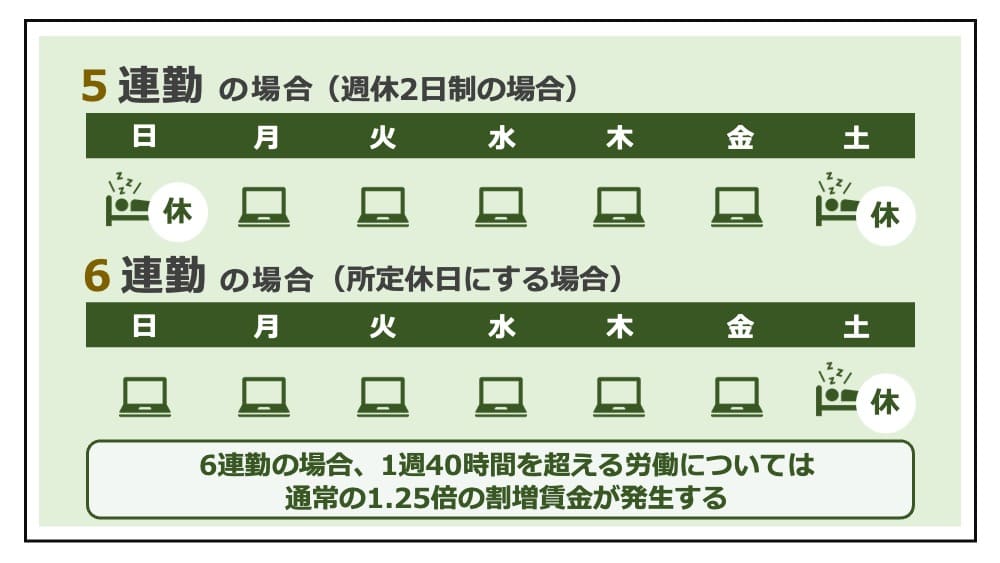

週休二日制なら5連勤まで

週休二日制の会社は多くあります。一般的な土日休みならば、月曜から金曜までのウィークデーが、連勤となります。いわゆる「カレンダー通り」というわけです。

このとき、連続で働かせられるのは、5日までであり、5連勤が上限となります。毎月土日は必ず休めるというケースを「完全週休二日制」と呼び、ホワイト企業の代名詞といってよいでしょう。

ただし、週休二日制だと、1日は法定休日ですが、残り1日は所定休日。所定休日は、法律で定められた休日ではなく、労働を命じることができます。

このとき「1週40時間」を超えて働かせれば、時間外割増賃金(残業代)を要します。そして、所定休日に労働させるなら、最大で6連勤となります。

「週6日勤務の違法性」の解説

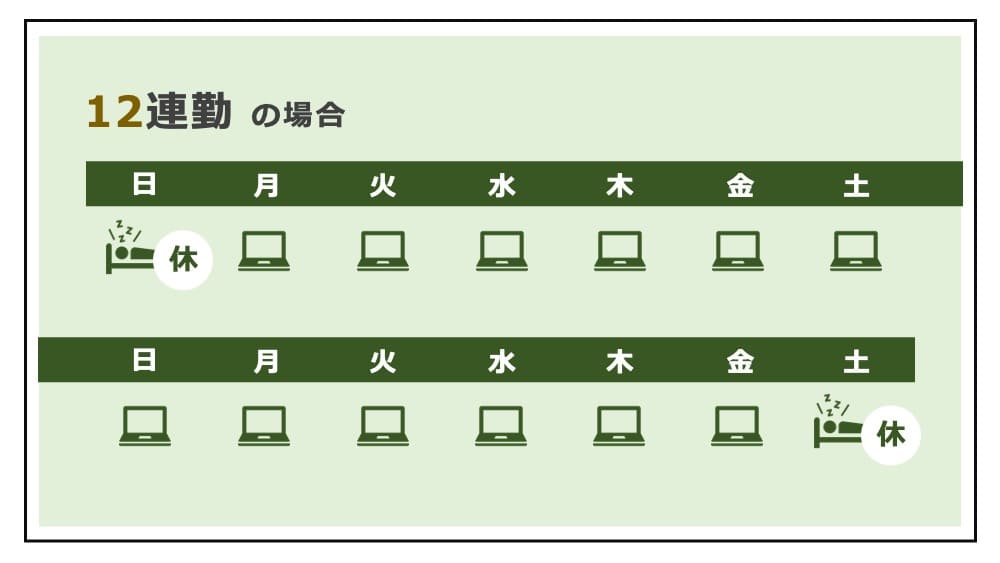

週1の法定休日なら12連勤まで

週1の法定休日を必ずとらせるならば、最大で12連勤となります。労働基準法を最低限守って、できるだけ長く連勤させるケースを想定しています。

例えば、1週目の日曜を休日とします。2週目にも休日を与えるべきですが、一番離れた土曜を休日と想定します。すると、その間、12日間、休みなく働かなければなりません。

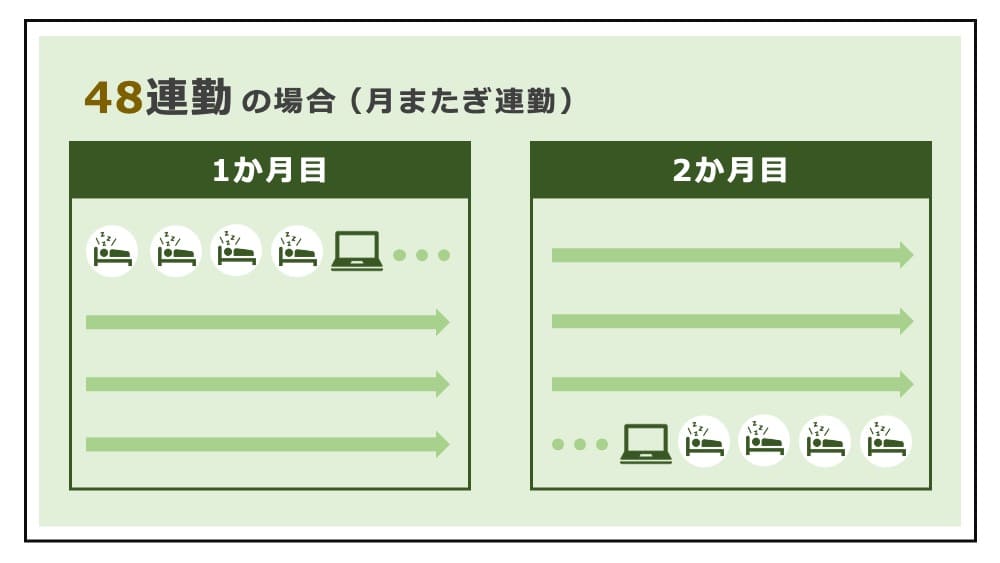

変形休日制の例外なら48連勤まで

変形休日制を最大限に活用すれば、48連勤が理論上は可能です。変形休日制とは、労働基準法で例外的に許される、4週の間に4日の休日を与える方法です。

例えば「1ヶ月の1日から4日を休みとしてその後全て労働、翌月も1日から労働し、28日から31日まで休み」と定めれば、48連勤となります。つまりは、月またぎの連勤というわけです。

しかし、48連勤は、事実上可能ではありますが、およそ現実的ではありません。というのも、48日も連続で勤務すれば、健康を害されるのは必至だからです。理論上は可能とはいえ、違法の可能性は極めて高いといえるでしょう。

あまりに長い連勤で健康を害したなど、労働問題の悩みは、弁護士に相談ください。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

連勤に上限はある?【ケース別】

連勤が違法になる場合があるということは、おのずと連勤には上限があるということです。7連勤を超え、8連勤や9連勤といった事態に陥ったとき、我慢せず、正しい知識を理解してください。

ここでは、連勤の上限、つまり「何連勤まで可能なのか」という点について、ケース別に解説します。

正社員の連勤の場合

正社員は、1つの会社に長く勤めることが多く、連勤を我慢しがちです。しかし、正社員といえど、無制限に使用できるわけではありません。

あまりに酷な休日労働は、労働基準監督署より、是正勧告を出してもらえる可能性もあります。このような会社で働かされているなら、労働基準監督署への相談も有効です。

パート・アルバイトの連勤の場合

パートやアルバイトの場合には、正社員と違って、フルタイムではない人も多いです。週に2,3日しか働かない人もいます。しかし一方で、バイトでも長い連勤を強いられる人もいます。バイトもまた、労働基準法の労働者であり、休日手当をはじめ残業代を払う義務があります。連勤が違法となる可能性があるのは、バイトでも変わりません。

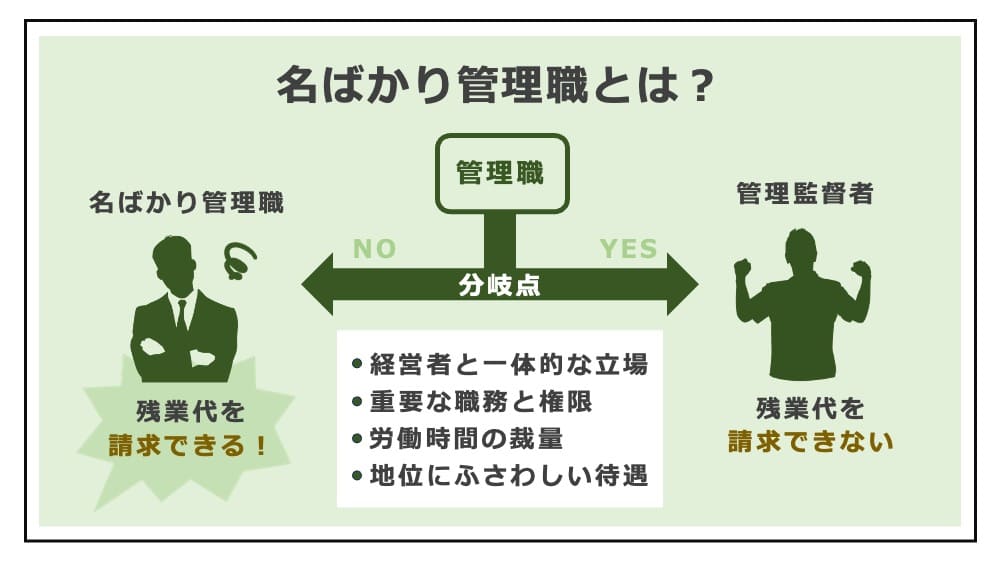

管理職の場合

管理職とは、社内の上位の役職者のこと。労働基準法41条2号の「管理監督者」にあたると、労働時間のルールが適用されません。

そのため、残業代が不要だと考えられ、連勤を強要される管理職は多くいます。しかし、実態として重要な権限のない、いわゆる「名ばかり管理職」は、残業代請求が可能。したがって、管理職の連勤も、違法となる可能性があります。

「名ばかり管理職」の解説

掛け持ちの連勤の場合

1つの会社で連勤していなくても、休日に他の会社で働いている人もいます。この場合、結果的に連勤になり、負担となってしまうケースも。掛け持ちによる連勤は、必ずしもそれだけで違法となるわけではありません。ただし、残業代は、複数の事業所の労働時間を総合して算出する必要があります。

「副業(ダブルワーク)の残業代」の解説

連勤を強要されたときの対処法

「人手が足りない」「成績がよくない」など、連勤を強要する理由付けはさまざま。悪質な会社ほど、労働者の責任であるかのように振る舞います。

ブラック企業は、労働者をコマとして扱い、体調を気にかけはしません。このとき、連勤を強要されても、対抗する方策を知る必要があります。最後に、連勤を避けるための対処法を解説します。

残業代を請求する

まず連勤を強要されたら真っ先にすべきは、残業代請求。残業代は、労働者に認められた正当な権利です。連勤を強要してくるような悪質な会社だと、タダ働きの違法なサービス残業をさせるケースも多いことでしょう。残業代請求をすることで、酷使されるのを回避しましょう。

「サービス残業の相談先」の解説

休日出勤の手当を請求する

法定休日に働かねばならず、休みを奪われたら、休日手当を払ってもらいましょう。休日手当は、1週に1日は与えるべき法定休日の労働に対して発生し、その際に請求できる割増賃金は、通常の給料の1.35倍の割増率とされています。会社が、連勤を命じるのを思いとどまるのに、十分なプレッシャーとなります。

有給休暇をとって連勤を止める

法律通りに休めないなら、有給休暇を活用しましょう。有給休暇を取得すれば、連勤を止めることができます。有給休暇もまた、労働者の正当な権利であり、理由を問わず権利として休めます。

連勤を強要してくる会社だと、有給休暇すら取らせないようにするかもしれません。それでも、有給休暇をとると伝えたら、無理にでも休みましょう。その後に、有給休暇分の給料を引かれたら請求するようにします。有給休暇のタイミングを変更させる時季変更権は、業務に支障のある例外的な場合にしか行使できません。

「有給休暇を取得する方法」の解説

代休・振替休日をとって連勤を止める

代休や振替休日をとって連勤をストップさせる手もあります。振替休日をとれば、休日に働く代わり、本来の営業日に休めるので、連勤を避けられます。また、事後に代休をとっても、連勤を止めることができます。

適切な業務分担を求める

連勤の原因が業務量にあるとき、適切な分担がされていない可能性があります例えば、次のようなケースです。

- 過度な期待を寄せられ、同僚より多くの業務を任されている

- 無理なノルマを課されている

- 嫌がらせ目的で自分だけ業務を増やされた

いずれのケースも、連勤が妥当とはいえません。適切な業務分担もまた、会社の安全配慮義務の一貫だといえます。連勤は、身体や精神に支障を生じますから、ただちに上司に伝え改善を求めるべきです。

勤務間インターバルの導入を求める

働き方改革において、労働時間等設定改善法によって平成31年4月1日より「勤務間インターバル制度」が施行されました。これによって勤務終了時刻から次の勤務開始時刻まで一定のインターバルを設けることが会社の努力義務とされ、時代に合った休息の与え方として注目されています。

努力義務であり、罰則はないものの、連勤のつらいときは、会社に勤務間インターバルを導入するよう要求することが、少しでも休息を取りやすくするのに有効です。

退職する

連勤を避けようと、あらゆる手段を駆使しても、酷使してくる悪質な会社もあります。連勤しなければ業務が回るはずのない構造の会社もあります。このようなとき、もはや退職するほうが得策です。

確かに、連勤して給料が払われると、我慢してしまう方もいます。しかし、体調に異変が生じてもなお連勤に応じる必要はありません。会社の利益は、労働者の健康のうえに成り立つもの。人生を棒に振ってまで会社に尽くすべきではありません。

「会社の辞め方」の解説

まとめ

今回は、連勤にまつわる法律知識を解説しました。

労働基準法では、労働者の保護のため、法定休日の付与が義務付けられています。その結果として、連勤をさせるにしても、限度があります。法律上の上限を超えて命じられた連勤は、違法であり、従う必要はありません。

また、労働者に無理をさせないよう、連勤は可能な限り少なくしなければなりません。配慮のない連勤の指示には、しかるべき対応をとりましょう。しつこい連勤の強要は、労働者のからだを蝕みます。会社の対応に改善が見られないなら、弁護士にお任せください。

【労災申請と労災認定】

【労災と休職】

【過労死】

【さまざまなケースの労災】

【労災の責任】