結婚退職制は、古き悪しき男尊女卑に基づく制度であり、女性の活躍が叫ばれる現代になじまない過去の産物です。「結婚したら退職しなければならない」のでは女性の働きやすい会社とはいえません。

しかし、実際は、女性の結婚を敵視し、寿退社を強要されることがあります。結婚退職制は、女性差別を禁止する男女雇用機会均等法に違反し、違法です。当然ながら、結婚を理由に解雇したり、退職を強要したりするのも許されません。

女性のなかには確かに、家庭を優先し、寿退社を選択する人もいます。それでもなお、そのような人生を送るよう強要はできません。昭和的な「結婚したら女は家に入るべき」といった考え方は時代錯誤でしょう。結婚後も継続して働きたいと望む女性も多くいます。

今回は、結婚退職制の違法性について、労働問題に強い弁護士が解説します。結婚を理由に辞めざるをえない時は、対処法を知ってください。

- 結婚退職制は、男尊女卑から生まれた旧来の制度で、現在では違法

- 結婚退職制は、憲法における法の下の平等に反し、男女雇用機会均等法で禁止される

- 結婚を理由に退職を強要されるのは違法であり、辞める必要はない

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

結婚退職制とは

結婚退職制とは、結婚を理由にして、労働契約を解約する制度のことです。労働者の意思にかかわらず、結婚したら辞めるという制度であり、あらかじめ定めた条件を満たしたら退職の効果が生じる「当然退職」の一種です。

結婚退職制が全社員に適用されるなら、就業規則などの会社のルールに規定されます。また、個別の労働者ごとに定めるときは雇用契約書に記載される例もあります。過去の一時代には、結婚退職制はよくある制度でした。「婚姻したこと」だけでなく「妊娠・出産したこと」を条件とする「結婚・出産退職制」や、結婚の有無を問わずに女性を早く辞めさせる「女性若年定年制」といった制度を設ける会社もありました。

女性にとって、仕事と家庭の両立が難しかった時代なら、結婚退職制には一定の合理性がありました。結婚退職制によって一定年齢以上の女性を退職させることで社員の若返りを促進し、労働力の需給を調整して年齢構成を一定に保つことができるからです。

しかし、本解説の通り、これらの制度はいずれも、現代においては明らかに違法です。

「妊娠を理由にした解雇の違法性」「マタハラの慰謝料の相場」の解説

結婚退職制は違法

時代によって社会情勢は変化し、労働に関する法律も改正されています。そのなかで、昔は一定の合理性があるものとされていた結婚退職制も、現在では違法な男女差別です。結婚は、個人の自由であり、これを理由に差別をすることは許されません。

具体的には、結婚退職制は、次のような法律に違反し、違法となります。

法の下の平等(憲法14条)

憲法14条は「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として法の下の平等を定めます。この条文からして、性別に基づく差別は許されず、女性だけに結婚退職制を強いるのは違法です。

「職場の男女差別の例と対応方法」「ジェンダーハラスメント」の解説

差別的取扱いの禁止(均等法6条)

男女雇用機会均等法6条は、性別を理由とした差別的取扱いを禁止しています。結婚退職制は、女性が結婚することを敵視して設けられるものなので、同条文に反して違法です。

男女雇用機会均等法6条

事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。

一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練

二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの

三 労働者の職種及び雇用形態の変更

四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

男女雇用機会均等法(e-Gov法令検索)

禁止されるのは「結婚」を理由とした退職だけでなく、出産や妊娠、育児をはじめ「女性であること」が差別的取扱いの理由となっているケースなら、全て均等法違反です。また、明示的に退職させる場合だけでなく、異動や転勤、減給や降格といった不利益な処分の結果として、辞めざるを得ない状況に追い込むこともまた違法です。

更に、男女雇用機会均等法9条は、結婚を理由とした解雇や、婚姻・妊娠・出産を理由とした不利益な扱いを禁じています。一般に、解雇は厳しく制限され、正当な解雇理由がなければ不当解雇として無効ですが、「結婚したこと」は現代の常識に照らして正当な理由にならないのは当然です。

「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

公序良俗違反(民法90条)

結婚退職制は、労働契約の内容として定められ、労使の合意によって適用されます。しかし、たとえ労使の合意があっても、不適切な約束は公序良俗違反となり、無効です(民法90条)。前述の通り、憲法や男女雇用機会均等法に違反するような差別的な約束が、不適切なのは明らかです。

したがって、労働者に無理やり同意をさせたり、知らないうちに就業規則に定めておいたりしても、結婚退職制は無効であり、従う必要はありません。結婚したことを理由に退職を余儀なくされたなら、拒否して争うべきです。退職に伴うトラブルは、弁護士にご相談ください。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

結婚退職制を違法と判断した裁判例

次に、結婚退職制について、違法と判断した裁判例を解説します。いずれも昭和の古い裁判例であり、今では、結婚退職制は法律で禁止されています。

住友セメント事件

1つ目が、住友セメント事件(東京地裁昭和41年12月20日判決)です。本事案は、結婚退職制度を理由にして結婚したら解雇されたケースで、解雇の無効を主張して争い、雇用関係の確認と給料の支払いを求めたものです。

裁判所は次のように述べ、結婚退職制を定める就業規則、労働協約、労働契約はいずれも無効であると判断しました。

配偶者の選択に関する自由、結婚の時期に関する自由等結婚の自由は重要な法秩序の形成に関連しかつ基本的人権の一つとして尊重されるべく、これを合理的理由なく制限することは、国民相互の法律関係にあっても、法律上禁止されるものと解すべきである。

住友セメント事件(東京地裁昭和41年12月20日判決)

三井造船結婚退職制事件

2つ目が、三井造船結婚退職制事件(大阪地裁昭和46年12月10日判決)です。結婚したら退職することを定めた覚書ないし協定の有効性が争われたケースです。なお、引き続き勤める場合には、1ヶ月単位の契約更新とされていました。

このような制度は女性労働者の地位を不安定にするものであり、不当な差別であるとして違法だと判断されました。また、同制度に基づく解雇についても不当と判断されました。

「解雇されたらやること」の解説

結婚を理由に退職させられる理由

結婚退職制は違法であると解説しましたが、古くは「女性は結婚したら退職するのが当然」と考えられていました。このように、結婚を理由に退職を強要されたり、最悪は解雇されたりしてしまうのには理由があります。

結婚退職制の背景となった事情を知り、ブラック企業の考え方を理解すれば、事前に対策を講じておくことができます。

男尊女卑の考え方

結婚退職制の根底に、男尊女卑の古い考え方があります。職場における女性差別をなくす気のないブラック企業は未だに多いものです。労働者の能力や適性は、本来、性別によって決まるものではありません。むしろ「女性だから」という理由だけで優秀な労働者を手放すのは時代遅れです。

「女性を採用しない会社への対処法」の解説

結婚した女性は使いづらい

結婚した女性が、労働力として使いづらいと考えられているのも理由の1つです。女性は、結婚すると、出産、妊娠し、育児をする方が多いです。すると、産前産後休業(産休)や育児休業(育休)などを取得して長く職場を離れる人もいます。その後に復帰してもなお、これまで通りに長時間の残業を強制することはできないケースが多いでしょう。

このような事情から、「結婚した女性は労働力にならない」と考え、「それなら早いうちに辞めさせてしまおう」という悪質な意図が、結婚退職制の背後にあります。「使えるうちに酷使し、不要になったら切り捨てる」というブラック企業の発想と共通しています。

しかし、そもそも「時間」でしか労働力を評価しない考え自体が時代遅れです。長時間労働が美徳とされたのは過去のことで、現在は能力や成果を重視して考える必要があります。

「長時間労働の相談窓口」の解説

寿退社する可能性がある

女性のうち一定数は、結婚すると自分から退職する方もいます。いわゆる「寿退社(寿退職)」のケースです。結婚退職制のように強要するのは違法ですが、自ら退職するのは構いません。しかし、「寿退社が当たり前だ」という誤解が蔓延する会社ほど、結婚すると会社に残りづらくなります。人生の選択は個々人の決断によるもので、強要すれば違法になってしまいます。

結婚してすぐに退職されてしまえば、企業としては採用コスト、教育コストが無駄になってしまうでしょう。このことから「女性」という人材への投資を怠ることが、結婚退職制という許されない差別に繋がるのです。

「就職差別への対応策」の解説

結婚し、退職を強要された時の対処法

結婚を理由にした差別は違法ですから、結婚退職制をはじめ、結婚して辞めざるをえないとき、強く抗議し、会社と戦うべきです。

結婚した女性が居づらい雰囲気をあえて作る職場も、違法の可能性が非常に高いです。「結婚したら居づらくなった」というなら、そのような会社の社長や上司、同僚の言動はセクハラに当たる可能性もあります。不当な処遇を受けてしまった際の争い方について理解しておいてください。

結婚が理由の退職強要に応じない

結婚したら「寿退社しないか」というように退職勧奨を受けることがありますが、辞めざるをえないと感じるなら、違法な退職強要です。それでもなお、被害を受けた女性のなかには、他の社員へのしわ寄せを後ろめたく思ったり、職場の空気を読んでしまったりして、泣き寝入りして自ら身を引いてしまう方がいます。

退職勧奨はあくまで、自主退職を促す程度に留まる限りにおいて許されるものであり、辞めることを強要するなら違法な退職強要です。また、自主退職を促すのだとしても、その理由が「結婚をしたから」という差別的な発想に基づくものである場合には許されません。

共働きの家庭や、仕事と育児を両立する人も増えており、後ろめたく思う必要はありません。

「退職勧奨の拒否」「退職勧奨の手口と対処法」の解説

結婚が解雇理由だと確認する

結婚退職制を超えて、結婚をしたら解雇されてしまうケースがあります。不当解雇を争うには、解雇理由を先に確認しておく必要があります。後から解雇理由を付け加えること自体は必ずしも違法ではなく、理由の確認をせずに争いを開始すると、「結婚を理由に解雇したわけではない」「以前から能力が不足していると指摘していた」などと反論を受けるおそれがあります。

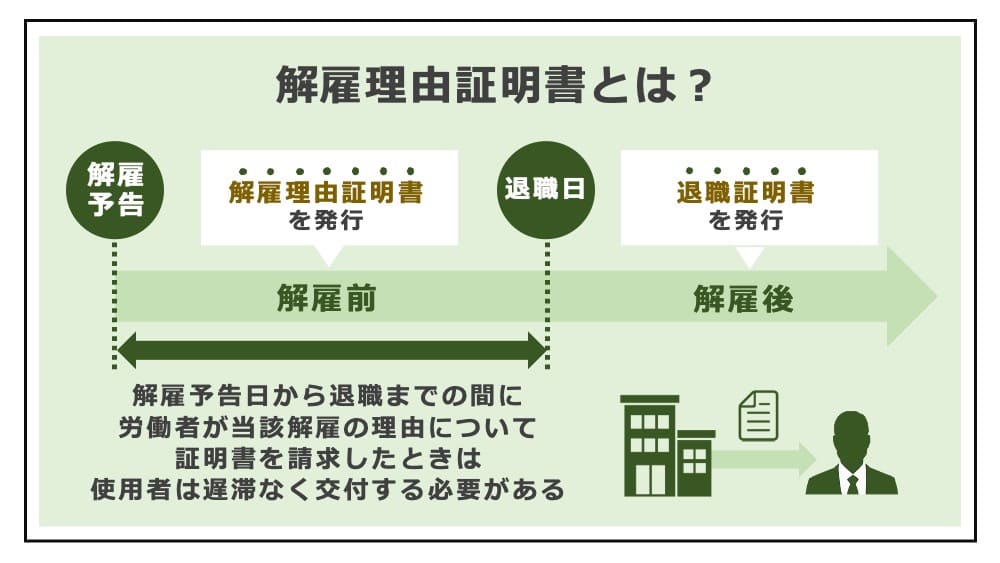

解雇されたら、不服を申し立てると共に、必ず解雇理由を確認しましょう。労働基準法22条は、解雇予告の後は、労働者が請求する場合には書面で解雇理由を示す義務を会社に課しており、この条文に基づいて解雇理由証明書を交付してもらうことができます。

「解雇理由証明書の請求方法」の解説

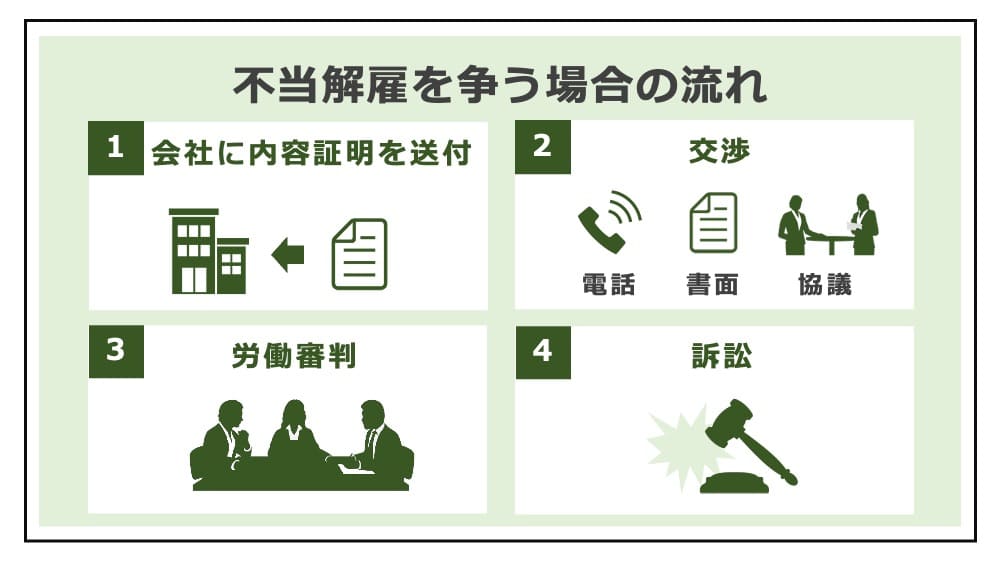

不当解雇だと主張する

不当な解雇であることが明らかになったら、強く異議を述べて争ってください。まずは、解雇の撤回を求めて争います。放置して長期間経過してしまうと、「解雇を黙認した」と評価されるおそれがあります。不当解雇を争う意思は、内容証明で通知することで証拠化しておきましょう。

ただ一方で、現代において結婚退職制を取るような時代錯誤の会社には、これ以上いたくないと考える方も多いでしょう。不当解雇を争うにしても、本音では会社に戻りたくはないとき、解雇を撤回して合意退職とした上で、解雇の解決金を受領する、いわゆる「解雇の金銭解決」を目指すこともできます。

「解雇が無効になる具体例と対応方法」の解説

まとめ

今回は、結婚退職制の意味と、その違法性、対処法について解説しました。

結婚や、その後の育児、出産は、人生において重大なイベントです。その重要性は、女性だけではなく、男性や、家族全員にとっても大切です。しかし、問題ある職場では、特に女性が犠牲になり、結婚によって大きな人生の岐路に立たされてしまいます。

古くから根強い男尊女卑の考え方ですが、現代にはそぐわない誤った発想です。結婚退職制は、憲法、男女雇用機会均等法に違反しており、違法な制度であることが明らかです。「結婚したこと」だけを理由に退職せざるを得なくなったなら、違法で間違いありません。

結婚したことで会社に居づらいとき、その処遇に疑問を持ったら、すぐ弁護士に相談ください。

- 結婚退職制は、男尊女卑から生まれた旧来の制度で、現在では違法

- 結婚退職制は、憲法における法の下の平等に反し、男女雇用機会均等法で禁止される

- 結婚を理由に退職を強要されるのは違法であり、辞める必要はない

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【セクハラの基本】

【セクハラ被害者の相談】

【セクハラ加害者の相談】

- セクハラ加害者の注意点

- セクハラ冤罪を疑われたら

- 同意があってもセクハラ?

- セクハラ加害者の責任

- セクハラの始末書の書き方

- セクハラの謝罪文の書き方

- 加害者の自宅待機命令

- 身に覚えのないセクハラ

- セクハラ加害者の退職勧奨

- セクハラで不当解雇されたら

- セクハラで懲戒解雇されたら

- セクハラの示談

【さまざまなセクハラのケース】