性別に言及する嫌がらせはジェンダーハラスメント(ジェンハラ)であり、違法です。その根底には、性別に関する固定観念や、誤った男女の役割意識があります。

ジェンダーハラスメントの例には「男のくせに頼りない」「女のくせに口うるさい」のように性別をとらえて「…のくせに」といった発言、「男だからもっと努力しろ」「女だからお茶を汲んでこい」のように性別をとらえて「…だから」と理由付けするものがありますが、いずれも不適切です。

古い慣習の根強い職場ほど、性別への固定観念が強く、こうした問題発言が起こります。ジェンダーハラスメントは「男」と「女」という単純な二分論で人を決めつけるもので、被害を受けると自尊心が深く傷つき、精神的苦痛を受けてしまいます。セクハラもまた広義にはジェンハラですが、「性的な」部分がなくても成立するのがジェンハラの特徴です。

今回は、ジェンダーハラスメントの意味と具体例、解決策について解説します。暴力を伴うような強度のパワハラと比べ、発言による嫌がらせは軽視されがちです。しかし、「男だから」「女だから」と日常的に言われ続けると、劣等感が増幅し、業務に支障が生じてしまいます。

- ジェンダーハラスメントは性に関する偏見、差別に基づいた嫌がらせであり、セクハラと共通する部分もあるが、異なる点もある

- ジェンダーハラスメントの対策は、他のハラスメントと共通するが、軽視されがちなので緊急性の高いときは弁護士への相談を優先する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

ジェンダーハラスメントとは

ジェンダーハラスメントの意味

ジェンダーハラスメントとは、性別に関する偏見や差別に基づくハラスメントを指します。セクハラやパワハラに並ぶハラスメント(嫌がらせ)の一種であり、ジェンハラと略されます。「男らしさ」「女らしさ」で職場の役割を決められるのがその典型例です。

労働者それぞれの個性は尊重されるべきですが、現実には職場では、業務に関係のない個性は捨象されます。そして、ジェンダーハラスメントともなると、一人ひとりの個性は全く無視され、「男」と「女」という分類のみで物事が判断されるに等しい状況となります。「男だから…」「女だから…」とか、逆に「男なのに…」「女なのに…」といったイメージです。

ジェンダーハラスメントは、職場の規模や職種にかかわらず起こりますが、古い慣習の残る企業ほど残り続けている傾向にあります。ジェンハラは、男女いずれも被害者になりうるため、社員の男女比によらず起こる問題ですし、同性同士で生じるケースもあります。

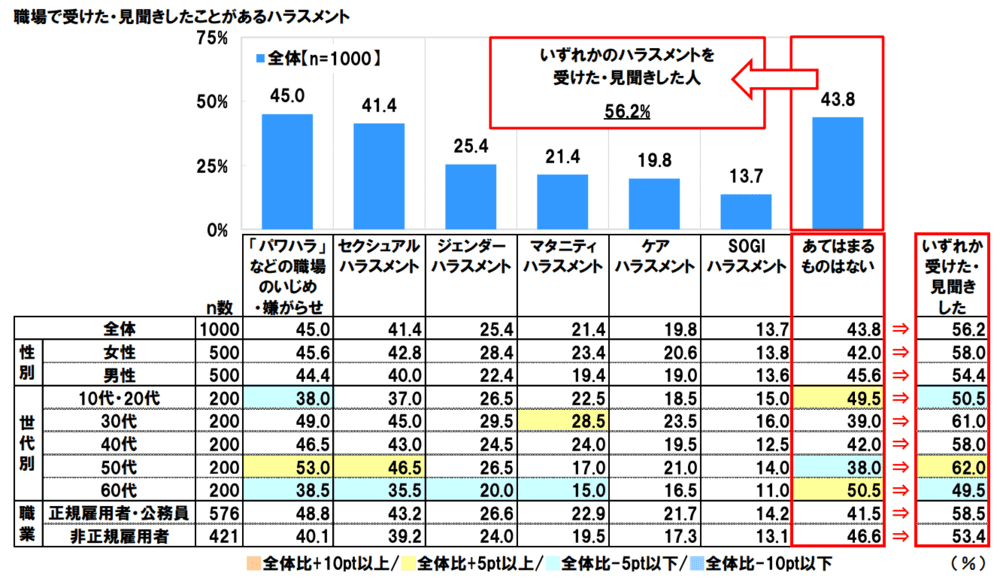

次の統計によれば、職場で受けた・見聞きしたことがあるハラスメントのうちで、パワハラやセクハラに次ぐ多さとなるのがジェンダーハラスメントです。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

ジェンダーハラスメントとセクハラの違い

ジェンダーハラスメントとセクハラは、どちらも「性」に関するハラスメントという点で共通しており、区別しづらい概念です。ジェンハラはセクハラの一形態として語られる場面もあります。あえて法的に分けるならば、以下の違いがあります。

まず、男女雇用機会均等法11条には、セクハラの定義があります。

男女雇用機会均等法11条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)

1. 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2. 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(……3項以下、略……)

男女雇用機会均等法(e-Gov法令検索)

そして、セクハラの定義に該当する行為について事業主は一定の対応を義務付けられています。一方、ジェンダーハラスメントは法律上の定義がなく、事業主のすべき措置も法的には定まっていません(とはいえ、企業がジェンハラを野放しにしてよいわけではありません。「性別に基づく差別」について労働基準法4条は「男女同一賃金の原則」を定め、男女雇用機会均等法5条・6条は「性別を理由とする差別の禁止」を定めています)。

労働基準法4条(男女同一賃金の原則)

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

男女雇用機会均等法5条

事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

男女雇用機会均等法6条

事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。

一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練

二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの

三 労働者の職種及び雇用形態の変更

四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

男女雇用機会均等法(e-Gov法令検索)

わかりやすく言うと、言動そのものが性的な意味を持つのが「セクハラ」、性別に関する思い込みや差別に基づく言動が「ジェンダーハラスメント」と整理できます。ただし、着眼点がそもそも異なるため、ジェンハラとセクハラには重複する部分が多くあります。つまり、セクハラでもあり、かつ、ジェンハラともなる違法行為が存在するのです。

そして、どのようなタイプに該当するにせよ、ハラスメントが違法であるのは当然です。そのため、違法な言動ならば、ジェンダーハラスメントかセクハラかを区別せずとも、不法行為(民法709条)に該当し、慰謝料その他の損害賠償請求をすることが可能です。

「セクハラの慰謝料の相場」の解説

職場におけるジェンダーハラスメントの具体例

次に、職場におけるジェンダーハラスメントの典型例を紹介します。ジェンハラは、次の3種類に分けることができます。

違法な行為の被害に遭っている疑いがあるとき、ジェンダーハラスメントの具体例を知ることでその行為がどのようなハラスメントなのかに気付くことができます。からかいや冗談半分で言われた発言も、ジェンハラに該当する危険もあります。具体例を踏まえ、被害を避けると共に、思いがけず加害者になってしまうリスクを回避しましょう。

「セクハラ発言になる言葉一覧」「パワハラにあたる言葉一覧」の解説

女性に対するジェンダーハラスメントの具体例

「女性」という性別は、歴史的にも虐げられており、偏見と差別の対象にされてきました。職場では特にそうであり、古くから男性社会が続いてきました。その結果、女性だけにお茶くみや掃除、コピー取りなどの雑用を任せるジェンダーハラスメントは、今なお残っています。つまり、女性という性別のみに着目して一定の役割を期待するケースです。

背景には「女性は男性に奉仕すべき」「女性は男性より仕事の能力がない」といった男尊女卑的で、根拠の乏しい価値観が隠れていますが、いずれも真実とはいえません。その一方で、女性に「慎ましさ」「おしとやかさ」といった望ましいとされる性格を求めるといった偏見もあります。

【「女だから…」の例】

- 飲み会で女性にお酌をさせる

- 女性社員に取引先の接待をさせる

- 女性の外見について指摘する

【「女なのに…」の例】

- 女性に重大なプロジェクトを任せない

- 「女なのにうるさい」と言われて会議の発言権がない

- 女性が活躍できず、管理職にもなれない

- 女性の外見を基準に評価したり差別したりする(ルッキズム)

人事評価がジェンダーハラスメントに当たる場合、将来の処遇に関わります。女性であるという理由だけで昇進や昇格を妨害されたり、男性よりも給料が低くされてしまったりして、経済的にも大きな不利益が生じます。

「不当な人事評価によるパワハラ」の解説

男性に対するジェンダーハラスメントの具体例

ジェンダーハラスメントは、男性も被害者となりうることを忘れてはなりません。「男性」という性別に対しても「男らしい行動が正しい」「力仕事は男の仕事」といった誤った固定観念があるので、男性という性別だけをとらえ特定の役割を期待するのもジェンハラの例です。

偏見に基づく差別的な言動

「男だから」「女だから」というニュアンスを感じる言葉は、ジェンダーハラスメントの可能性があります。より否定的に表現すれば「男のくせに」「女のくせに」ということ。一例は次の通りですが、他にも多くのジェンハラが横行しています。

【女性に対する発言の例】

- 「女にしては上出来だ」

- 「女に仕事はわからない」

- 「女ならつつましくしていろ」

- 「30過ぎたら賞味期限切れ」

- 「女は感情的だからビジネスに向いていない」

- 「女性なら化粧くらいしてください」

- 「ゲラゲラ笑うのは下品。もっと女らしく話して」

【男性に対する発言の例】

- 「結婚できないやつは男として半人前だ」

- 「酒が飲めないなんて男らしくない」

- 「男なら家庭より仕事を優先しろ」

- 「男性は細かい仕事や気配りが苦手でしょう」

- 「男なのに繊細で女々しいね」

- 「女子力高いね」

男女は本来平等のはずが、職場の男女差別は、残念ながら頻繁に起こっています。男女差別的な言動は、「片方の性別に対して」という点の問題だけでなく、対象が1人の個人に限定されていくと、職場いじめやモラハラの問題にも発展します。

発言による問題は、違法性に気付きづらいものです。少しでも違和感を覚えたら、まずは無料相談で弁護士のアドバイスを求めましょう。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

ジェンダーハラスメントを受けたときの対処法

パワハラやセクハラに比べ、未だ認知度の低いジェンダーハラスメント。劣悪な職場にいると偏見は当たり前になり、違和感を見過ごしがちです。

ジェンダーハラスメントは、セクハラやパワハラと同時に行われる例も多く、どこからがジェンハラか明確に区別し辛いこともあります。しかし、自身の被害を回避し、正当な権利を守るには、ハラスメントを受けたときの有効な対処法を知る必要があります。

ジェンハラへの不快感を示す

誰でも思い込みや先入観を抱いてしまうことはあります。このとき、他人を傷つけた自覚がなく、無意識、無関心な人もいます。

度を越した差別的な発言に対しては、不快感をしっかり表明し、相手に気づかせるべきです。感じた違和感を放置しては、ジェンダーハラスメントがエスカレートしてしまいます。

社内外の相談窓口を活用する

ジェンダーハラスメントの被害を受けたなら、自分ひとりでふさぎ込むのは止めましょう。ジェンハラの問題は、当事者同士の話し合いでは理解が深まらないことが多いです。

社内外の相談窓口を積極的に利用することで、心身の健康を保ちましょう。被害回復だけでなく、職場の文化を変え、全社の雰囲気を向上させるのにも繋がります。

社内の相談窓口としては、セクハラ、パワハラのために用意された相談先がよいでしょう。社内で解決しない問題は、労働基準監督署や弁護士といった社外の相談窓口への相談が適切です。労働基準監督署は、会社への指導、是正勧告が可能ですが、ジェンハラはセクハラ、パワハラに比べて軽度だと見られがちで、真摯に対応されないおそれがあります。緊急性や悪質性の高い事案は、弁護士への相談を優先してください。

慰謝料を請求する

ジェンダーハラスメントもまた、他のハラスメントと同様に違法です。そのため、不法行為(民法709条)として、被った精神的苦痛について加害者に慰謝料を請求できます。

また、使用者は労働者の安全に配慮する義務があるため、ジェンハラを防止しなかった会社に対しても、使用者責任もしくは安全配慮義務違反を理由として、損害賠償の請求が可能です。ただし、暴力を伴うパワハラ、強度のセクハラに比べると慰謝料の相場は低く評価される傾向にあります。

「安全配慮義務違反」の解説

ハラスメント問題に詳しい弁護士に相談する

ジェンダーハラスメントに苦しむ方は、ぜひ弁護士にご相談ください。そもそもジェンハラに該当するか、判断の難しい段階でも相談可能です。

軽度のうちに弁護士名義でハラスメントの中止を要求すれば、簡単に解決に至るケースもあります。弁護士に依頼すれば、加害者や会社との交渉を、窓口となって代わりに行ってもらえます。

「労働問題の種類と解決策」の解説

ジェンダーハラスメントの加害者にならないための注意点

悪気なくジェンダーハラスメントの加害者とならないよう、回避する方法を解説します。

無意識に有する偏見や差別は、これまでの人生経験によって形成されます。そのため、他人を色眼鏡で見てしまうことを避けるのは非常に難しく、よく意識しなければ止められません。

性差に対する偏見を理解する

ジェンダーハラスメントが生じる主な理由に、偏見や性差別があります。

本来、個性は多様なものです。男女という性別とは一見矛盾する性格を持つ人がいるのも当然のこと。そのため、性別のみでその人の特性を捉えるのには、そもそも無理があります。ジェンダーハラスメントを避けるには、まず、性差に対する偏見を理解することです。

どのような誤った偏見が横行しているのかを知って、間違った考え方から距離をとれば、客観的に考えることができるようになります。

思っても口にしない

たとえ自分の経験上、「男だから」「女だから」という理由づけが腑に落ちるとしても、思っても口にしないほうがよいでしょう。

人生経験は様々なので、たまたま、性別が理由となって一定の結果が起こることはあります。また、統計上、男性の持ちやすい性格、女性の持ちやすい性格というものもあるでしょう。しかし、そのような個人の価値観を押し付けると、ハラスメントになってしまいます。

考えがすぐには変えられない場合も、発言で相手が傷つかないか、一呼吸置いて検討してください。

「セクハラ加害者側の対応」の解説

ジェンダーハラスメントに関する裁判例

最後に、ジェンダーハラスメントについて判断した裁判例を紹介します。

なお、どのような種類のハラスメントに位置づけられるかは、裁判例では大きな問題とはなりません。ジェンダーハラスメントといえるかどうかによらず違法な嫌がらせは許されません。裁判で争った場合、慰謝料請求が認められるかどうかは、「不法行為(民法709条)に該当するかどうか」が重要な争点となります。

掃除やお茶汲みに協力しなかった女性社員が、勤務態度不良を理由に解雇された事案。

裁判所は、掃除やお茶汲みは「雇用契約上の業務ではなくして、単に慣例またはサービスによる業務にすぎないものであったというべき」であり、「自発的にこれらの業務を行わなかったとしても、更に業務命令を発してまで実行させるべきものであったとは解しえない」と判断し、ストライキに参加した点を考慮しても解雇事由に該当せず、解雇は無効であると判断した。

お茶入れを拒否した女性社員の懲戒解雇が争われた事案。

社会福祉事業に協力する方への礼儀として、手の空いた職員がお茶を出すことになっていたが、当該女性社員は非協力的で、来訪者にお茶を出そうとしなかった。

裁判所は、懲戒事由とされた残りの点も含め「いずれも事案軽微であり、また、これらを総合しても原告を直ちに排除するのもやむを得ないほどの事由があったものとはいえない」と判断し、懲戒解雇に相当性がないため権利濫用により無効と認めた。

「裁判で勝つ方法」の解説

まとめ

今回は、ジェンダーハラスメントの基礎知識と対処法について解説しました。

ジェンダーハラスメントは、男女という性別の違いにあえて着目することによって行われる嫌がらせです。女性だけに雑用を強いるなどの男尊女卑のステレオタイプの例が多いですが、一方で、男らしさを求めるなど男性に対する嫌がらせとなる場面もまた、ジェンハラに該当します。生まれ持った性別を自分で変えることはできないので、深刻な差別といってよいでしょう。

本来、大切なのは「男らしさ」や「女らしさ」ではなく「あなたらしさ」。ですが、人材を大切にしない職場は個性を尊重しません。利益を追求しすぎた結果、労働者の個性は奪われ、ハラスメントが起こります。「男女」というわかりやすい分類に過度に言及され、嫌な思いをしたなら違法なジェンハラの可能性があります。

ジェンダーハラスメントの対策をよく理解して、お悩みの際はぜひ弁護士に相談ください。

- ジェンダーハラスメントは性に関する偏見、差別に基づいた嫌がらせであり、セクハラと共通する部分もあるが、異なる点もある

- ジェンダーハラスメントの対策は、他のハラスメントと共通するが、軽視されがちなので緊急性の高いときは弁護士への相談を優先する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【セクハラの基本】

【セクハラ被害者の相談】

【セクハラ加害者の相談】

- セクハラ加害者の注意点

- セクハラ冤罪を疑われたら

- 同意があってもセクハラ?

- セクハラ加害者の責任

- セクハラの始末書の書き方

- セクハラの謝罪文の書き方

- セクハラ加害者の自宅待機命令

- 身に覚えのないセクハラで懲戒処分

- セクハラ加害者の退職勧奨

- セクハラで不当解雇されたときの対応

- セクハラで懲戒解雇されたときの対応

- セクハラの示談

【さまざまなセクハラのケース】