「残業は禁止だ」「残業はするな」と会社に命じられるケースがあります。いわゆる「残業禁止命令」という手法であり、「できるだけ残業代を払いたくない」と考える会社がよく講じます。

しかし、残業禁止命令は違法なケースがあります。命令後、全く残業が生じていないなら良いですが、実際は残業禁止命令をされたのに一定の残業が存在するケースもあります。「残業禁止だ」と命じるだけで正しい労務管理をせず、残業を放置する会社には問題があります。

相談者

相談者残業禁止といいながら仕事が多すぎる…

相談者

相談者残業禁止だと収入が減り生活できない…

「禁止」のはずの残業が実際にはあるなら、労働者は残業代請求が可能です。「表」はホワイト企業を装いながら、「裏」では残業代を払いたくないだけの命令に従う必要はありません。禁止された残業を労働者が自ら進んで行い、残業代を受け取れないと違法なサービス残業になってしまいます。

今回は、残業禁止命令の違法性と、残業禁止の会社でも残業代を請求する方法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 残業禁止命令は業務命令の一種であり、正当に命じられたなら従う必要がある

- 残業禁止でありながら、残業が必須な仕事量・期限・ノルマがあるのは違法

- 残業禁止が違法なとき、サービス残業をするのではなく、残業代請求するのが大切

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

残業禁止命令とは

残業禁止命令とは、その名の通り、会社が労働者に対して残業をしないよう命じる行為です。

残業命令が、労働契約に基づいてされる業務命令なように、残業禁止命令もまた業務命令の一種です。使用者は、労働契約に基づいて業務命令権を有するので、命令が適切ならば労働者には従う義務があります。残業禁止命令が適切になされると「残業禁止」がルールとなり、労働者は始業時刻に出社し、定時に帰宅することになります。残業そのものが存在しないのですから、当然ながら残業代は受け取れません。

しかし、残業禁止と命じながら、実際は時間外労働をさせたり、休日労働をさせたりといった会社もあります。このようなケースは、労働者が正当な残業代を請求しても、会社は「残業は禁止であると命じたはずだ」「禁止される残業を勝手にした」「自発的なもので、残業ではない」などと反論し、残業代の支払いを拒絶します。その結果、サービス残業を強要されてしまいます。

なお、自発的にした労働であることを理由に「労働時間」とは扱わず、残業代を払わないという会社の反論は正しくありません。

労働時間は、使用者の指揮命令下に置かれた時間であり、これには明示的に労働を命じられた場合だけでなく、労働を黙認されていた場合を含むからです。

「労働時間の定義」の解説

残業禁止命令が違法となるケース

次に、残業禁止命令が違法となるケースについて解説します。

たとえ残業を禁止しても、実際には残業があるならば残業代を払うべきです。残業を放置しながら、「残業禁止と言ったから」という理由だけで残業代を払わない会社の扱いは、労働基準法違反の未払いが生じており、違法です。

残業が黙認されているケース

残業が黙認されている状態なら、結局「残業禁止」は実態と反しているわけです。残業代を請求できるかどうかは「形式上、残業が禁止されているかどうか」で判断されるのではなく、「実際に、残業している実態があるかどうか」で判断すべきだからです。

残業禁止といいながら、実際には居残り作業が続いていれば、残業代の支払義務が生じます。それなのに残業代を払わなければ、違法なサービス残業であり、労働基準法違反は明らかです。

「サービス残業の黙認の違法性」の解説

黙示の残業命令があるケース

残業禁止とする一方で、残業するよう指示があるケースがあります。明示的に指示される場合はもちろんのこと、黙示的に指示される場合も含みます。黙示に残業するよう指示されていたと評価できるのは、例えば次のような場合です。

- 残業しなければ終わらない仕事量がある

- 残業しなければ間に合わない期限がある

- 残業しなければこなせないノルマを課されている

- 早く帰ると怒られる社風や職場の雰囲気

- 上司より先に帰ると評価が下がる

これらはいずれも、本来なら、企業の労務管理を正しく行えば、防げることです。労働時間の把握すら満足にせず、ただ残業を禁止だと命じただけでは、残業代を払わなくてよい理由にはなりません。労働者だけに陰で無理をさせるような残業禁止命令は、違法の疑いが非常に強いのです。

「仕事が終わらないときの対応」の解説

残業禁止では終わらない仕事量

どうしても仕事を終わらせなければならないとき、残業はやむを得ないケースもあります。残業禁止といいながら、残業しなければ終わらないほどの業務を指示するとき、その残業は会社の指示があったといえるケースがほとんどです。

どうしても残業せざるを得ない状況を会社が回避しようとしないなら、残業代請求できます。やむを得ない理由で行った残業は、「残業禁止命令に反して違法」ともなりません。残業禁止では終わらない業務なのに残業代が出なければ、むしろ会社側に違法があります。

「違法な残業命令の拒否」の解説

残業禁止が違法なら残業代を請求できる

残業禁止命令をされても、徹底されていなかったり実態に合っていなかったりするケースは違法です。そして、残業禁止が違法なら、残業代を請求することができます。つまり、前章に解説した「残業禁止命令が違法となるケース」では残業代がもらえます。

このとき、表向きの建前である「残業禁止」と、実際の本音である「残業が存在していること」との間に矛盾が生じています。本来、残業が禁止なら、社内で残業する労働者は注意指導し、残業を抑止するよう努めなければなりません。残っている社員を見つけたら「残業せず早く帰宅せよ」と注意すべきで、それでもなお残業を続けるなら懲戒処分など厳しい制裁を下すべき場面もあります。

労働者が自発的に残業するのに任せて、「無償奉仕」に喜んでいるような会社の思惑は、悪質だと言わざるを得ません。

また、明らかに残業が必要な業務命令をするのも、黙示の残業命令です。通常の能力では時間内に終わらない量や、差し迫った期限を指示すれば、残業せざるを得なくなります。残業が必須なのが明らかな命令をしながら、「残業は禁止」というのは矛盾します。

労働者としては、目の前に仕事があれば「残業は禁止だから」といって放棄したり、期限を遵守しなかったりするわけにもいきません。

こういった対抗手段を取ると、会社から「能力不足」と評価されたり、注意指導や懲戒処分を受けたり、顧客からクレームを言われたりといった不都合があるからです。その結果、実際の現場では、こっそりと残業し、残業代はあきらめるしかないでしょうから、このように労働者にしわ寄せのいくやり方は、違法性が非常に強いのです。

「残業代が出ないなら帰ってよいか」の解説

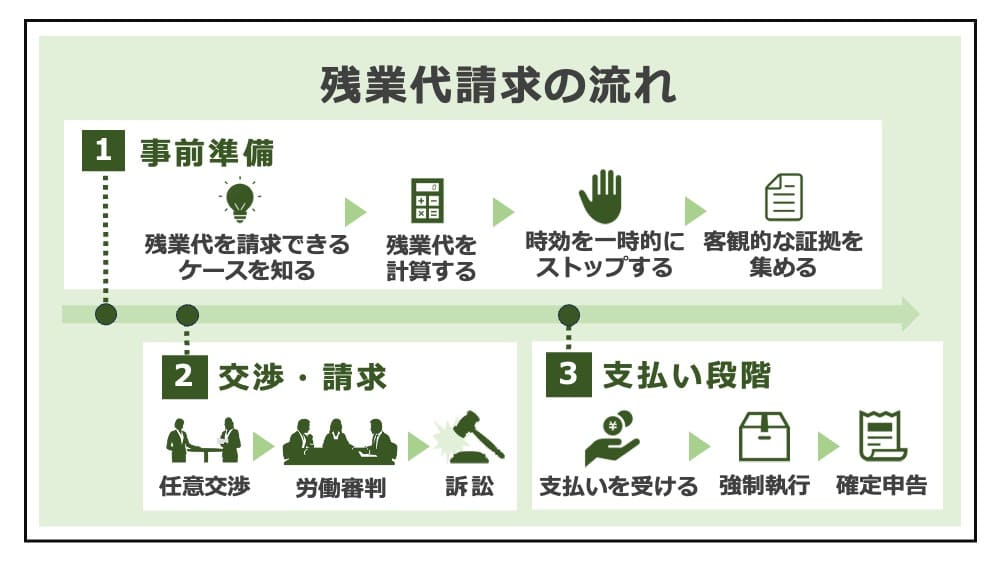

残業禁止の会社に残業代を請求する方法

次に、残業禁止の会社における残業代請求について、その方法と注意点を解説します。

残業が形式的に禁止されただけなら、残業代は払われる可能性が高いです。労働者保護のための残業代が、会社の対策によって無くすことのできるケースは例外的。労働者としては、会社の配慮なくやむを得ずした残業については、残業禁止であっても残業代を請求すべきです。

残業が禁止されている会社では、建前上「残業」はないことになっていますから、残業時間の証拠など用意されていません。例えば、タイムカードの定時打刻が指示されるなどして、残業した証拠は隠蔽されてしまいます。

このとき、実際にはどれだけ残業したか(例えば、タイムカードを打刻後にどれだけ働いたかなど)は、労働者が証拠を集めて立証する必要があります。

「残業の証拠」の解説

残業代は、労働基準法にしたがって計算します。このとき、残業禁止だったとしても、計算方法は通常のケースと同じです。残業禁止であったとしても、実際に労働した時間を合計して「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えた時間が、残業となります。

あわせて、休日労働や深夜労働の残業代についても算出しておきましょう。

「残業代の計算方法」の解説

残業代を会社に請求する第一歩は、内容証明で請求書を送付する方法です。

内容証明で通知すれば、請求した事実を証拠に残し、労働審判や訴訟といった裁判手続きにおいても証拠として活用できます。

「残業代の請求書の書き方」の解説

残業禁止だという反論で残業代を払わない会社だと、交渉では解決できないおそれもあります。労働審判では、労働審判委員会が、法的に正しい立場から、判断をしてくれます。

最後に、交渉、労働審判いずれでも納得いく解決ができないときは、訴訟を利用します。訴訟では、労働審判よりも時間をかけて綿密な審理がなされ、残業禁止命令が適切に運用されていたかどうかについて、証人尋問(同僚の証言など)を使って証明できます。

残業禁止命令により残業代請求できないケースもある

残業禁止命令によって、残業代がもらえなくなってしまうケースもあります。ただし、あくまでも、正しい労務管理を徹底している企業で、例外的に起こり得るものだと考えるべきです。

正しく労務管理を行い、残業禁止を徹底していれば、残業代は発生しません。ただ、このようなホワイト企業なら、残業代がもらえなくても給料が十分にもらえていたり、ワークライフバランスが整っていたり福利厚生が十分だったりと、労働者にとって不満はない待遇のはずです。

残業禁止命令が徹底された場合

残業禁止命令が徹底されているなら、残業代は生じません。

ただ、残業禁止といいながら、実際には運用が徹底されておらず残業している社員がいるなら不適切です。正しい運用のためには、会社がルールを徹底することはもちろん、現場で運用する管理職や上司などの責任者を教育、指導し、強制のないようにするところまでが、企業側の責任です。

「ブラック上司の特徴と対策」の解説

代替措置がある場合

残業禁止なのにどうしても残業せざるを得ないなら残業代請求が可能。しかし、会社の十分な配慮によって「残業せざるを得ない」という状況までは追い込まれていないのに残業したなら、自主的な労働というしかありません。この場合、残業禁止命令によって残業代は発生しません。

会社による適切な配慮には、例えば次のものがあります。

- 終業時刻になったら管理職に業務を引き継ぐよう指示された

- 仕事に優先順位をつけ、本日中に終わらせる必要はないと指示した

- 多忙そうなので取引先と交渉して期限を延長してもらった

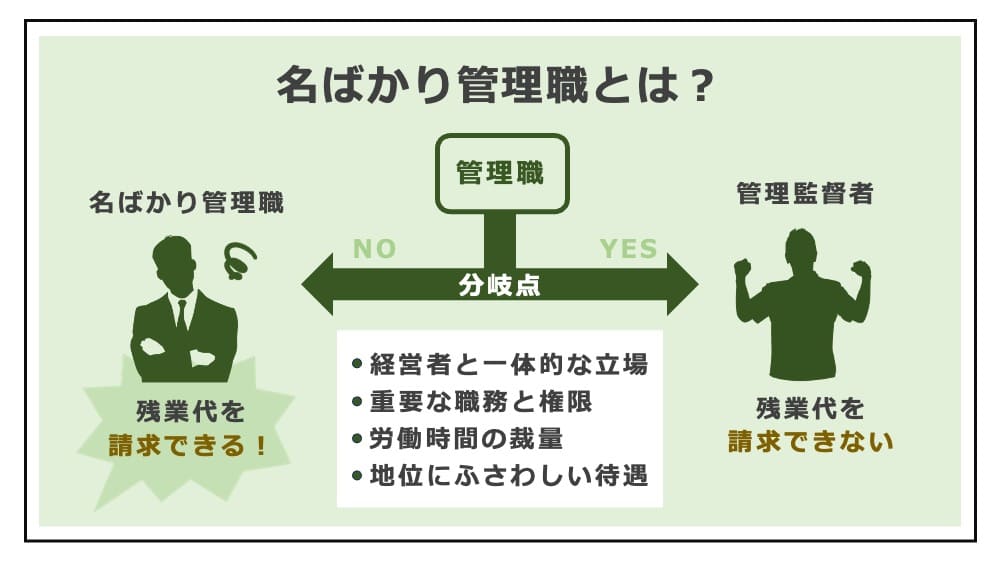

なお、このような会社の配慮が行き過ぎると、今度は管理職にしわ寄せが来ます。「管理職は残業代がないから」という理由で、大変な仕事を管理職に押し付けようとするのも、違法の疑いがあります。そして、会社が管理職扱いしていても、「管理監督者」(労働基準法41条2号)の要件を満たさないなら「名ばかり管理職」であり、残業代が請求できます。また、管理職でも深夜残業については残業代を請求できます。

「管理職と管理監督者の違い」「名ばかり管理職」の解説

注意指導を何度もされた場合

残業禁止命令を徹底するには、命令違反の社員に対して注意指導を徹底する必要があります。残業を黙認して働かせながら、「残業禁止なので残業代は払わない」といういいとこどりは許されません。

会社が、残業を繰り返す社員に、残業をやめて帰宅するよう繰り返し注意指導していたことが、きちんと記録化されていたときは、残業代請求が認められないおそれがあります。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

残業禁止命令についての注意点

最後に、残業禁止命令について労働者側が注意すべき点を解説します。

残業禁止命令の法律問題は、残業代という重要な権利に影響するばかりでなく、労働時間その他の労働者の生活にも密接な関連があります。

禁止された残業をすると業務命令違反か

残業禁止命令は、業務命令の一種。そのため、従わなければ業務命令違反となるのが基本です。社内のルールや就業規則はもちろん、社長や上司の指示で禁止されれば、残業してはなりません。不要な残業をするのは、残業代という経済的なダメージを会社に与えます。

しかし、本解説の通り、残業禁止といいながら実態としては残業がある会社もあります。労働者として悪意あって違反したのではないなら、業務命令違反の責任まではありません。

例えば、「残業しなくても十分終わる仕事量なのに、あえてダラダラと仕事して残業し、不必要に会社に残り続ける」といった悪質なケースでもない限り、労働者に責任はないといってよいでしょう。

残業許可制でも、悪用されれば違法

残業を削減しようとする会社のなかには、一律の禁止ではなく「残業許可制」を利用するケースも。このとき、会社の定めた手続きに従って許可を得なければ、残業ができません。ということは、許可を得ずに残業しても、残業代はもらえないということです。

しかし、残業許可制でも、残業禁止と同様、形式ではなくて実態が重要。許可のない残業が日常的に続き、会社も把握しているなら黙示の残業命令ありといえます。残業許可制が有効となるには、労働者に周知徹底され、許可の手続きが整備されている必要があります。

「残業代請求に強い弁護士に無料相談する方法」の解説

まとめ

今回は、残業禁止をめぐる法律問題について解説しました。

残業代は、労働者にとって非常に大切な権利です。そのため、法律知識を理解することで、未払いが生じていたら必ず気付き、残業代請求をしなければなりません。

残業禁止命令がされていても、やむを得ず発生した残業には、残業代が払われるべきです。残業禁止命令を理由にして残業代を払わないなら、使用者は、できるだけ残業代が発生しないよう労務管理の努力をすべきです。労働者への正しい配慮なしに、残業禁止命令のみを理由にして残業代の支払いを拒否するのはブラック企業の手口であり、騙されてはいけません。

残業禁止命令の扱いに悩む労働者は、適切な対処法についてぜひ弁護士に相談ください。

- 残業禁止命令は業務命令の一種であり、正当に命じられたなら従う必要がある

- 残業禁止でありながら、残業が必須な仕事量・期限・ノルマがあるのは違法

- 残業禁止が違法なとき、サービス残業をするのではなく、残業代請求するのが大切

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【残業代とは】

【労働時間とは】

【残業の証拠】

【残業代の相談窓口】

【残業代請求の方法】