様々な理由でされる解雇のなかでも、「協調性がない」という理由で解雇されるケースがあります。しかし、「協調性」という労働者の「性格」を理由にした解雇は、違法の可能性が高いです。というのも、協調性がないことを理由に解雇を許せば、会社の恣意的な判断を容易にしてしまい、客観性を損なうおそれがあるからです。

理由を聞いても具体的でなく、「協調性がない」の一点張りのとき、解雇の正当性は疑わしいと考えるべきです。会社による一方的で恣意的な評価ほど、「協調性」という抽象的な言葉でまとめられやすいですが、具体的な言動に言及がない限り、泣き寝入りをする必要はありません。

今回は、協調性がないことを理由にした解雇について、不当解雇になるケースとその場合の対処法を、労働問題に強い弁護士が解説します。

協調性がないとはどういうこと?

そもそも協調性は、他の人と力を合わせたり、助け合ったりしていく人の傾向や性格のこと。したがって「協調性がない」とは、人と力を合わせ、助け合う性質に欠けていることを意味します。

職場で「協調性がない」ことが問題になるのは、次の例です。

【周囲とのコミュニケーションが難しいタイプ】

- 会社組織に溶け込めない

- 周囲と協力して調和を保つのが難しい

- 斜に構え、他者に批判的な態度をとる

【消極的・否定的なタイプ】

- 優柔不断で意思決定を進められない

- プロジェクトに積極的に協力できない

- 同僚と円滑なコミュニケーションをとれない

「協調性がない」ということに法律上の定義はありません。その人の本来持ち合わせた性格に起因する場合のほか、自己中心的な問題行動、他人の意見や感情を尊重しない態度といった外面的な行為から見て取れる場合に、他者から「協調性がない」という評価を受けるおそれがあります。

まずは、協調性がないと言われる人の特徴と、それが労働問題に直結する場面について解説します。

協調性がないと言われやすい人の特徴

協調性のなさというのは、性格や言動、態度から生じる他人の評価だと解説しました。

一方で、周囲から「協調性がない」と言われやすい人には、次の特徴があります。

- 自分の意見や価値観に固執している

- 他人の意見を受け入れられない

- 聞くことより話すことが多く、共感性がない

- チームの利益よりも個人の成果を優先する

- 共同作業が苦手である

- 社会経験が少なく他人との感情的なつながりを作れない

- 柔軟性に欠け、変化に適応できない

こうした特徴がある場合、周囲から「協調性がない」と評価され、職場での信用を失う危険があります。些細なことでも、トラブルになる前に改善策を講じておきましょう。

協調性がないことで起こる労働問題

協調性の欠如は、程度がひどいと、単なる性格の問題だと片付けることはできません。業務遂行に支障が生じる事態となれば、労働問題に発展し、法的にも問題視されます。

協調性がないことで生じる労働問題には以下の例があります。

- プロジェクトが遅延する

- メンバー間の対立が生じて意見を集約できない

- 職場の人間関係が悪化して他人にストレスを与える

- 生産性が低下する

- 働き辛さを感じた優秀な従業員が離職する

「協調性がない」という不合理な指摘を受けることがパワハラに該当したり、協調性の欠如を補うためのサービス残業を強要され長時間労働に発展したりと、多くの労働問題に繋がるリスクも。そして、協調性の欠如が法律問題に発展する最たる例が、今回解説する「協調性がないことを理由にした解雇」です。

「労働問題の種類と解決方法」の解説

協調性がないという理由による解雇は違法の可能性が高い

結論として、協調性がないことを理由にした解雇は、違法の可能性が高いです。

具体的には、労働契約法16条の違反となるからです。

労働契約法16条(解雇)

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

労働契約法(e-Gov法令検索)

同条によれば、①客観的に合理的な理由を欠き、②社会通念上相当でない解雇は、権利濫用であり無効です。そのため、「協調性がないこと」を理由とした解雇が違法か、適法かを判断するには、次の2点を検討すべきです。

- 「協調性の欠如」が解雇をする客観的に合理的な理由になるか

- 「協調性の欠如」の程度が、解雇をするのに社会通念上相当といえるか

そして、以下の事情からして、「協調性がない」という解雇理由は不適切であるといえるケースが非常に多いです。

したがって「協調性がない」という理由の一点張りで、どれほど求めてもそれ以上に具体的な解雇理由を明らかにしてもらえない場合、不当解雇を強く疑うべきです。

なお、協調性がないことを理由にする場合、解雇の種類のなかでも「普通解雇」が選択されます。普通解雇は、会社の経営面などの理由による整理解雇、企業秩序違反への制裁である懲戒解雇とは異なり、協調性の不足のように、労使の信頼関係が破壊されたことによって行われる解雇です。

協調性は労働者の性格の問題である

協調性というのは、相当重度でない限り、労働者の性格の問題に過ぎません。

常識の範囲内で「奥手だ」「人前で話すのが苦手だ」「友人が少ない」「イライラして喧嘩してしまった」といった程度では、解雇をするに足る理由とは到底なりません。

人の性格は生来のもので、容易には変えられません。常識的な範囲にとどまる限り、その責任を追及したり、マイナス評価の理由としたりするのは不適切です。勤務態度や非違行為のように、注意があれば改善できる問題点とは全く異なります。横領や情報漏洩などのように悪質さが明らかで速やかに解雇すべき場面とも区別すべきです。

「勤務態度を理由とした解雇」の解説

協調性の欠如は改善可能である

協調性に多少なりとも問題ある場合も、多くは、教育や指導によって改善可能です。指導を尽くしても改善の余地がないときに初めて解雇できるのです。使用者には雇用を維持するよう努力する義務があるので、軽微な問題ではクビにはできません。

協調性がないことを理由とした解雇の有効性が争われた事案でも、次のような「改善の機会」を与えたかどうかが重視されます。

- 周囲の社員へのヒアリング

- 上司からの注意指導

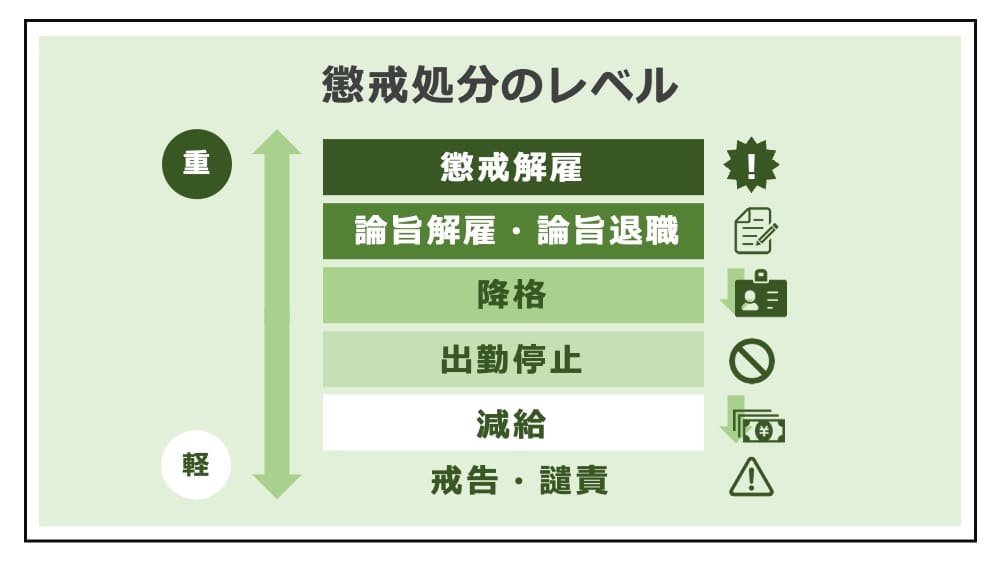

- 懲戒処分の実施

- 適性に合った業務への配転

- 相性の悪い社員からの隔離

- 評価に反映して改善を求める

協調性に関する問題がごく一時的なものだったり、特定の個人と仲が悪いだけだったりするとき、解雇するに足る理由とはいえません。その人以外の周囲にこそ協調性の問題がある場合もあります。注意指導をしたり環境を変えたりして改善できたなら、解雇は適切でなく、違法な不当解雇といって差し支えありません。

「正当な解雇理由」の解説

不公平かつ恣意的な判断を生みやすい

協調性の欠如を理由とした解雇は、そのプロセスに透明性がなかったり、他の社員との公平性が欠如していたり、解雇前に反論を聞いていなかったりといった誤った手続きで進められがちです。しかし、そのような解雇は違法であり、無効だと判断されます。

他の社員と比べて差別的な扱いをしたり、一貫性がなかったりするときほど、「協調性」という曖昧な解雇理由で説明されやすいです。社長や上司の好き嫌いの感情が「協調性」という性質に関する責任追及の言葉に置き換わって現れるのです。

しかし、「協調性がない」という評価そのものが、人の見方や価値観によって変わる可能性が大いにあります。よほど悪質な場合でもない限り、会社の恣意的な判断だと言わざるを得ません。それなのに「解雇」という労働者にとって不利益の大きい処分をするのは、重きに失し、社会通念上の相当性が否定される場合が多いのだといえます。

「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

協調性の欠如を理由にした解雇の有効性が争われた裁判例

実際に、協調性を理由にした解雇の有効性が争われた裁判例に、以下の事例があります。

解雇を有効と判断した裁判例、違法な不当解雇であると判断した裁判例の双方を紹介します。裁判所の判断要素となった事情について、自身のケースにあてはめる際の参考にしてください。

言動が、取引先に不快感を与えることがあったとして解雇された事案。

解雇を予定していると警告していないどころか、協調性に問題がある旨を指摘した程度に留まり、注意指導してもなお解消されない状態とはいえないこと、取引先を失うほどの業務上の支障は生じていないこと、解雇よりも軽い処分といった他の手段を検討していないことなどから、確かに協調性は欠如しているとしながら、解雇は無効であると判断した。

職場における高圧的、攻撃的な態度を理由に解雇された事案。

複数回にわたって注意(面談、譴責処分など)を行ったにもかかわらず改善が見られなかったこと、職種や配置転換によっては問題が解決するとは考え難いことなどの理由から、裁判所は解雇を有効なものと判断した。

「労働者が裁判で勝つ方法」の解説

協調性がないという理由で解雇をする前に会社がすべき適切な対応

使用者が、解雇前に踏むべきステップについても解説します。「協調性がない」という理由で解雇する場合、指導や配置転換といった措置によって問題改善を図ることが求められます。

適切な措置なく進めた解雇は、違法となる可能性が高く、不当な解雇として争うことができます。労働者の立場でも、解雇を争う前の準備として、会社が講じるべき措置がどのようなものかをよく理解すべきです。

なお、企業が正しい労務管理を徹底するには、顧問弁護士のアドバイスも欠かせません。

上司や同僚へのヒアリング

協調性がないことで起こる労働問題は、つまりは周囲との関係性のトラブルです。そのため、特定の社員の協調性が問題となるとき、客観的な事実を把握すべく社内のヒアリングを実施します。

複数人に事情聴取をすれば、協調性を問題視する考えが、その人を嫌う一部の人の偏見に基づくものである可能性を排除し、客観視できます。ヒアリング結果をもとに具体的な改善策を提案することも、解雇に進む前に会社がすべき重要な施策です。

「懲戒解雇の手続きの流れ」の解説

注意指導の実施

改善が見られない、反省の色がない場合は、注意指導をします。

性格的な問題について、当人に問題意識を持たせることが目的です。協調性が性格の問題だとしても、行き過ぎると人に迷惑をかけるのは間違いありません。自身の性格面に、組織で働くのに支障となる問題があると自覚させるのが重要です。

協調性に点数など付けられず、定量的な評価は難しいもの。具体的な言動について指摘し、日時や指導内容を記録することで客観性を担保できます。

このような指導のプロセスは、会社にとって重要なだけでなく、労働者にとっても自身の問題点に気付き、解雇を避けるのにとても大切です。

適正な業務への配置転換

指導しても改善が見られない場合、次に、配置転換を検討します。

一見すると協調性に問題があっても、実は、職場環境や業務、社内の地位や役割がその人に合っていないのが原因のこともあります。新しい環境に身を置けば改善される可能性があるのです。配置転換の後も、新しい環境への順応をサポートするトレーニングや指導、歓迎会の実施といった協調性を補う工夫も肝要です。積極的なサポートなく新たな環境に放り込めば、協調性の十分な社員でさえうまく溶け込めず、メンタルヘルスの不調を起こすなど、かえって新たな労働問題が生じます。

「違法な異動命令を拒否する方法」の解説

部署異動や相性の悪い社員からの隔離

協調性の欠如の主な原因が、部署の人間関係にあるケースもあります。

この場合に、部署異動や、相性の悪い社員からの隔離が必要です。相性の合わない社員との直接的な接触を避け、物理的に距離を取ることが人間関係の問題の解決になります。転勤を伴う大げさな変動でなくとも、フロアや部屋を分けるだけでも効果を見込めます。

職場の人間関係の問題は、問題点を指摘された当事者だけでなく、周囲の社員の働き方にも悪影響を及ぼすため、会社として正しい対応が求められます。問題社員扱いされている社員の協調性がないのではなく、むしろ上司のパワハラだったというケースもあります。

「パワハラの相談窓口」の解説

評価に反映して改善を求める

協調性がないことを人事評価に反映し、改善を求める方法もあります。

多くの会社は定期的な人事評価を実施しています。「評価」には定量的な項目だけでなく、定性的なものも含んでおり、周囲との協調性を定性的に評価して問題点を指摘することが、改善を求める有効な手段の1つです。

ただ、この場合も、評価項目が抽象的なままで、具体的に目標を設定されていないと、不当な評価に繋がります。行動目標を設定して達成の有無を確認したり、定期的な見直しをしたりといった会社のサポートがあるかどうかも確認してください。

「不当な人事評価」の解説

退職勧奨により退職を促す

以上の方法をもっても改善が見られないとき、会社が自主的な退職を促す「退職勧奨」を実施することもあります。退職勧奨は、あくまで社員の意思による退職を促すもので、解雇とは異なります。しかし実際は、強い勧奨によって辞めざるを得なくなる方もいます。

退職勧奨が度を超える場合、退職の「強要」と捉えられ、違法となる可能性があります。協調性のなさを理由に納得のいかない退職勧奨を受けたなら、速やかに拒否するのが原則的な対応となります。

「退職勧奨されたときの対応」の解説

協調性の欠如を理由に不当解雇された場合の対処法

最後に、協調性の欠如を理由に、会社から不当解雇された場合の対処法について解説します。

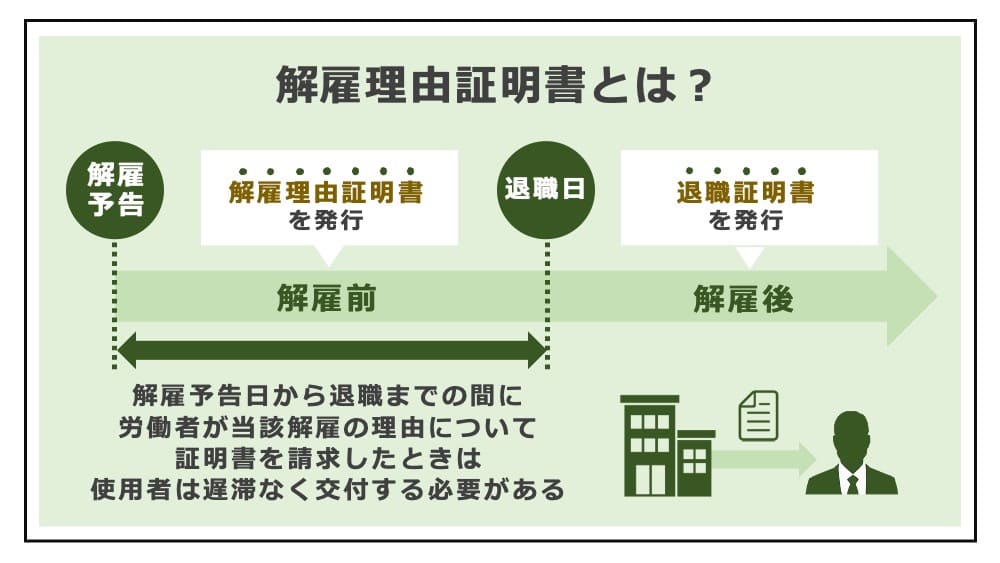

解雇理由証明書を確認する

協調性の不足を理由とした解雇が不当だと感じたら、まずは解雇通知書や解雇理由証明書といった書類を会社に請求し、解雇理由を確認します。使用者には、労働者から要求があった場合、解雇の理由を記した書面を作成し、交付する義務が課されます(労働基準法22条)。書面が届かない場合は、早急に交付するよう強く求めてください。

解雇理由は具体的に示さなければなりません。協調性がないことを理由にした解雇の場合にも、単に「協調性が欠如していた」と書くだけであったり、就業規則の該当条項を記載したりするだけでは足りません。その理由を裏付ける具体的なエピソードを、日時や言動の内容を特定して記載する必要があります。

会社の説明が不十分な場合は、質問し、理由を詳細に教えるよう再度求めるのが望ましいです。このとき、書面による質問状を送付するか、少なくともやり取りを録音する、または、メールに残すといった方法により、証拠化する努力をすべきです。

「解雇理由証明書の請求方法」の解説

「協調性がない」という解雇理由に反論する

「協調性がない」という解雇理由を争うには、会社の主張に反論する必要があります。協調性をめぐるトラブルの反論は、例えば次の観点から検討してください。

- 協調性がないという会社側の理由に証拠がない

- 協調性が十分にあることを示す事情があり、矛盾する

- 協調性が少しばかり不足するとしても、解雇は必要不可欠の手段ではない

解雇の理由に疑問を感じる場合は、「協調性がない」ことの具体例や証拠として、過去の評価や上司、同僚からのフィードバックなど、会社の手元にある資料を開示するよう求めるのも有効です。これらの資料から逆に、協調性が十分にあったことを示せる可能性もあります。

「不当解雇の証拠」の解説

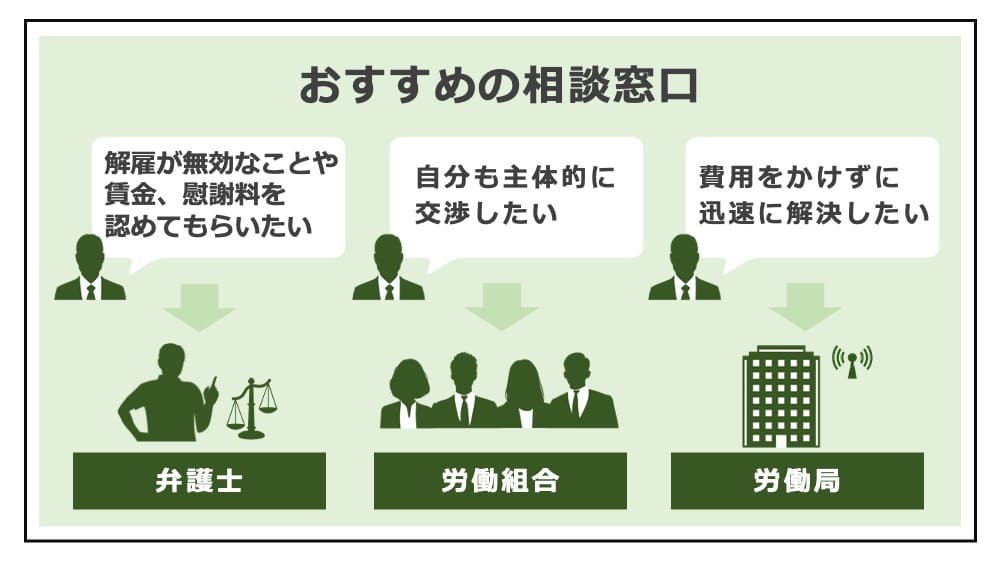

労働組合に相談する

労働組合は、労働者が主体となって団結し、労働条件の改善を目的として会社と話し合う団体です。労使の個別の問題について議論することもできるため、不当解雇の問題についても、労働組合に相談することができます。

労働組合では、団体交渉という手段を用いて労働問題を解決します。会社は、正当な理由なく団体交渉を拒むことができないため、労働組合との交渉には応じなければなりません。その結果、労働者が一人で会社と交渉するよりも、対等な立場で交渉を進めることができます。

「労働組合がない会社での相談方法」の解説

弁護士に相談する

対応に悩む場合は、弁護士に相談するのが有効です。協調性がないことを理由に解雇されたとき、弁護士へ相談する場合は、労働者側の弁護を専門とする法律事務所を選ぶようにしてください。解雇は法律問題であり、労働問題に精通した弁護士に依頼することで、適切な対応が期待できます。

相談の際には、会社から交付された書面や口頭でのやり取りなど、手元にある資料や情報を弁護士へ提示し、解雇の正当性を評価してもらうようにしましょう。相談の結果、不当解雇の可能性がある場合は、弁護士を通じて会社に交渉してもらい、それでも折り合いがつかない場合には、法的な手続きを進めることを検討することになります。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

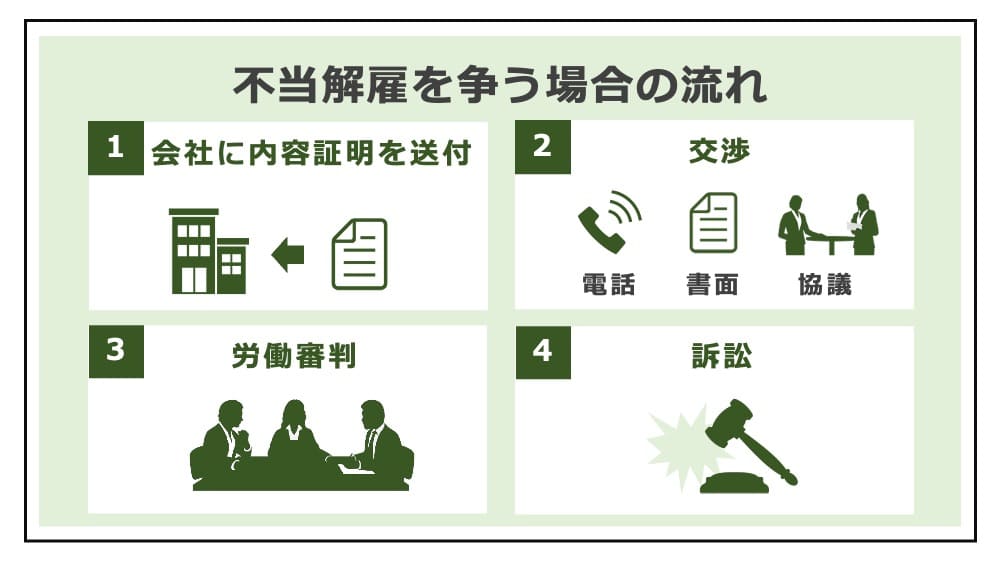

労働審判や訴訟で争う

弁護士を代理人として法的な手続きを進める場合、よく用いられる方法が、労働審判と訴訟という2つの裁判手続きです。

労働審判は、労働審判官(裁判官)1名と、専門的知識を有する労働審判員2名からなる労働審判委員会によって審理され、3回の期日で終了するのが原則であり、早期解決を図ることができます。訴訟と比べ、期間や費用を抑えられるので、労働者側では積極的に利用されています。

労働審判は、原則として話し合い(調停)による解決を目指し、期日当日の事情聴取を重視します。そのため、協調性がないことを理由とする解雇をめぐるトラブルで特に重要となる、当人の認識する事情を、直接裁判官に伝えるのに適しています。

なお、労働審判に異議がある場合に、労使のいずれかが2週間以内に異議申し立てをすると、自動的に訴訟へ移行します。

「労働審判を有利に進めるためのポイント」の解説

まとめ

今回は、協調性がないことを理由とした解雇について、解雇するにあたって踏むべきステップや不当な解雇だと感じた場合の労働者側の対処法を解説しました。

協調性を理由とした解雇は、他の理由の解雇に比べてもなお、違法になりやすい性質があります。悪質な会社ほど、大きな問題がないにもかかわらず、協調性の欠如を理由にクビにしようとするからです。突然の危機に直面すると、解雇が不当だと感じても労働者一人では対応に限界があります。

協調性不足を指摘されたことに疑問を持ち、話し合いをしようとしても会社に応じてもらえないと、うやむやなまま時間が過ぎて泣き寝入りになるケースもあります。適切に対処するには、労働問題に精通した弁護士への相談を、ぜひご検討ください。

【解雇の種類】

【不当解雇されたときの対応】

【解雇理由ごとの対処法】

【不当解雇の相談】