ボーナスの時期になると、労働者として楽しみでしかたないことでしょう。しかし、ブラック企業だと大幅にボーナスカットされたり、不当に減額されたりすることも。更には、一方的にボーナスが払われなくなる上、説明もないこともあります。

ボーナスに関する不当な処遇は、弁護士に相談すべき重大な労働問題です。ボーナスは「賞与」ともいい、業績に連動する場合が多いため、ブラック企業でなくても起こります。

相談者

相談者ボーナスをあてにして組んだローンが払いきれない

相談者

相談者ボーナスもあわせて、生活費の設計をしていたのに

将来安泰だと思っていた大企業でも、不正経理、粉飾決算などが起こっています。コンプライアンスの問題で業績が悪化、経営が立ち行かなくなると、ボーナスカットでしわよせが来ます。経営の失敗は、ボーナスカットという形で、社員に転嫁されるのです。

今回は、一方的なボーナスカットの違法性と、不当な減額への対応について、労働問題に強い弁護士が解説します。

- ボーナスの支給基準は、法律でなく契約で定まるため、一定の裁量がある

- ボーナスを一方的かつ大幅に減額すれば、違法なボーナスカットになる

- 退職予定という理由だけでボーナスを大幅に下げるのは、違法の可能性あり

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

ボーナス(賞与)の法律上のルール

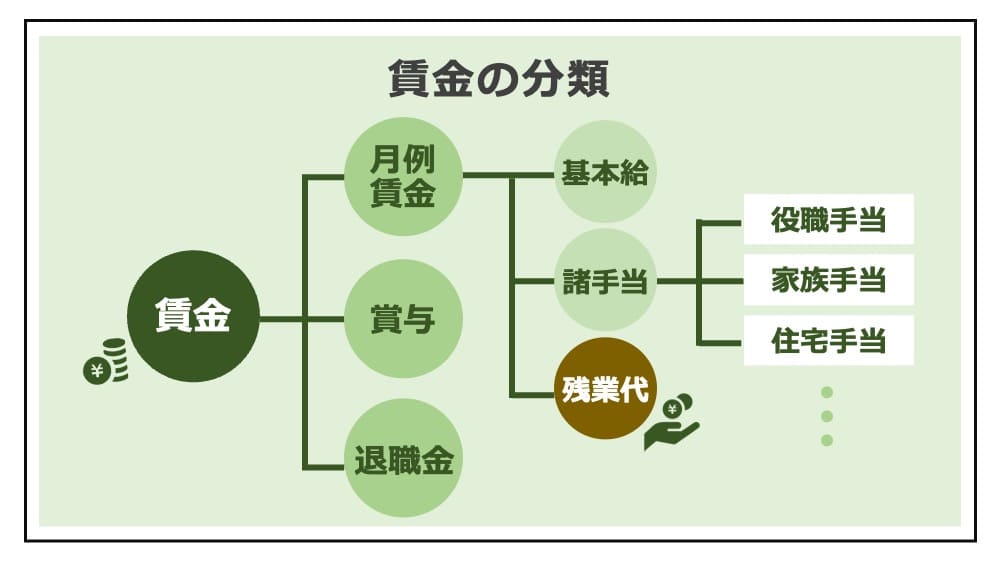

ボーナスは、法律用語では「賞与」と呼びます。労働基準法の通達(昭和22年9月13日発基17号)では、賞与は次のように定められます。

賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであつて、その支給額が予め確定されてゐないものを云ふこと。定期的に支給され、且その支給額が確定してゐるものは、名称の如何にかゝはらず、これを賞与とはみなさないこと。

昭和22年9月13日発基17号

したがって、賞与といえるには、次の2つの要件を満たす必要があります。

- 定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給される

- 支給額があらかじめ確定されていない

毎月の給料は、最低賃金法によって、最低限度が決められています。最低賃金未満の給料とすることは違法であり、無効となります。また、残業代も、働いた時間に対し、労働基準法に従った正しい計算方法で払わなければなりません。

これに対し、ボーナスは「○○円以上払わなければならない」という法律のルールはありません。ボーナスをどのような基準で、いつ、いくら払うのかは、労働契約によって決められています。つまり、労働者と会社の合意によって自由に決めることができるのが原則です。

「ボーナスカットが違法かどうか」についても、「労働契約にどのように約束されているか」が重要な基準となります。ボーナスでトラブルになったら、初めに、就業規則、賃金規程、雇用契約書をチェックする必要があります。

「就業規則と雇用契約書が違う時の優先順位」の解説

ボーナスカットが違法となる場合とは

ボーナスの支給基準は法律にはなく、労働契約で定められるので、会社にはある程度の裁量があると解説しました。しかし、何も理由なくボーナスカットできるわけではありません。会社がボーナスカットする理由によっては、違法となるケースもあります。

そこで、違法なボーナス未払いの具体例について解説します。

パワハラ的なボーナスの減額

ボーナスの減額が、パワハラ的に行われることがあります。

パワハラとは、職場内における優位性を利用した嫌がらせのことを指し、違法であることが明らかです。当然ながら、パワハラの一態様としてなされたボーナスカットもまた、違法になります。パワハラであり違法となるボーナスカットの例は、次のようなケースです。

- 嫌いな部下のボーナスだけを減額した

- 嫌がらせのためにボーナスカットした

- 会社を辞めさせるためにボーナスを払わなかった

事あるごとに「ボーナスを下げるぞ」と脅して従わせようとするのもまた、違法なパワハラです。

「パワハラにあたる言葉一覧」の解説

ボーナスが下がった理由を説明しない

ボーナスの支給基準には、ある程度会社の裁量があるとはいえ、理由なしには減らすことはできません。むしろ、理由なくボーナスカットするのは、前章で説明した「パワハラ」の可能性もあります。そのため、会社は、ボーナスを下げるなら、その理由を説明すべきです。

説明を求めても、ボーナスが下がる理由が説明されないなら、違法なボーナスカットの疑いが非常に高いと考えてよいでしょう。

不当な評価に基づくボーナスカット

ボーナスは、労働者の能力や業績に連動すると定められることがあります。

このようなケースで、労働者に責任転嫁して、ボーナスカットされる例があります。例えば、ノルマ未達、能力不足などを理由とする場合です。会社の評価には裁量があるものの、不合理な評価、他の従業員との不公平が大きい評価は、違法です。

不当な評価に基づく、違法なボーナスカットの例は次のようなもの。

- 嫌いな社員の評価を下げ、意図的にボーナスカットする

- 問題社員のレッテルを貼り、仕事させず、評価の機会すら与えない

- 同じ成果を上げても、不公平な評価をする

- 気に入った社員をひいきしてボーナスを上げる

- 上司により評価基準が違い、ボーナスの額がまちまち

「不当な人事評価によるパワハラ」の解説

成果に見合わないインセンティブカット

不当な評価の最たる例が、成果に見合わないインセンティブカットのケースです。

ボーナスのなかには、評価の裁量がないケースもあります。労働者のあげた売上や利益などの成果に直結するインセンティブがその例です。この場合には、ボーナスといえど、計算根拠に照らして、一義的に算出することができるはずです。成果を出したのに、契約どおりのインセンティブすら支給されなければ違法です。就業規則、賃金規程や雇用契約書の支給基準を確認してください。

正当な権利行使が理由のボーナスカット

ブラック企業ほど、労働者の正当な権利行使を嫌う傾向にあります。しかし、法律で守られた権利は、その行使まで保障されなければ意味がありません。なので、正当な権利行使を理由にしたボーナスカットは、違法です。

権利行使を理由にボーナスが違法に減額される場合に、次の例があります。

慣例に反するボーナスカット

社内にボーナスについて慣例があるケースもあります。例えば、一定額のボーナスが、毎年必ず払われ続けているケースです。ボーナスの支払いが慣例となっているなら、その慣例に反したボーナスカットや賞与の減額は、慣例違反であり、違法となります。

ボーナスカットが違法なら、差額分を会社に請求することができます。

「未払い賃金を請求する方法」の解説

業績不振ならボーナスカットできる?

ボーナスカットの理由としてあげられるものには、会社側の理由もあります。

つまり、業績の悪化、業績不振といった理由です。簡単にいうと「経営が苦しいので、ボーナスが払えない」という意味です。

ボーナスの支給基準は、就業規則、賃金規程や雇用契約書に書かれています。このとき、一般に「会社の業績」が考慮要素の1つとされる場合が多いです。ただ、業績が悪いからといって、簡単にボーナスカットできるわけではありません。業績が理由のボーナスカットなら、業績の悪化の程度と、バランスがとれている必要があるからです。「少し赤字になっただけなのに、全社員のボーナスをなくす」といった例は、違法の可能性があります。

業績を理由にされてしまった場合には、例年のボーナスの支給額を参考に、下がりすぎていないかをチェックしてください。

「整理解雇が違法になる基準」「リストラを拒否する方法」の解説

退職予定だとボーナスが減らされてしまう?

ボーナスは、これまで働き、貢献してきたことの評価という性質があります。そのため、退職前後にボーナスが生じるケースだと、労働トラブルが起こりがちです。

例えば、ボーナス支給日以降に退職する方から「最後のボーナス額が低い」と相談されるケースです。はたして、退職予定者だとボーナスカットが許されるのか、解説します。

支給日前の退職だとボーナスはもらえない

支給日前に退職すると、ボーナスをもらえない可能性が高いです。多くの会社では「支給日在籍要件」という条件が設定されているからです。つまり、「ボーナスの支給日に会社に勤務していない社員は、ボーナスがもらえない」という意味です。

ボーナスは、これまで働いた評価という側面があるので、評価期間に在籍していれば退職後でもボーナスをもらえるという考えもあります。ただ、労働契約に「支給日在籍要件」が定められれば、ボーナスが不支給でも違法ではありません。

ボーナスが退職直後に支給されるなら、有給消化で退職日を伸ばすのが有効です。

ボーナス支給まで退職しないなら、ボーナスをもらって辞めることができます(「ボーナスのもらい逃げ」と言われないよう、業務の引き継ぎには誠実に対応しましょう)。

「ボーナス前の退職と賞与」の解説

不当な大幅ボーナスカットは違法

支給日まで在籍した方や、支給日在籍要件のない会社では、退職予定でもボーナスがもらうことができます。

ボーナスは、「過去の労働の報酬」と、「将来のインセンティブ」という2つの性質があります。退職予定だと「将来のインセンティブ」とならないため、一定の減額は受け入れるべき場合もあります。それでもなお「過去の労働の報酬」として、ボーナスが払われるべきです。

したがって、退職予定を理由にされたとしても、ボーナスの大幅なカットは不当で、違法となる可能性があります。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

まとめ

今回は、ボーナスを、会社が一方的にカットしてきた時の対応策について解説しました。ボーナスは、法律用語では「賞与」といいますが、ある程度の裁量があります。

しかし、労働者にとって、毎月の給料ほどではないにせよ重要なお金に違いありません。そのため、不当なボーナスカットは、違法となることもあります。ボーナスをあてにして生活設計をしたり、ローンを組んだりしていた労働者は、あきらめてはいけません。

何も理由の説明なく、大幅なボーナスカットを受けたら、ぜひ一度弁護士に相談ください。

- ボーナスの支給基準は、法律でなく契約で定まるため、一定の裁量がある

- ボーナスを一方的かつ大幅に減額すれば、違法なボーナスカットになる

- 退職予定という理由だけでボーナスを大幅に下げるのは、違法の可能性あり

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【残業代とは】

【労働時間とは】

【残業の証拠】

【残業代の相談窓口】

【残業代請求の方法】