週6勤務だと、「つらい」「しんどい」と感じる人も多いのではないでしょうか。

週6日働くということは、「週1日しか休みがない」ということでもあります。実際、週に6日働く前提でシフトを組まれたり、繁忙期に土曜出勤を命じられたりする職場は珍しくなく、不公平感や疲労感に悩む方も多くいます。

労働基準法では休日は週1日で足りるので、週6勤務は必ずしも違法ではありません。とはいえ、過重な労働を強いられるのは問題があります。ブラック企業では、人件費を抑えるために週6勤務を課しつつ、適正な残業代を払わない例も見られます。

今回は、週6勤務が違法となるケースや、違法な働かせ方をされた場合の対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 週6勤務は、裏を返すと週1日の休みが取れるので、労基法違反ではない

- 週6勤務で労働時間が長すぎたり、残業代の未払いが生じたりするのは違法

- 週に6日働くのがしんどいなら、会社の法的責任を追及した上で退職する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

週6勤務そのものは違法ではない

週6勤務とは、その名の通り、1週間に6日働くことを指します。

週休2日制(土日休み)の感覚だと、「週に6日も働かされるのはおかしいのでは?」と思う方もいるでしょう。しかし、週6日勤務という形態そのものは、直ちに違法なわけではありません。

「週6日働く」というのは、裏を返せば「週に1日休む」ということです。そして、労働基準法35条では、使用者(会社)は労働者に対し、「毎週少なくとも1日」または「4週間に4日以上」の休日を与えることが義務付けられています。

労働基準法35条(休日)

1. 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

2. 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

例えば「日曜のみ休みで、月曜から土曜まで勤務」というスケジュールでも、週1日は休めるので上記法令に違反しません。これは、正社員だけでなく、アルバイトやパート、契約社員や派遣社員などの非正規にも同様に当てはまります。

法律上、休日を「日曜日」と定めなければならない決まりもありません。

一般には、「最低でも日曜日は休み」という感覚もあるかもしれませんが、これは、官公庁の休日やキリスト教の安息日の影響で広まった社会通念に過ぎません。

週のどの曜日を休日にするかは労使の契約で決まるもので、週ごとに休日の曜日を変えるといった取り決めも、法律上は問題ありません。

そのため、週6勤務をした翌週に、再び6日連続で勤務すれば、結果として休みなく12連勤となることもあり得ます。

ただし、勤務日数だけでなく、1日や1週間の労働時間が適正である必要があります。週の勤務日数が適法だとしても、労働時間が過度に長くなったり、残業が常態化したりすれば、残業代や賃金の未払い、安全配慮義務違反といった別の労働問題が生じる危険があります。

したがって、「週6日勤務だから違法だ」と断言できない一方で、その運用方法によっては労働者の権利が侵害されるケースもあるので注意を要します。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

週6勤務が違法になるケース

次に、週6勤務が違法と判断されるケースについて解説します。

「週6勤務そのものは違法ではない」と解説しましたが、これは会社が労働関連法令を遵守した場合に限るのであって、勤務内容や運用の仕方によっては、違法となるケースも存在します。

違法な働き方が続くと、慢性的に疲労が蓄積し、疲れが取れなくなります。友人や家族との時間も十分に取れず、疲労から重大なミスや事故が起こる危険もあります。

36協定なしに残業させられた場合

会社は、労働者を無制限に働かせられるわけではありません。

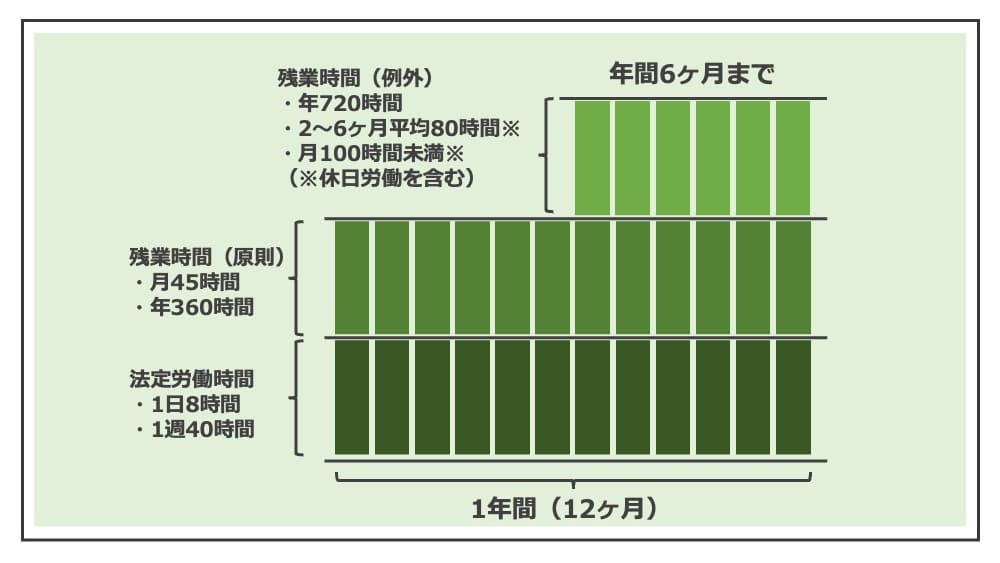

労働基準法は、「1日8時間、1週40時間」を超えて労働させることを原則禁止しています。そして、例外的にこの上限を超えて働かせるには、労働基準法36条に基づく労使協定(いわゆる「36協定」)を締結し、所轄の労働基準監督署長へ届け出る必要があります。

したがって、週6勤務が適法だとしても、36協定を締結・届出していない状態で残業を命じた場合、その残業は違法となります。

なお、36協定の上限(限度時間)を超えて働かせるのも違法です。36協定に定める時間外労働には「月45時間、年360時間」という上限が設けられており、これを越えて働かせるのは原則違法です(特別条項付きの36協定による例外あり)。

「36協定なしの残業の違法性」の解説

適切な残業代が支払われない場合

週6勤務そのものが適法でも、残業が生じた場合には残業代を支払う義務が生じます。

残業代は労働者の正当な権利です。しかし、労働者を不当に酷使しようとする企業では、残業代の未払いという法令違反が生じる可能性があります。

法定労働時間を超えて働かせて残業代を支払わない場合

労働基準法37条は、「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超える労働を時間外労働(残業)とし、通常賃金の25%以上の割増賃金(残業代)を支払う義務を定めます。

週6勤務が必要な多忙な職場では、1日あたりの労働時間が長くなる傾向があります。また、1日8時間勤務で週6日働くと、週の労働時間は48時間となり、8時間の残業が発生します。時間外労働があるにもかかわらず残業代が支払われない場合、労働基準法違反となります。

週6勤務の職場では、次の理由で、残業代や休日手当の未払いが発生しやすくなっており、労働者が泣き寝入りしているケースも少なくありません。

- 「忙しいのが当たり前」という職場風土がある。

- 過剰労働が黙認されている。

- 他の社員も我慢しているので残業代を請求しづらい。

- タイムカードが実態と合わないなど、労務管理が杜撰。

- 固定残業代やみなし残業が悪用されている。

なお、週6勤務でも1日の勤務時間を約6時間40分(=40時間 ÷ 6日)以内とすれば、1週あたりの総労働時間は40時間以内となって法定労働時間の範囲内に収まるので、この観点からは残業代は生じません。

「残業代の計算方法」の解説

法定休日に労働させて残業代を支払わない場合

前述の通り、労働基準法35条は、毎週少なくとも1日の休日を設けることを義務付けています。そして、この法定休日に労働させた場合、通常賃金の35%以上の割増賃金(残業代)を支払わなければなりません(労働基準法37条)。

つまり、法定休日に出勤したのにもかかわらず、休日手当を受け取ることができなかった場合も、違法な扱いとなります。

「休日手当」の解説

安全配慮義務違反の過剰労働がある場合

週6日の勤務とすることにより、労働者の負担は高まるケースが多いでしょう。

企業は、労働者が健康に働けるよう、安全配慮義務を負っています。

週6勤務が続いて十分な休息が取れない状況だと、過労や健康被害のリスクが高まり、安全配慮義務違反と判断される可能性があります。会社としては、残業を減らしたり、前日の終業時刻と翌日の始業時刻との間隔を空けたりといった配慮が必要となります。

週6勤務が労働者にとって負担になりやすいのには、次のような理由もあります。

- 多忙を言い訳にして1日の労働時間が長くなりやすい。

- 形式上は休憩があるが、実際には休めていない。

- 勤務シフトが不規則で、生活リズムが乱れやすい。

- 交代要員がいないため、辞めづらい。

安全配慮義務に違反する労働により、うつ病や適応障害などの精神疾患にかかってしまうなど、労働者の健康が損なわれた場合、労災の認定や慰謝料請求の対象とすることができます。

「労災の慰謝料の相場」の解説

合意なく労働日を増やす場合

労働条件は労使の合意で決められており、会社が一方的に変更することはできないのが原則です。

そのため、入社時の雇用契約書や労働条件通知書、就業規則などに「週休2日制」と明記されている場合、会社が一方的に週6勤務を強制するのは契約違反であり、違法の可能性が高いです。約束していたバイトのシフトを勝手に変更するのも同じく違法の疑いがあります。

労働条件の不利益変更には労働者の同意が必要であるのが原則で、勝手に勤務日数を増やすことはできません。例外的に、就業規則を不利益に変更する方法による場合も、合理性を必要とします(労働契約法10条)。

「労働条件の不利益変更」の解説

週6日勤務の実態

一言で「週6勤務」と言っても、その実態は会社によって様々です。週6勤務がどれほど辛いのかを理解するために、その実態を解説しておきます。

週6勤務が生じやすい業種・職種

一般的な会社員だと、週休2日制(土日休み)である会社も多いでしょう。

週6日勤務は、特定の業種・職種で、特に多くみられます。例えば、次のような企業では、人員配置や業務量といった会社側の都合で、週6勤務となっているケースがあります。

- シフト制の職場

飲食店や小売店など、シフト制の職場だと、勤務日が続いた結果として週に6日働いているケースがあります。特に、店舗の営業日が多かったり、年中無休だったりすると、交代勤務で回すために週6のシフトが組まれることがあります。 - 繁忙期に人手不足となる業界

年末年始や決算期、セールのシーズンなどがある業界では、通常より多くの出勤を求められた結果、その時期の労働日が多くなる傾向があります。 - 中小企業や零細企業

慢性的な人手不足により、限られた人員で業務を行う必要があり、週6日の勤務が常態化している企業があります。

これらの業種・職種でも、適法に週6勤務の労務管理を設計していれば問題ありません。しかし、「この業界では当たり前のこと」という考えで会社が管理を怠ると、違法な働き方となってしまう危険があります。

「長時間労働の問題点と対策」の解説

実際に多い勤務パターンと年間休日数

週6勤務でよくあるのが、「月〜土勤務で日曜休み」という勤務パターンです。

勤務日数が多くなる分だけ休日が減るのは当然ですが、損しないためにも、年間休日数の目安についても理解しておくべきです。

厚生労働省の調査によると、労働者1人あたりの年間休日数の平均は「115.3日」とされています(厚生労働省「令和4年就労条件総合調査」)。

一方で、週に6日勤務する前提で計算した場合、年間休日数はおよそ52日(=365日÷7)で、これに祝日や夏季休暇・年末年始休暇を合わせても、年間休日数は60日~80日程度しかなく、平均的な休日数と比較すれば、週6勤務の休みがどれほど少ないかは一目瞭然です。

このような状況では、表面的には適法だとしても、実質的には過重労働となっているケースも多くあると考えるべきです。

「年間休日が少ない場合の違法性」の解説

変形労働時間を活用する場合

変形労働時間制を活用すれば、週6日勤務をより柔軟に運用することができます。

変形労働時間制とは、業務の繁閑に応じて労働時間を柔軟に配分し、一定期間(1年・1か月・1週間)を平均して、1週あたりの労働時間が法定労働時間(原則40時間)以内に収まっていれば、特定の日や週で8時間・40時間を超えて働かせても時間外労働とならない制度です。

例えば、1ヶ月単位の変形労働時間制では、1ヶ月平均して週40時間以内であればよく、ある週を6日勤務とし、その分、別の週に休日を多く設けるといった調整が可能です。

ただし、変形労働時間制を適法に導入するには、労使協定の締結や就業規則の定め、変形期間の開始前に各日・各週の労働時間を定めることといった要件が必要であり、要件を満たさないと制度が無効となって週6日勤務は違法となる可能性があります。

そのため、週6日勤務で負担を感じている労働者は、会社が変形労働時間制の要件を正しく守っているかを確認することが重要です。

週6勤務がきついときの対処法

最後に、週6勤務がきついときに取るべき具体的な対処法を解説します。

明らかに違法でなくても、違和感を覚えたら、無理に我慢する必要はありません。長期にわたって続き、改善が見られない場合や、まして「週6勤務が違法になるケース」では、退職して会社と争うことも検討すべきです。

未払いの残業代を請求する

週6日勤務で疲れ切っているのに、残業代すら払われないのは非常に辛い状況です。残業代は労働者の正当な権利なので、請求を検討すべきです。

例えば、週6勤務で休みが1日しかないとき、1日8時間働けば週48時間労働となるので、法定労働時間(週40時間)を越えており、残業代が発生します。

残業代請求は、自分一人でも可能ですが、弁護士に依頼することで、証拠の整理から会社との交渉まで一任でき、精神的な負担を減らすことができます。弁護士に任せれば、内容証明を送付してプレッシャーをかけ、労働審判や訴訟のサポートを受けることもできます。

「残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説

有給休暇を取得する

心身に疲労が溜まっているときは、有給休暇の取得も有効な対処法です。

有給休暇は、労働基準法で定められた労働者の権利であり、原則として会社は拒否することができません(時季変更権の行使による例外あり)。残日数があれば、連続して取得することによって週6勤務の中でもまとまった休みを確保し、疲労回復やリフレッシュにつなげることができます。

「有給休暇を取得する方法」の解説

業務量を調整してもらう

週6日勤務がつらい原因が、業務量の多さにある場合は、上司や人事担当者に調整を願い出ることも選択肢です。

会社は、安全配慮義務の観点から、労働者に健康被害が出ないよう配慮しなければなりません。

週6日勤務だと、週の法定労働時間を超えないよう、1日の労働時間が短いことがあります。このとき、時間内に終わらないほどの仕事を与えられているなら、過重労働の疑いがあり、会社に改善してもらう必要があります。

また、自分の能力や適性からして、週6日勤務が適さない場合は、別の部署への異動を願い出る方法もあります。

「残業したときの休憩時間」の解説

退職や転職を検討する

週6勤務が向いていないなら、退職し、転職することも検討してください。

現在は、週5日勤務・完全週休2日制を導入している企業も多数あり、無理な働き方を続けなくても、活躍できる職場はきっと見つかります。

ただし、違法な働き方を強要するような悪質な会社では、退職を申し出たことをきっかけに新たなトラブルが起こることもあります。執拗に引き留められたり、退職が決まった途端にハラスメントの標的にされたりするケースでは、円満に退職するためにも、弁護士に相談するのが有益です。

なお、転職先でも同じような働き方とならないよう、入社前に必ず、完全週休2日制が守られているか、時間外労働や休日出勤の頻度などを確認しましょう。

「会社の辞め方」の解説

【まとめ】週6勤務の違法性

今回は、過酷な週6勤務を余儀なくされたときの対処法について解説しました。

前提として、週6勤務そのものは、必ずしも違法ではありません。労働基準法における「1週間に1日」または「4週間に4日」の休日を設ける義務には違反しないからです。

しかし、週6勤務の場合、時間外労働(残業)が発生しやすくなるのが実情であり、労働者の負担に配慮しない会社では、長時間労働による健康被害が生じるおそれがあります。過酷な労働が続くと、貴重な休みも「回復のために寝るだけ」で終わってしまいます。その結果、心身ともに疲弊し、転職活動をする気力さえ削がれてしまう人もいます。

少しでも「つらい」「限界かもしれない」と感じるなら、週6日の勤務を命じられている状況が、安全配慮義務違反に当たる可能性もあります。心身の健康を損なう前に、労働問題に精通した弁護士にご相談ください。

- 週6勤務は、裏を返すと週1日の休みが取れるので、労基法違反ではない

- 週6勤務で労働時間が長すぎたり、残業代の未払いが生じたりするのは違法

- 週に6日働くのがしんどいなら、会社の法的責任を追及した上で退職する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【残業代とは】

【労働時間とは】

【残業の証拠】

【残業代の相談窓口】

【残業代請求の方法】