重要な労働条件は、入社時に書面で示すのが会社の義務。

その役割を担うのが、労働条件通知書、雇用契約書といった書面です。

どんな労働条件で働くのか、労使で約束し、事前に取り決めなければなりません。

労働条件のなかでも重要なのが給料、特に、残業代の約束です。

ブラック企業だと、雇用契約書に残業代についてのルールが書いていない場合があります。

さらには「残業代なし」と明記されたり、そもそも雇用契約書が存在しないケースもあります。

こんなとき入社を考え直したいのはやまやまですが、すでに働いていると「雇用契約書に残業代の記載はないが、残業代請求できるだろうか」と不安でしょう。

今回は、残業代請求のとき雇用契約書でチェックすべきポイントを、労働問題に強い弁護士が解説します。

内容をよく理解し、納得して雇用契約書を結ばなければ、会社の言うなりです。

「そもそも雇用契約書がない」というもっと悪質な事案の対応は、次に解説します。

- 重要な労働条件は、入社時に明示する必要があり、給料ないし残業代も含まれる

- 雇用契約書に残業代の記載がなくても、法律にしたがって残業代請求できる

- 雇用契約書の定めが、労働基準法以下のとき、違法であり、無効となる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【残業代とは】

【労働時間とは】

【残業の証拠】

【残業代の相談窓口】

【残業代請求の方法】

雇用契約書に残業代の記載がなくても請求できる

雇用契約書に書かれた残業代のルールは、とても重要。

法違反でないかぎり、会社の定めたルールにしたがって残業代を計算すべきだからです。

この点で、雇用契約書は、残業代請求の証拠のなかでも、重要な資料といえます。

事前の確認を怠り、もしくは、悪質な会社で雇用契約書を結んでもらえなかったとき、労働審判や裁判など、証拠がどうしても必要になる場面ではじめて見て、内容が不利すぎて愕然としてしまう方もいるでしょう。

労働者にとって不利な雇用契約書の記載は、例えば次のものです。

- 始業・終業・休憩についての記載が、実態と異なる

- 管理監督者であり残業代なしと書かれていた

- 固定残業代(みなし残業手当)の記載があった

- 事業場外労働みなし労働時間制の記載があった

- 裁量労働制の記載があった

- 残業禁止で、残業代は払われないと書いてあった

雇用契約書でこれらの記載があると、正しく運用されれば、残業代が発生しないこともあります。

ただ、トラブルになるまで雇用契約書が見れない会社で、これら制度が正しく運用されるとも限りません。

残業代は、労働基準法という「法律」によって発生します。

労働基準法は、労働者保護のため強い効果のある法律。

違反する「契約」をしてもこれに優越し、無効化するという効果があります。

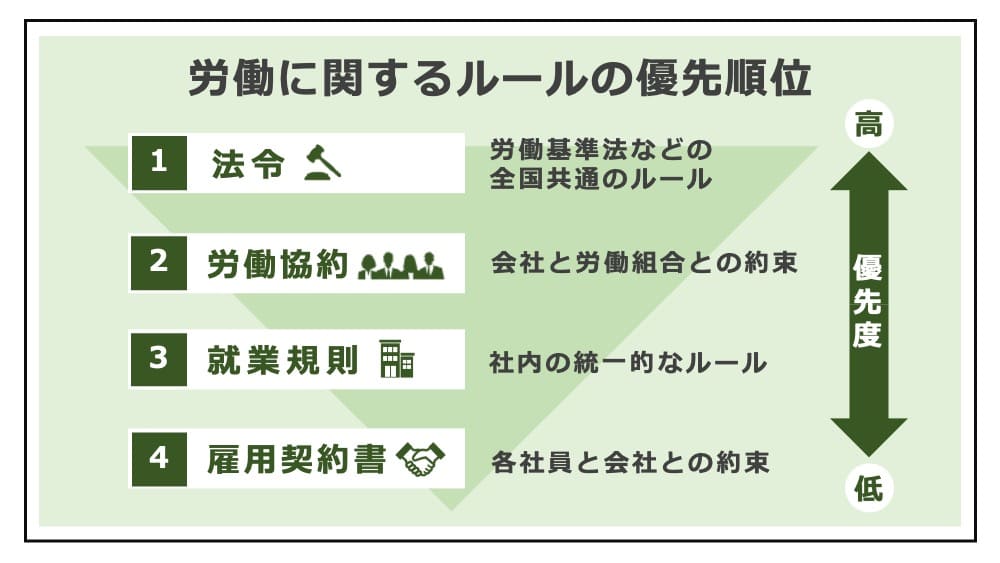

労使ルールの優劣関係でも、会社が一方的に定めている雇用契約書は、法令、労働協約、就業規則などの規定に劣後することとされています。

そのため、たとえ雇用契約書で「残業代なし」と定めても無効。

法律にしたがった正しい残業代に未払いがあるなら、必ず請求することができます。

雇用契約書が、問題のあるものだと発覚しても、残業代請求をあきらめる必要はありません。

未払い残業代のトラブルでは、残業代に強い弁護士の無料相談を活用できます。

雇用契約書に必ず記載すべき事項

雇用契約書とは、入社時に労使で結ぶ、労働契約の存在を証明するための書面です。

会社と労働者との約束を定めるとても重要なもの。

定められる内容は、どんな労働を提供し、どれほどの給料をもらうか、が基本的な事項です。

労働基準法では、入社時に明示すべき大切な労働条件が決められています。

この明示すべき事項は、労働条件通知書で行うことが多いですが、通常は、雇用契約書にも同じ内容が定められます(もしくは、「労働条件通知書兼雇用契約書」という書面を結ぶケースもあります。)

入社時に明示すべき労働条件は、労働基準法施行規則5条で次のように定められます。

一 労働契約の期間に関する事項

一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項

六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

七 安全及び衛生に関する事項

八 職業訓練に関する事項

九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

十 表彰及び制裁に関する事項

十一 休職に関する事項

労働基準法施行規則(e-Gov法令検索)

このうち、1〜4号(昇給に関することを除く)は書面で明示する必要があります。

3号で「賃金」については決定、計算、支払いの方法や時期を定めることとされています。

そのなかに、残業代に関するルールが含まれるのは当然。

残業代は、長時間労働を防止するため、「賃金」のなかでも大切なものだからです。

したがって、雇用契約書に残業代に関することが定められていないのは、明らかに違法です。

また、残業代の計算根拠の書かれた契約書もありますが、労働基準法による正しい方法である必要があり、それを下回る計算方法だった場合にも、やはり違法となります。

残業代の計算方法について、次の解説をご覧ください。

雇用契約書に、固定残業代の記載がある時の注意点

雇用契約書に記載される残業代のルールのうち、「固定残業代」についての記載はとても重要。

というのも、固定残業代について書かれた雇用契約書は、正しく運用されないと労働者の残業代が不当に減らされる危険が大きいからです。

雇用契約書における固定残業代の記載例

固定残業代は、あらかじめ、残業代の一部を手当として先払いする制度。

みなし残業代、みなし残業手当などと呼ぶこともあります。

雇用契約書を見ることでわかる、固定残業代の記載例は、次のようなケース。

- 給料のなかに、一定時間の残業代が含まれるという記載

- 賃金総額に残業代を含むという記載

- 手当が、残業代見合いとして払われるという記載

- みなし手当とするという記載

ただし、次章のとおり、固定残業代を定めるとともに「それ以外の残業代はなし」と記載するなら、違法です。

みなし残業の制度について、次に詳しく解説します。

雇用契約書に固定残業代の記載があっても残業代請求できる

大切なのは、「固定残業代の記載があっても、残業代を請求できる」という点。

固定残業代は、あくまで、残業代の一部を先払いしているに過ぎません。

つまり、固定残業代を越える残業が発生すれば、追加で残業代をもらうことができるのです。

むしろ、正しく運用されない固定残業代は、その制度自体が違法のおそれがあります。

固定残業代が、有効となる要件は、主に次の2つ。

- 通常の労働時間に対する給料と、残業代が明確に区別できる

- 労働基準法により算出した残業代が固定残業代を越えるとき、差額が支払われる

この条件を満たさなければ、固定残業代が無効となる結果、「残業代をまったく払っていないのと同じだ」と裁判所で評価され、さらに高額の残業代が請求できる可能性があります。

ブラック企業には「固定残業代を払えば残業代は不要だ」と誤解する会社もあります。

そんな会社は、上記の要件を満たさない可能性が高く、固定残業代の無効を主張できます。

したがって、雇用契約書における固定残業代の記載は、特に注意深く読む必要があります。

固定残業代についての法律知識は、次に解説しています。

雇用契約書における休日の定め方は?

残業代は、「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えた時間と、深夜労働(午後10時〜午前5時)、これに加えて、「1週1日もしくは4週4日」の法定休日に対しても支払われます。

そのため、雇用契約書をチェックする際には、休日についてのルールも確認しておきましょう。

つまり、会社において「いつが休日と定められているか」という点です。

また、残業代を算出するには、1ヶ月の平均労働時間を知る必要があります。

この際、年間休日が何日あるか、が重要な情報となります。

雇用契約書の休日に関する記載は、通常「土日祝日、年末年始」や「会社の定める休日」などと書かれます。

雇用契約書だけでは、具体的な休日の日数がわからないとき、業務カレンダーを参照することとなります。

労働基準法では、最低でも1週間に1日の休日が義務となります。

「1ヶ月休みなし」などと記載する雇用契約書は、労働基準法違反であり、違法です。

雇用契約書における残業代の記載の注意点

最後に、雇用契約書に、残業代についての記載があるとき、労働者が注意すべきポイントを解説します。

残業代の記載があったとしても、油断は禁物です。

その記載が、違法のこともありますし、記載自体は適法でも、正しく運用してくれない会社もあります。

最終的には、労働基準法をよく理解し、残業代で損な扱いを受けていないか検討が必要です。

雇用契約書に書かれた残業代が、労働基準法以下なら違法

労働基準法は、労働者保護のため「最低条件」を定めるもの。

そのため「強行法規」と呼ばれ、違反する契約はすべて無効とされます。

そして、無効となった部分は、労働基準法に定められたとおりに規定されます。

雇用契約書に定められた残業代の記載が、労働基準法以下なら違法です。

つまり、雇用契約書をチェックする際は、残業代の正しい計算方法を知らなければなりません。

このとき、雇用契約書の記載にかかわらず、労働基準法に従った残業代を請求するのが正しい対応です。

残業が発生しているのに残業代を払わない「サービス残業」は違法です。

詳しくは、次に解説しています。

雇用契約書に書かれた給料が、最低賃金以下なら違法

労働基準法と同じく、最低賃金法もまた、「最低条件」を定める法律で、強い効果を持ちます。

そのため、雇用契約書に書かれた給料が、最低賃金以下なら違法となります。

最低賃金は、これより安く働かされることのない最低限度だからです。

時給が明らかに下回っている場合に違法なのは当然。

しかしそれだけでなく、「残業代なし」という記載など、残業代に関するルールが不適切な定めとなっている結果として、給料の総額を労働時間で割ると、最低賃金を下回ってしまっていた、というケースに注意が必要です。

未払いの給料を払ってもらうため、次の解説をご覧ください。

まとめ

今回は、残業代請求でチェックしたい雇用契約書のポイントを解説しました。

請求しようと決断したら、雇用契約書はとても重要な証拠。

まずは契約内容を確認し、残業代で損しないよう注意しておいてください。

事前に確認すれば、実際に残業代を請求するタイミングに「雇用契約書に、労働者側に不利な内容が書かれていた」と発覚する危険を避けられます。

できれば、入社時に雇用契約書を示されたときから慎重にチェックすべきです。

とはいえ雇用契約書に残業代の記載がなくても、請求をあきらめてはいけません。

労使の約束といえど、労働基準法のほうが優先され、違法ならば無効だからです。

- 重要な労働条件は、入社時に明示する必要があり、給料ないし残業代も含まれる

- 雇用契約書に残業代の記載がなくても、法律にしたがって残業代請求できる

- 雇用契約書の定めが、労働基準法以下のとき、違法であり、無効となる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【残業代とは】

【労働時間とは】

【残業の証拠】

【残業代の相談窓口】

【残業代請求の方法】