会社から、自宅待機を命じられることがあります。自宅待機を命じられる理由は様々ですが、最も対応に気をつけねばならないのが、ハラスメントや横領など、問題行為を起こして自宅待機を命令されてしまったケースです。

このとき、自宅待機命令そのものは、懲戒処分ではなく、より重い処分の準備を意味します。つまり、将来に懲戒処分するためにする業務命令の一種のことです。

相談者

相談者自宅待機命令が長すぎて不安。違法なのでは?

相談者

相談者自宅待機中の給料がもらえないと生活できない

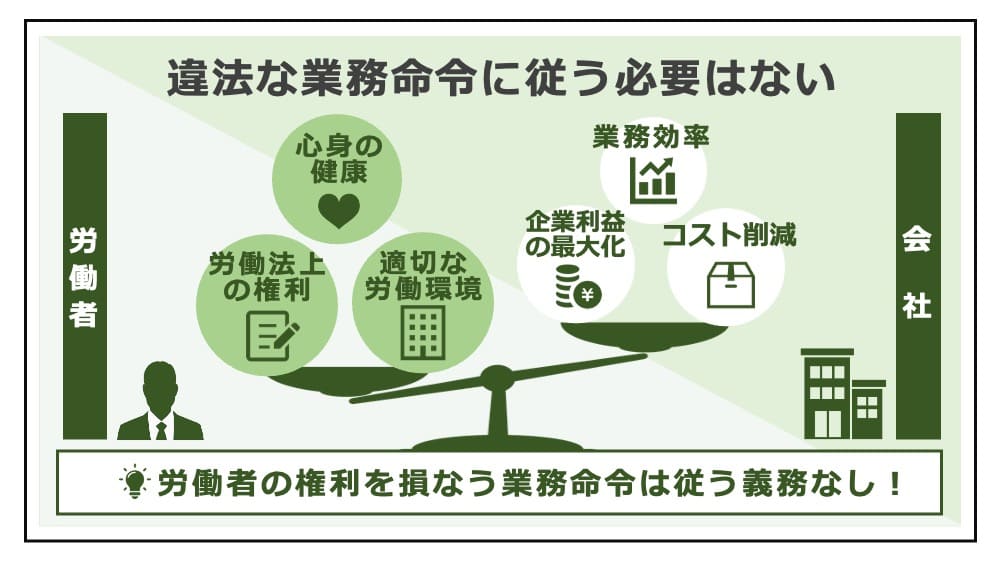

しかし、会社が労働者に業務命令をする権利があるとはいえ、自宅待機命令は、どのような場合でも適法なのでしょうか。労働者だからといって、必ず会社の命令に従わなければならないのかというと、決してそうではありません。

会社に業務命令権があるとはいっても、自宅待機命令は違法となるケースもあります。どのような場合に違法で、命令に従う必要がないかを知り、正しく対応しなければなりません。問題社員として自宅待機を命じられた場合には、その後に、懲戒解雇をはじめとした厳しい処分が予定されており、処分を含めて大きな争いとなることもあります。

今回は、自宅待機命令が違法なケースと、待機期間中の給料の問題を中心に、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 自宅待機命令は、業務命令の一種で、企業秩序違反の問題があったときに使われる

- 自宅待機命令に正当な理由がなく、相当でないなら違法、従う必要はない

- 自宅待機の期間中であっても、給料が請求できるケースは多くある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

自宅待機命令とは

まず、自宅待機には様々な意味があることを知ってください。以下では、自宅待機の意味によって、労働者側の正しい初動対応を解説していきます。

自宅待機命令とは、その名のとおり、自宅に待機するよう労働者に命じることを指します。責任追及の意味を持つときは、「自宅謹慎」と呼ぶこともあります。いずれにせよ、会社が持つ業務命令権の種類に含まれます。

ただ、明確に「自宅待機命令された」と理解できるケースばかりではありません。問題ある会社ほど「明日から来なくてよい」などの曖昧な言い方で、責任逃れしようとするからです。

業務命令としての自宅待機命令

会社は、労働者と労働契約を結ぶことで、業務に必要な命令をする権限を持ちます。これを、法律用語で「業務命令権」といいます。業務命令権は、労働契約から当然に生じる権利であり、就業規則や雇用契約書にも確認的に定められていることが多いです。

自宅待機命令の多くは、業務命令の一環として行われます。ただし、業務命令をするには、業務上の必要があり、相当な命令でなければなりません。必要性・相当性に欠ける場合には、違法な業務命令であり、拒否することができます。業務命令でされる自宅待機は、労働者に問題のあるケースばかりではありません。

- 労働者が、企業秩序違反の問題を起こした場合

- 業績が悪化し、任せる仕事がない場合

- 感染症対策で、接触を避ける必要がある場合

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

問題の再発防止のための自宅待機命令

業務命令としての自宅待機命令が、最もよく使われる場面は「問題の再発防止」のシーンです。つまり、労働者が問題行為を起こし、再発や拡大を防止するために自宅待機を命じる場合です。例えば、次のようなものがあります。

- パワハラした労働者が出勤すると、被害が拡大するため自宅待機させる

- セクハラした労働者が再発させないよう自宅待機させる

- 横領した労働者が、再度の横領に及ばないよう自宅待機させる

「セクハラ加害者の自宅待機」の解説

証拠隠滅の防止のための自宅待機命令

企業秩序を乱す問題を起こした労働者が、責任追及を避けるため証拠隠滅しようとするケースもあります。会社として証拠隠滅は防止しなければならず、そのための手段として、自宅待機命令が使われる場面です。

例えば、セクハラ、パワハラなどのハラスメントなら、被害者自身が重要な証拠(証言)となります。「証言させないために脅す」という証拠隠滅は起こりやすく、接触させぬよう加害者を自宅待機させます。横領もまた、証拠隠滅が起こりやすく、発覚したら自宅待機させられることが多いです。

「横領冤罪への対応」の解説

懲戒処分の準備としての自宅待機命令

自宅待機命令は、単に被害拡大を防ぐだけでなく、将来する処分の準備のために使われます。つまり、懲戒処分の準備のためにする自宅待機のケースです。

例えば、自宅待機命令中の調査により、減給、降格などの懲戒処分になるケースです。このうち、最も重い処分は、懲戒解雇です。このとき、自宅待機命令そのものは懲戒処分ではないので、「二重処分」にはなりません。

なお、懲戒処分のなかに「出勤停止」という似た処分があります。「出社できない」のは自宅待機命令と似ていますが、あくまで懲戒処分そのもの。このとき、更に別の懲戒処分とするのは「二重処分」であり禁止です。

また、懲戒処分としての出勤停止は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当でなければ不当な処分であり、違法、無効となります。

「懲戒処分の種類と違法性の判断基準」の解説

自宅待機命令が違法となるケース

次に、自宅待機命令が違法となるケースについて解説します。業務命令は、正しくされれば従う必要がありますが、違法な場合もあるので注意を要します。

正当な理由のない自宅待機命令は違法

業務命令権に基づいてされる自宅待機命令では、会社に一定の裁量が認められます。

つまり、どのようなケースで自宅待機を命じるかは、会社の判断にある程度まかされており、裁量を大きく逸脱する場合に限って違法となるわけです。この点を考慮しても、正当な理由のない自宅待機命令は「裁量権の濫用」であり、違法です。

業務上の必要性のない自宅待機命令は違法

業務命令権は、業務に必要だからこそ認められるもの。そのため、自宅待機をさせる必要性がないならば、その自宅待機命令は違法です。

業務上の必要性としては、以下のようなものが典型例です。

- 問題の再発防止

- 証拠隠滅の防止

- 懲戒処分の準備

これらはいずれも、自宅待機をさせる合理的な理由にはなり得ます。ただ、重要なことは、その理由とバランスのとれた期間の自宅待機にしかできないことです。会社側にとって理由があっても、それに比べて労働者の不利益が大きすぎるなら違法となります。

「懲戒処分の決定までの期間」の解説

自宅待機が長期間に及ぶと違法

自宅待機があまりに長い期間だと、その自宅待機命令は違法のおそれがあります。

裁判例(千葉地裁平成5年9月24日判決)は、航空会社の社員が勤務中に飲酒して解雇された事案で、解雇前に自宅待機が7ヶ月も継続したのを理由に、自宅待機命令を違法と判断しました。本裁判例の判断は、次の通りです。

「使用者が従業員に対し労務提供の待機を命じることは、当該従業員の労務の性質上就労することに特段の利益がある場合を除き、雇用契約の一般的指揮監督権に基づく業務命令として許される」

「業務命令としての自宅待機も正当な理由がない場合には裁量権の逸脱として違法となる」

千葉地裁平成5年9月24日判決

自宅待機命令の期間にはある程度の裁量があるので、長すぎる場合に限って違法といえます。その判断は、就業規則で定められる「出勤停止の期間」が1つの参考になります。

自宅待機期間が長くなると、待たされる労働者側としては不安が募ることでしょう。処分前であっても、弁護士の無料相談によって、不安を解消しておくのが有益です。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

自宅待機を命じられたらすべき対応

自宅待機を命じられても、その命令が違法の可能性があるのは理解いただけたでしょう。

そこで、自宅待機を命じられた時、労働者がすべき対応を、次に解説します。会社側では、何かしらの理由があって命令しているのでしょうが、労働者側では、これを甘受し、従わなければならないのかは、慎重に検討しなければなりません。

自宅待機命令の理由を確認する

事実調査を行うなどの理由があり、それに必要な一定の期間なら、自宅待機命令には正当な理由があります。適法になされたかを確認するには、自宅待機命令の理由を確認してください。

問題行為について弁護活動をする

セクハラ、パワハラや横領など、自宅待機命令の理由となってしまうような行為をした方へ。このとき、問題行為についても弁護活動が必要です。証拠隠滅や、厳しい懲戒処分が必要なケースほど、長期の自宅待機命令が許されてしまうからです。

証拠隠滅や、被害拡大、再発のおそれがなければ自宅待機命令も不要です。そのためには、反省と謝罪の意思をきちんと会社に示すことが大切です。そして、ハラスメントなど被害者がいるケースでは、示談することが重要な対策となります。

自宅待機中にしっかり弁護活動を進めておけば、自宅待機の後に懲戒解雇など厳しい処分にされてしまうときにも、処分を争うための有利な情状として利用できます。

「セクハラの謝罪文」「セクハラの示談の流れ」の解説

再発防止策に協力する

問題行為を起こして、再発防止のために自宅待機命令をされた方へ。このとき、会社の再発防止策には協力的であるべきです。

再発の危険ありと思われれば、自宅待機が長引き、さらには懲戒解雇など厳しい処分の危険があります。部署異動や配転で済むならば、それに越したことはありません。なお、セクハラ冤罪、パワハラ冤罪、横領冤罪のように、疑われている内容が真実でないなら、徹底的に争うべきです。

このままでは懲戒解雇され、経歴が傷付くおそれがあるなら、自主退職する手もあります。

「解雇される前に退職する方法」の解説

不当な自宅待機命令は拒否する

一方、「自宅待機命令が不当」といえるなら、断固として拒否すべきです。

例えば「横領した」といわれ、その調査や再発防止のために自宅待機命令をされても、そもそも横領しておらず、疑うに足りるほど十分な証拠のないケースでは、その自宅待機命令が違法と判断される可能性があります。会社の憶測で、不当な調査のために自宅待機命令が乱発されれば、違法といえるでしょう。

このとき、出社しても、オフィスへの入室は拒否されることが多いです。戦い方としては、次章でも説明するとおり、「自宅待機が不当になされた」ことを理由に、待機期間に相当する給料を請求する手が有効です。

「会社を訴えるリスク」の解説

自宅待機中の給料はもらえる?

自宅待機命令自体は従わなければならないケースでは、その期間中の給料が払われるか、不安でしょう。次に、自宅待機中の給料の考え方について、解説します。

自宅待機になる場合、その後には懲戒解雇などの厳しい処分が予想されます。すると、一方的に会社を辞めさせられ、無収入となる可能性があるというわけです。更に、解雇を争うとすれば無収入の期間は続き、生活が不安定になってしまいます。

せめて自宅待機期間中だけでも給料がもらえるよう、よく理解してください。

自宅待機中の給料はもらえるのが原則

自宅待機命令を受けた理由にやましい気持ちがあると、無給でも我慢してしまう方もいます。責任追及を受けた間に給料を請求すると、「よりひどい処分になるのでは」と不安もあるでしょう。

しかし、自宅待機期間中の給料は、「もらえるのが原則」だと理解してください。自宅待機は、会社が命じるもので、労働者が勝手に休んでいるわけではありません。そのため、「欠勤」とは性質が異なり、給料を控除される理由はありません。

法律上も「危険負担」という考え方から、自宅待機命令されたことが理由で労務提供できないなら、民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」に該当して、会社には給料を支払う義務がなくなりません。

民法536条2項

債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

民法(e-Gov法令検索)

自宅待機命令は、労働者都合の欠勤ではなく、会社の業務命令です。「職場の秩序維持」という理由があったとしても、あくまでも会社都合によって行われるものであり、給料の支払義務はなくならないと考えられています。

「未払い賃金を請求する方法」の解説

例外的に自宅待機中の給料をもらえないケースがある

自宅待機中の給料はもらえるのが原則です。しかし、どのようなケースでも給料を払ってもらえるわけではありません。例外的に、自宅待機中の給料をもらえない例もあり、このときは給料をあきらめざるをえません。

裁判例で、自宅待機中の給料が払われないとされた例は、次のケースです。

- 就労させないことについて、不正行為の再発、証拠隠滅のおそれなど「緊急かつ合理的な理由」が存在する場合

- 懲戒処分のうちの出勤停止処分に転化させるという就業規則上の根拠が存在する場合

ただ、自宅待機中の給料がもらえないのはあくまで例外です。そして、上記のような事情は、会社側が反論しなければならない内容です。したがって、これらいずれにもあてはまらないなら、自宅待機期間といえど、給料を請求できます。

「会社から呼び出しを受けたら」の解説

自宅待機から解雇された時の対応

残念ながらブラック企業だと、自宅待機のうちに調査をし、反論の機会を与えず、労働者がよくわからないうちに解雇に追い込もうとする会社も少なくありません。このとき、不当解雇ならば対抗して争う必要があります。

自宅待機とされ、出社することができないとき、そのまま解雇されてしまったら、そもそも会社で働くことができない状態だった期間そのものが「解雇」を意味するケースもあります。

解雇は、解雇権濫用法理のルールで制限され、会社が一方的にすることはできません。正当な解雇理由がないときは、不当解雇であり、違法、無効となる疑いがあります。

このとき、自宅待機に黙って従うのではなく、労働審判、訴訟など法的手段で争うことができます。

「解雇を撤回させる方法」「解雇の解決金の相場」の解説

まとめ

今回は、問題行為を起こしてしまい、会社から自宅待機を命じられた労働者に向けた解説でした。その自宅待機命令が違法となるケースもあると知り、本解説の基準にあてはめて判断してください。

「自宅待機せよ」といわれ、冷静な対応ができないかもしれません。しかし、正当な業務命令でなければ、従う必要はなく、十分な検討を要します。

とはいえ、やましい気持ち、後ろめたい事情があれば、将来が不安でしょう。自宅待機命令を受け、その後の懲戒解雇などが不安なら、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

- 自宅待機命令は、業務命令の一種で、企業秩序違反の問題があったときに使われる

- 自宅待機命令に正当な理由がなく、相当でないなら違法、従う必要はない

- 自宅待機の期間中であっても、給料が請求できるケースは多くある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【解雇の種類】

【不当解雇されたときの対応】

【解雇理由ごとの対処法】

【不当解雇の相談】