外資系企業で勤務する労働者も、労働トラブルに巻き込まれてしまいます。外資系で労働問題の犠牲になっても、「外資だからしかたない」とあきらめる方もいます。外資系特有の雰囲気に慣れてしまい、不当な扱いだとすら気付かない人も、残念ながら少なくありません。

相談者

相談者ブラックな外資系企業に、リストラ対象にされた

相談者

相談者外資でPIPの対象となり、パッケージ提案された

外資系で起こる労働問題では、海外特有の考え方から来る、よくある反論を知る必要があります。特に、能力主義と成果主義の発想に基づいた解雇、つまり「クビ」の問題は頻繁に起こります。

しかし、外資系企業でも、労働基準法が適用されます。資本が外国にあっても、日本で活動する限り、日本の労働法を守らなければなりません。外資だという理由でブラック企業が許されるわけはありません。

今回は、外資系で起こりやすい労働問題、特に解雇トラブルの注意点を、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 外資系企業でも、不当解雇は違法であり、無効となる

- 外資系で、日本の労働法、裁判例を軽視して違法な扱いを強いる会社は悪質

- 外資系企業特有の考え方を知り、それを日本の法律に適用して違法な部分を争う

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

外資系でも解雇は違法

外資系企業に勤務し、労働問題にお困りの方にまず伝えたいことは、「外資系企業だから」という理由で、救済が受けられないことはないという点です。「外資だから」という理由で解雇、クビといった突然の不当な扱いをしてくる会社には、徹底して戦う必要があります。

解雇トラブルで突然クビにされ、会社が「外資系企業だから」というなら、違法の可能性は極めて高いです。外資系だろうと解雇規制が適用され、勝手な解雇は違法になることを知ってください。まずはその理由について、労働法の観点から詳しく解説します。

外資系企業でも解雇の基準は共通

まず、解雇という労働者にとって不利益の大きい処分が許されるためには、以下の通り法律上の解雇規制が設けられています。そして、その基準に違反すれば違法な不当解雇となることは、外資系企業でも共通してあてはまります。解雇は、解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でないならば、違法な不当解雇として無効になります(労働契約法16条)。

不当解雇は、違法であり、無効ですが、これは外資系企業でも当然のことです。同じ労働者が、日本企業なら保護され、外資系企業で働いたら保護されないのはおかしいでしょう。外資系だからといって、労働問題を戦うのをあきらめないでください。

外資系企業でも突然のクビは許されない

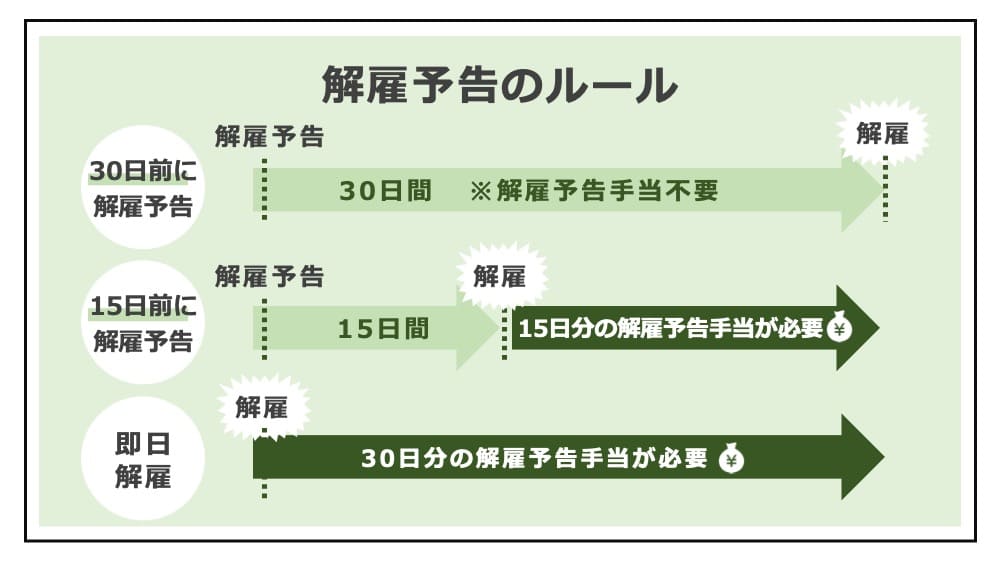

同様に、外資系企業にも日本の労働法が適用される結果、労働基準法20条により少なくとも30日前の解雇予告、もしくは、不足する日数分の解雇予告手当を支払う必要があります。このこともまた、外資系であっても変わりません。

したがって、外資系企業でも、突然にクビを告げることが許されるわけではありません。

外資系企業だとクビになりやすいと言われる理由

以上の労働法の原則にもかかわらず、「外資系企業だとクビになりやすい」という誤った考えが広がっています。これを信じてしまう人のなかには、外資系企業であるがゆえに労働問題を戦うことすらあきらめてしまっていたり、泣き寝入りして転職など他の選択肢を探していたりする人もいます。

しかし、その理由には、次の誤解があります。

- 外資系なら解雇は争えないと誤解している

- 本社が海外だと日本の裁判所で戦えないと誤解している

- 外資系の能力主義に染まり、自分の責任だと勘違い

- 日本企業より高い給料をもらっていたのであきらめていた

しかし、これらの考えはいずれも誤りです。外資系でも、不当解雇が争えるのは、さきほど解説したとおり。そして、海外に本社があっても、日本支店があり、日本で労務を提供したなら、日本の裁判所の管轄です。確かに、完全に海外に逃げてしまう会社もありますが、多くの会社は日本支店を捨てることができません。

能力主義と自責の考え方は立派ですが、行き過ぎるとブラック企業の餌食です。労働者の誤解に便乗した悪用した外資系がよく悪用するのが、次章に説明するよくある外資系の解雇トラブルですが、知識を身に着けて対抗すべきです。

「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

外資系企業でよく起こる解雇トラブル

外資系企業では、解雇トラブルが特によく起こるのはなぜか。そこには外資に特有の雇用形態、労働環境、企業風土などさまざまな理由があります。外資系企業によくある解雇トラブルの性質と、その対処法を解説します。

PIPによる解雇

外資系の解雇トラブルでよく用いられるのが、PIP(業務改善プログラム)。PIPとは、対象者に、数ヶ月単位の目標管理を課し、目標達成できるよう注意指導したり、レポート報告をさせ添削したりし、改善をうながす制度です。

PIPは、正しく活用されれば社員教育の一環で、労働者のメリットにもなります。しかし、悪質な外資系企業だと、PIPは「解雇のプロセス」として悪用されます。

問題のあるPIPの例は、次のケースです。

- 問題社員に、成績不良者とのレッテルを貼る

- PIPをする際、指導にかこつけて頻繁に嫌がらせをする

- PIPのなかで、パワハラ的な指導をする

- PIPの評価基準が曖昧であり、一方的に低評価といわれる

- PIPの結果、目標未達だと認定し、自主退職をうながす

このようなPIPによって能力不足とされた社員の解雇は、違法の可能性が高いです。PIPをはじめ、注意指導、教育は適切にせねばならず、パワハラの末に解雇するのは許されないからです。

「能力不足を理由とした不当解雇」の解説

ヘッドカウントによるリストラ

外資系は、人員削減、コストカットを目的とした解雇が、日本企業より多く行われます。会社の業績などを理由にした解雇を、一般に「リストラ」と呼びます。

日本では終身雇用により、解雇せずに異動させるなどして活躍の場を与えるのが文化。これに対し、海外は、業務の繁閑にあわせて人を外部から調達します。その反面、不要になったら辞めてもらうのが慣習となっています。

このとき、よく用いられるのが「ヘッドカウント」という考え方です。

ヘッドカウントは、労働者の数や人件費が、各国の支店ごとに決められ、その予算内で調整すべきという考えです。これによって、各国の支店の売上が下がれば、その分、解雇による調整が行われます。海外に決定権があり、本社の指示で解雇せざるをえないケースもあります。

しかし、会社の都合によるリストラは、いわゆる整理解雇にあたり、厳しい要件によって違法性が判断されています。外資系でも、ヘッドカウントを理由にクビにするのは、要は「業績に対して人が多すぎる」ということであり、会社側の理由に過ぎません。このような解雇は、整理解雇の要件を満たさない限り違法です。

「整理解雇が違法になる基準」の解説

アップ・オア・アウト

外資系企業の多くは、生産性の向上、成果主義が徹底されています。そして、上昇志向のある社員が多くいる傾向にあります。日本よりも雇用が流動的な海外では、会社を横断した「適材適所」が進んでいます。そのため、活躍し、昇進できないなら、転職すべきだという発想があります。この考え方を「アップ・オア・アウト」と呼び、つまり「昇進しないなら退職すべき」という意味です。

一方、日本の外資系で、アップ・オア・アウトを悪用し、成果を理由にした解雇をされるケースもあります。しかし、このような悪用は日本の慣行に合わず、違法な「不当解雇」となる危険があります。

能力主義による退職勧奨

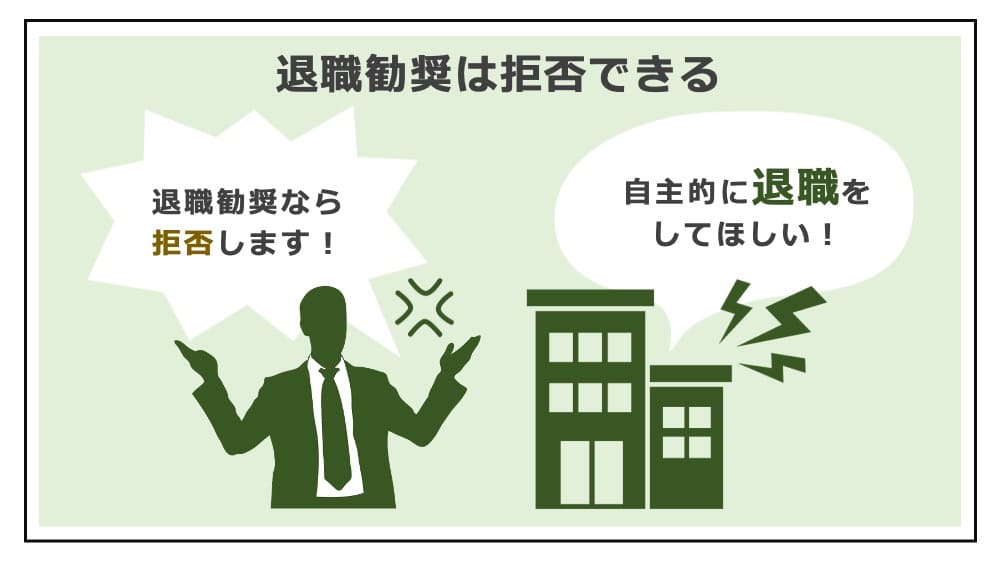

外資系では、日本企業よりも、能力主義的な傾向があります。そのため、能力がないと評価されると、退職勧奨も頻繁になされます。つまり、「この会社で活躍できる能力がないので、自主的に退職してほしい」という働きかけです。

しかし、「不要な社員」「問題社員」というレッテル貼りが誤っている場合もあります。また、外資系で行われる退職勧奨の特徴は、パッケージが払われることが多い点にあります。パッケージは、いわゆる不当解雇の解決金のこと。解雇と同視できる退職勧奨をするとき、労働者が争わない代わりにまとまったお金をもらうことです。

なお、外資系企業でも、退職勧奨が強要にまでなれば、違法です。その判断基準は「断ることができるか」「断っても働きかけが続くかどうか」という点がポイントとなります。

「退職勧奨がパワハラになる場合」の解説

職種限定社員のリストラ

外資系企業のほうが、日本企業より、労働者の職種が限定されている傾向にあります。

日本は伝統的にジェネラリストが多く、海外ではスペシャリストが多いことに起因します。外資によくある中途採用でヘッドハンティングされて転職した人ほどその傾向は顕著です。そして、職種が限定されていると、解雇が起こりがちです。

- 限定された職種がなくなった

- 部署そのものが閉鎖された

- その職種に必要とされる能力が不足していると判明した

これらの事情はいずれも、職種が狭く限定されているほど、リストラの理由になります。さらに、外資には「社内で任せてもらえる業務は、自分で探す」という発想もあります。どの範囲の職務かは、入社時に交わすジョブディスクリプションが基準になります。

しかし、このような考え方もまた、悪用すれば不当解雇の原因となります。

「降格人事が違法なときの対処法」の解説

日本からの撤退や拠点閉鎖

外資系企業が日本市場から撤退したり、国内の事業所を閉鎖したりすることは珍しくありません。このようなビジネス上の決定が下されると、そこで雇われていた労働者がクビになることがあります。

しかし、外資系といえど、日本国内での雇用には日本の労働法が適用され、解雇規制によってその解雇は違法の可能性が大いにあります。経営戦略としての撤退の判断が適法でも、これによる解雇が許されるかどうかは別問題。解雇が許されるには、事業の継続が不能であり、かつ、その解雇に正当な理由がある必要があるからです。

事業縮小やM&Aによって従業員を解雇しなくても済む場合や、特定の人やグループを狙い撃ちにした解雇の場合には、違法な不当解雇の可能性が高いです。

「事業所の閉鎖による解雇」の解説

外資系でも労働基準法が適用される

外資系企業のなかには、日本の法律を軽視している会社も残念ながらあります。しかし、日本で労使関係を締結するなら、日本企業でなくても法令遵守(コンプライアンス)は当然の義務。社長が外国人でも、出資が海外でも、外国法人でも変わりはありません。

労働基準法は、労働者保護のために最も大切な労働法の1つです。外資系企業でも、労働基準法が適用されるのは、当然のことです。労働基準法だけでなく、民法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働契約法などすべての法律が適用されます。

これにより、外資系企業で働く労働者も、日本の労働法の保護を受け、正当な権利を主張できます。

解雇の制限はもちろんのこと、残業代、有給休暇、労災など、労働者としての保護が及びます。

なお、外国法や、外資系特有のルールもまた、外資系企業では重要な基準です。外資系でうまく立ち回り、活躍するには知るべき常識であり、共通理解だからです。

しかし、いずれも、日本の法律のほうが優先されます。つまり、外国法や、外資系企業のなかでまかりとおる特有のルールは、「日本の法律に反しない限りにおいて」有効となるに過ぎないのです。

「正当な解雇理由の判断方法」の解説

外資系の解雇トラブルを解決するポイント

外資系の解雇トラブルを、有利に解決するため、労働法上の特別なポイントを解説します。

情報技術の発展やボーダレス化により、グローバル化はますます進展。外資系企業で勤務することは、日本でも当たり前のこととなりました。外資系での勤務の機会が増えるからこそ、損しないよう解雇トラブルを解決しなければなりません。

勤務先である外資系企業の特徴を知る

昨今の経済のグローバル化で、外資系の日本支店は当たり前に存在します。もはや、普通に働いていても、外資系企業との労働トラブルは回避し難い状況です。

しかし、一言で「外資系企業」といっても、さまざまな種類があり性質は異なります。世界的な大企業と、アジア中心の企業、日本初進出の小規模な企業では、それぞれ特徴が異なります。この特徴の違いは、労働問題の解決にも影響します。

解雇トラブルの原因も、海外の考え方に固執することが理由になっているケースもあれば、そもそも小規模であるがゆえにコンプライアンスを整えるほどの準備ができてないケースもあります。

日本の労働法を説得的に説明する

外資系企業の経営者は、外国出身の外国人である場合も多いでしょう。外国人社長だと、ますます、日本の法律を理解してくれません。日本人である労働者のほうが、法律に詳しいこともあります。

このとき、日本の労働法でどう考えるか、日本企業で争う場合にも増して、説得的な説明を要します。また、日本の労働法に不信感を覚える外国人社長のケースでは交渉は難しいことも。このとき、労働審判や訴訟など、裁判所を利用した手続きに早めに切り替えるのがポイントです。日本企業ですら、ワンマン社長だと労働者の説明は理解してもらえません。まして言語や文化の異なる外国人ではなおさらでしょう。

パッケージ交渉を必ずする

外資系は、日本の法律を無視する傾向がある一方、解雇の金銭解決には寛容なケースもあります。これは、海外のほうが、日本よりも、「お金を払って辞めてもらう」という発想が強いためです。

そのため、解雇を言い渡したり、退職勧奨したりするとき、一方で、パッケージとして一定額を支払うことを前提として、準備をしている会社も多くあります。このとき大切になってくるのが、パッケージの増額交渉です。外資系企業ほど、退職時の金銭に関する交渉は入念に行っておくべきです。

「外資系の退職金の相場」の解説

外資系企業で起こるその他の労働問題

外資系企業では、解雇トラブルだけでなく、多くの労働問題が起こります。これらの問題もまた、当然に、日本の労働法に基づいた労働者の保護が受けられます。

外資系企業の残業代未払い

外資系企業でも、残業代の未払いは違法です。つまり、「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えて働けば、残業代をもらえます。

外資だと、成果主義的な発想が顕著なことが多いもの。労働時間で給料を決めるという残業代の考えには、馴染みが薄いおそれがあります。また、高額の給料のために「残業代を含んで払っている」と考える会社もあります。

しかし、固定残業代は、通常の賃金と区別され、かつ、より長く働いたら差額を払わなければ違法です。また、「給料が高額なこと」を理由に残業代請求を否定した裁判例(モルガン・スタンレージャパン事件:東京地裁平成17年10月19日判決)はあるものの、毎月200万円弱の高額の報酬だった事例であり、事案の特殊性もあるため、外資系企業のすべてに一般化できるわけではありません。

「固定残業代の違法性」の解説

外資系企業のハラスメント

外資系企業だと、ハラスメントの問題も起こりやすくなっています。ハラスメント、つまり、職場での嫌がらせは、共通の理解がないことに起因することがあります。

外資系企業での勤務経験が長くても、日本人がその独特の文化に染まっているとき、どうしても外国人との共通の常識がなく、コミュニケーションがとりづらくなってしまうのがその原因です。しかし、外資系でもハラスメントは違法であり、許されないのは当然です。

外資系の労働問題を任せるべき弁護士とは

最後に、外資系企業の労働問題を解決するのに適した弁護士について解説します。外資系との労働トラブルを依頼するのに、どんな弁護士が良いか、知っておいてください。

労働基準法をはじめ、日本の労働法、裁判例の理解が大切なことに変わりはありません。ただし、相手が外資系だと、日本企業にはない特有の制度があることも。外資系企業と戦った経験と実績の豊富な弁護士に任せるのがお勧めです。

相手が「外資系企業」の場合の労働問題は、日本企業にはない特殊なケースも多く、経験と実績の豊富な、労働問題に強い弁護士に依頼するのがオススメです。

労働問題を熟知した弁護士

たとえ外資系でも、労働者が日本で働くなら、日本の裁判所で保護されるのが原則。労働問題を国内で解決すべく、労働基準法をはじめ日本の労働法を熟知した弁護士が良いでしょう。解雇トラブルをはじめとした外資系の労働問題についても、労働問題に強い弁護士のなかから選ぶ必要があります。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

外資系の経験豊富な弁護士

本解説のとおり、外資系企業には、特有の考え方やルール、企業風土があります。外資系の勤務経験が長ければ長いほど、日本の労働法の常識とは、考え方が異なることに気付くでしょう。

外資系企業の労働問題を解決した実績のある弁護士なら、このような相手の考えも熟知しています。外資系の考え方と、日本の労働法、いずれをも知るからこそ、労働者に有利な交渉を進められるのです。

交渉力の高い弁護士

外資系企業で起こる労働問題では、交渉が重視されます。よく起こる解雇トラブルでは、特にその傾向が顕著です。

外資系では、不当解雇のトラブルについてパッケージの増額交渉をする場面がよくあります。交渉をうまく進めれば、労働審判や訴訟より、労働者に有利な、高額な金銭解決となる例もあります。むしろ、日本の裁判所での解決だと、外資系特有のパッケージのルールが考慮されない危険も。そのため、外資系の労働問題を争い、有利に解決するには、交渉力の高い弁護士を選ばなければなりません。

「不当解雇の解決金」の解説

英語の書類に強い弁護士

外資系企業だと、雇用関係に関わる書類は、すべて英語のことが多いでしょう。就業規則、雇用契約書をはじめ、大切な書類は、英文で書かれています。

英語が読めない弁護士では、労働問題の解決に必要な大切な書類の意味を理解できません。英文の資料のなかに労働者にとても有利なものがあっても、見逃してしまう危険があります。

労働審判や訴訟など、裁判所を利用した解決とする場合は、和訳の提出を要します。裁判所は、正確な解決をするために、日本語で解決することを基本とするからです。

それでもなお弁護士が交渉で解決に導くタイミングで、英語で労働問題を理解する必要があります。

まとめ

今回は、外資系に特有の労働問題と、なかでもよく起こる解雇トラブルについて解説しました。

勤務先が外資系だからといって、労働トラブルの被害をあきらめる必要はありません。労働問題の解決方法もまた、外資系と日本企業とで違うわけがありません。ただ、外資系ほど、特有のルールを駆使し、日本の労働法を無視しがちであり、争いは激化します。

このような会社と戦うには、外資系の労働問題をよく知る弁護士のサポートが重要です。外資系が労働トラブルを争った裁判例を知れば、労働者に有利な解決を実現できます。

- 外資系企業でも、不当解雇は違法であり、無効となる

- 外資系で、日本の労働法、裁判例を軽視して違法な扱いを強いる会社は悪質

- 外資系企業特有の考え方を知り、それを日本の法律に適用して違法な部分を争う

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【解雇の種類】

【不当解雇されたときの対応】

【解雇理由ごとの対処法】

【不当解雇の相談】