「セクハラ」と聞くと、職場の中で起こる問題というイメージを持つかもしれません。

しかし実際は、「職場外」でのセクハラも、被害者に深刻な精神的苦痛を与えます。会社の飲み会や出張先、SNSでのやり取り、更には、取引先との関係の中でもセクハラが起きることがあります。悪質なケースは、職場を離れ、自宅まで訪問してきてストーカー化する例もあります。

今回は、セクハラが職場以外でも起こることと、その対処法を、労働問題に強い弁護士が解説します。なお、企業に課される対応義務もまた、職場以外に及ぶことにも触れます。

- 業務に関連する行為なら、職場外のセクハラでも責任が生じる

- 職場外のセクハラこそ、監視の目がないため証拠確保が救済のカギとなる

- 職場外だったとしても、相談を受けた場合、企業は調査・是正すべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

セクハラと「職場」の範囲

はじめに、セクハラの定義と「職場」の範囲について解説します。

職場外のセクハラ問題を理解するには、まず「職場」の範囲を押さえることが不可欠です。「職場」という言葉から、会社のオフィスや工場、店舗など、「仕事をする場所」をイメージするでしょうが、厚生労働省のガイドラインは、「職場」の範囲をもっと広く捉えます。

セクハラの定義

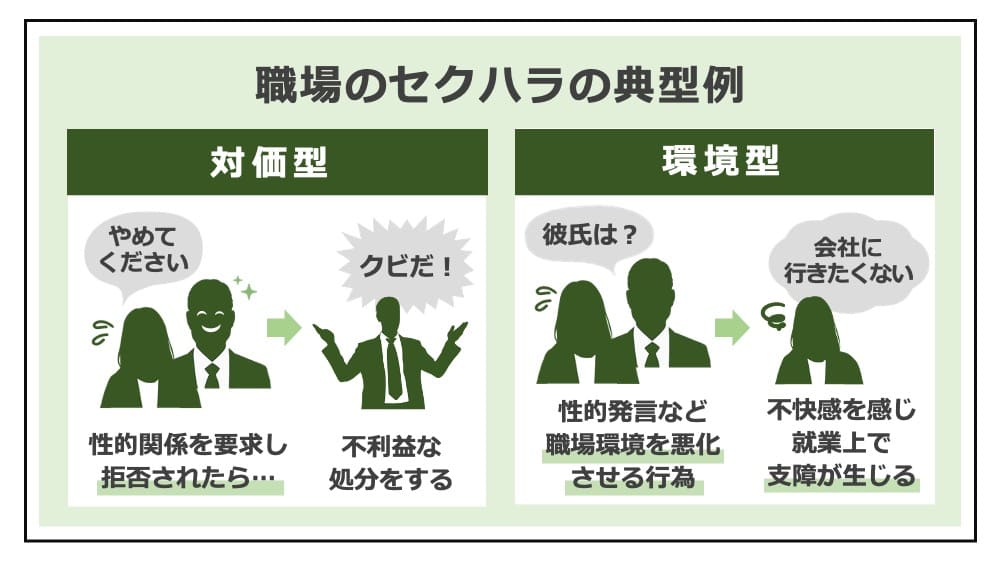

セクハラ(セクシュアル・ハラスメント)は、男女雇用機会均等法11条において、職場での労働者の意に反する性的な言動によって、労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されたりすることと定義されます(前者を「対価型セクハラ」、後者を「環境型セクハラ」と呼びます)。

- 対価型セクハラ

性的な言動に対して拒否・同意などの対応を理由に、人事上の不利益を与えるもの(例:社長からのデートの誘いを断った結果、配置転換された)。 - 環境型セクハラ

性的な言動により職場の環境が悪化し、業務に支障が出るもの(例:卑猥な冗談や身体への接触が繰り返される)。

なお、セクハラは、ハラスメントの一種ですが、パワハラやモラハラと異なり、性的な言動を主とします。一方、パワハラは優越的な人間関係を背景とした業務上必要かつ相当な範囲を越えた言動、モラハラは人格や尊厳を否定する言動を指します。ただ、性的な言動が、上下関係を利用して行われるケースのように、重複する場面もあります。

このようにセクハラは、相手の意に反した性的な言動であり、被害者の人格権を侵害し、長期的にはメンタルヘルスやキャリア形成にまで影響を与える問題行為です。

「セクハラ発言になる言葉」の解説

「職場」の範囲について

「職場」という言葉は一般に、事業主が雇用する労働者を働かせる場所を指し、典型例としてはオフィスや工場、店舗などが該当します。

ただし、取引先の事務所や顧客の自宅など、労働者が通常就業する場所以外でも、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれます(厚生労働省「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」)。更に、職場の飲み会や懇親会、研修などは、実質的には職務の延長であると考えられ、その宴会会場や飲食店、帰りのタクシーなども、「職場」に該当する可能性があります。

したがって、職務に関連する場所も、「職場」に含む可能性があります。

- 社内外で行われる懇親会や研修

- 営業先や取引先での打ち合わせ

- 出張先での会食や宿泊中の場面

こうした場面でのセクハラも、「職務に密接に関連している」と評価されることで、職場におけるハラスメントと同様に扱われます。

また、業務時間外でも、次の状況があれば「職場」と扱われる可能性があります。

- 上司が業務命令に近い形で飲み会を強要した場合

- 出張中で上司・同僚と同行している状況

- 社員旅行・慰安旅行など会社主催のイベント

裁判例でも、「職場」は広く解釈されます。

例えば、新入社員歓迎会の2次会での行為について、勤務時間終了後に職場外で行われたものでも、会社の職務と密接な関連性があるとして、使用者責任に基づいて会社に損害賠償責任を認めた裁判例(福岡地裁平成27年12月22日判決)もあります。

この裁判例から分かる通り、「物理的な場所」だけを基準とするのではなく、たとえ職場外でも、業務との関連性があればセクハラについての会社の責任が認められる場合があります。

「セクハラは犯罪?」の解説

職場外で起こるセクハラの具体例

次に、職場外で起こるセクハラについて、具体的な事例を解説します。

飲み会や懇親会はもちろん、取引先との会食や企業主催の研修、更には、地域の交流イベントなど、業務に関連する幅広い場所が「職場外セクハラ」のリスクを孕んでいます。

会社の飲み会や懇親会

職場の飲み会は、業務の一環であり、職務に関連した交流とされることが多いです。

会社の飲み会や懇親会では、飲酒によって気が大きくなった社長や上司、先輩から、普段ではあり得ないようなセクハラ言動を受けることがあり、セクハラの温床になりやすい性質があります。酔った勢いでの性的な発言や、肩に手を回す、腰に触れるなどの身体的接触が起こりがちです。二次会や三次会にしつこく誘い、断ると「ノリが悪い」と圧をかけたり、帰りのタクシーに同乗して触ったりキスしたり、ホテルに誘ったりといったケースも少なくありません。

執拗な誘いは、社交辞令の範囲を越え、地位を利用したセクハラに該当します。また、社内旅行や運動会などの社内イベント、社外の懇親会などでも、半ば強制参加の雰囲気がある中での言動は、職務との関連性が認められやすく、職場外でもセクハラとして扱われます。

「飲み会でのセクハラ」の解説

出張先の移動中の車内やホテル

出張の場面は、物理的にオフィスを離れているものの、やはりセクハラが起きます。

例えば、宿泊先で「ホテルの部屋で飲み直そう」「少し話したいだけだ」などと誘われて同じ部屋に宿泊させられたり、断っても部屋の前で待ち伏せされたりといったケースは、重大なセクハラに該当します。移動中の車内や新幹線の隣席など、逃げ場のない空間で不快な話題を振ったり、身体的な接触を試みたりすることは、被害者にとって大きな精神的苦痛となります。

車中や移動時の閉鎖的な空間は、逃げにくい状況が生まれやすく、「仕事の延長」という建前を利用して行動がエスカレートする危険があります。このような状況では、被害者が声を上げづらく、職場外といえどもセクハラ被害は深刻化します。

「出張中のケガは労災?」の解説

SNSやプライベートの連絡手段

SNSやプライベートの連絡手段を悪用したセクハラは、職場外でも起こります。

例えば、業務連絡を装ってLINEやInstagramで個人的なメッセージを送ったり、深夜や休日にデートに誘うなどのプライベートな連絡を繰り返したりする行為が挙げられます。これらの行為は、職場外で、しかも、オンライン上で行われるため、見えにくいハラスメントとして問題視されます。

不快な画像や動画(例:自撮り写真、恋愛を示唆するスタンプなど)を送りつけたり、恋愛感情を一方的に押し付ける発言をしたりする例もあります。

職場以外、かつ、勤務時間外で、深夜や休日などにプライベートな話題を続けることは、立場上断りづらく、苦痛なのは当然です。業務の必要性を逸脱した行為であり、セクハラ行為となります。

「ソーシャルハラスメント」の解説

自宅訪問やストーカー行為

より悪質なセクハラとして、一方的な自宅訪問やつきまとい行為(ストーカー)が挙げられます。自宅を突き止めたり、本人の同意なく自宅を訪問したり、プレゼントや手紙をポストに入れたりといった行為は、ストーカー規制法違反ともなり得る深刻なセクハラ行為です。

このような悪質な行為は、職場外だからといって「プライベートの問題」と許されるわけではありません。スマートフォンアプリや社用端末を利用したGPS監視、位置情報の追跡は、プライバシー権の侵害にもなる重大な問題です。

勤務外における継続的な嫌がらせは、心理的圧迫を与えるだけでなく、場合によってはストーカー規制法違反に発展する可能性があります。

退勤後や休日であっても、自宅周辺での待ち伏せ、接触の試みなどは、たとえ「職場外」とはいえ、職場での人間関係の延長として、企業の責任が問われる可能性もあります。

「会社の人が家に来るのはパワハラ?」の解説

顧客の会社や取引先など

顧客や取引先との関係でも、セクハラは発生します。

例えば、営業訪問中や商談の場で、取引先の担当者から不快な質問や性的な話題をされたり、身体的な接触をされたり、接待の場で「酒を注げ」「隣に座れ」と強要されたりするケースです。こうした第三者からのセクハラも、職場外で起こりますが、違法行為であるのは当然です。

名刺交換や打ち合わせ後に、「また個人的に会いたい」「今度食事でも」といった誘いが繰り返されることもありますが、業務の延長である以上、職場外でもセクハラ認定されます。

顧客や取引先は、逆らえない立場を利用してきますが、被害者が「拒否すれば評価が下がる」と感じている時点で「対価型セクハラ」であり、違法性は明らかです。被害者は速やかに自身の勤務先に相談すべきですし、企業もまた、たとえ顧客や取引先であっても毅然と対応すべきです。

「取引先からのセクハラ」の解説

教育の現場

「仕事」ではなく「教育」の現場でも、セクハラは起こり得ます。

例えば、大学の教授と学生、部活動の顧問と学生、小学校教諭と児童といった関係性において、セクハラが起こるケースがあります。

なお、教育現場でのセクハラ被害の特徴として、教授や教員の持つ成績認定や就職斡旋などの立場上の権力、優越的な地位が悪用されて、学生の学位取得や進学・就職などが妨害されると、アカハラ(アカデミック・ハラスメント)と絡み合って生じることもあります。

「アカデミックハラスメント」の解説

職場外のセクハラが問題になる理由と企業の対応義務

次に、職場外のセクハラが問題となる理由と、企業の対応義務について解説します。

職場外のセクハラが問題となる理由

セクハラは「勤務時間内・職場内だけの問題」と考えがちですが、実際は、職場外であっても深刻な問題です。その理由は、職場以外でも、「職務との関連性」があれば会社に責任があるからです。

物理的には職場外でも、業務上の関係性の中でされた言動なら「職場内」と評価されます。

例えば、飲み会や出張先、取引先での打ち合わせ、営業活動中の会話、懇親会などは全て、「職務に関連する場面」と考えられます。

そして、これらの場所で行われたセクハラは、被害者に深刻な精神的苦痛を与え、就業意欲を低下させ、メンタルヘルスに悪影響を及ぼします。

つまり、使用者は業務に関連して発生したハラスメントについて、職場内外を問わず一定の責任を負います。セクハラがどこで起きたかでなく、業務に関連するものかが重要な判断基準となります。

たとえ勤務時間外の出来事だったとしても、その後も被害者と加害者が職場で顔を合わせなければならないなら、就業環境の悪化は避けられません。セクハラが日常的、継続的にされると、職場内での人間関係や評価にも結びつきやすく、被害者は「職場全体から孤立するのでは」という不安を抱えてしまうことでしょう。

セクハラは、被害者の「働く権利」や「人間としての尊厳」を侵害する行為であり、職場外であっても、その影響が就業環境に及ぶ限り、企業が無関係とは言えません。職場内と職場外は、業務に関連した人間関係である限り、連続性をもった一連のセクハラとして扱うべきです。

「セクハラの慰謝料の相場」の解説

職場外のセクハラへの企業の対応義務

男女雇用機会均等法は、事業主にセクハラ防止義務を課しています。

そして、この義務は職場内に限らず、職場外であっても、業務に関連する場所で発生するセクハラに対しても及びます。たとえ職場外での行為でも、会社は調査を行い、必要に応じて加害者への懲戒処分や配置転換などの是正や、再発防止策を講じる必要があります。

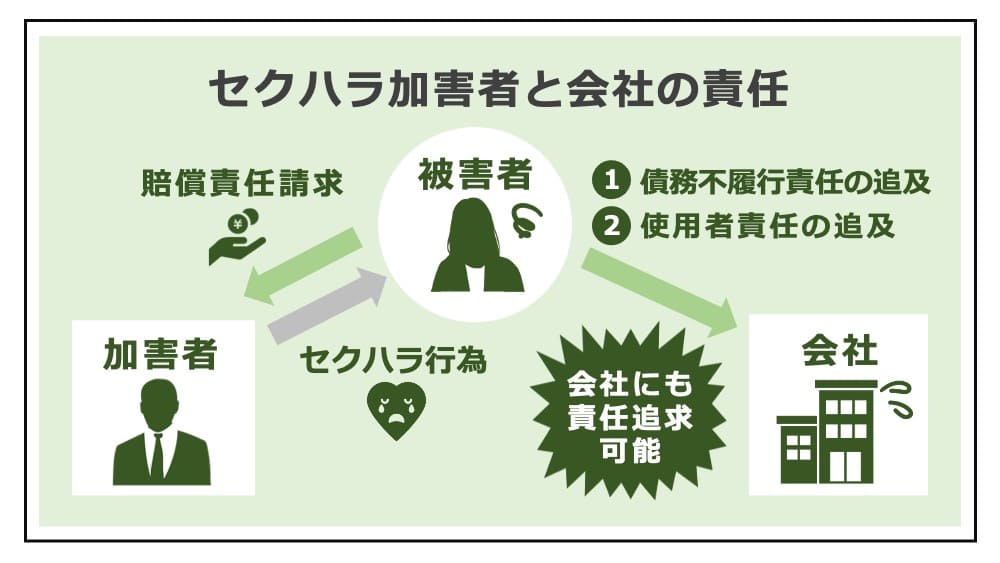

セクハラ加害者が責任を負うのは当然、会社にも責任は生じます。

労働契約法5条は、使用者に対して、労働者が生命・身体などの安全を確保しつつ労務を提供できるよう配慮する義務(安全配慮義務)を課しています。この義務もまた、職場内に限らず、職務に関連する場面で発生したリスク全般に及びます。そのため、たとえ職場以外であっても、セクハラを放置することはこの義務に違反します。

また、民法715条の定める使用者責任も、職場の内外を問わず、事業の執行について与えた損害の責任を負うことを定めています。

このように会社は、職場外のセクハラでも、被害者に対する賠償責任を負う可能性があるので、セクハラ防止は単なる人事課題にとどまらず重要な経営課題といえます。

「セクハラがあったと相談されたら」「安全配慮義務」の解説

職場外でセクハラ被害に遭った際の対応

最後に、職場外でセクハラ被害に遭った場合の対処法について解説します。

職場外であっても、業務に関連するセクハラについては会社に責任があると考えられる以上、被害者側の対応は、職場内のセクハラと変わりません。

証拠を確保する

セクハラ被害に遭ったときは、その証拠を残す事が重要です。

会話や言動を可能な範囲で録音・録画しておくことや、メールやLINEのメッセージをスクリーンショットで保存することが効果的です。加害者が「そんなつもりはなかった」「事実無根だ」と反論してきた際に、証拠がなければ被害を認定してもらうのが難しくなります。

特に、職場外で起こったセクハラは、社長や管理職の目の届かないところで行われる可能性が高いので、被害者が証拠収集をしておく重要性は非常に高いです。

セクハラが継続的に行われている場合、その日時や場所、状況を「被害日誌」に記録しておくのもよいでしょう。職場の内外を通じて深刻な被害が継続していることを示す助けになります。

「セクハラの証拠」の解説

会社に相談・報告する

被害を受けたら、会社内の正式な相談ルートで報告することが重要です。

企業には、ハラスメント相談に対応する義務があり、このことは、業務に関連している限り、たとえ職場外で起きたことでもあてはまります。したがって、職場外のセクハラでも、社内に設置されたハラスメント相談窓口、コンプライアンス窓口に通報したり、社長や人事担当、上司などといった部署に報告したりすべきです。

会社への報告は、できる限り書面やメールなど、記録に残る形で進めましょう。

企業は、通報を受けたら、事実調査を行い、必要に応じて加害者を処分したり、被害者を保護したりして、被害回復と再発防止をしなければなりません。セクハラを相談したことを理由に解雇や減給、降格といった不利益な取り扱いをすることは、法律上禁止されています。

「セカンドハラスメント」の解説

外部の機関への相談

最後に、社内での対応に限界がある場合や、適切に対応されない場合は、外部の専門機関への相談を検討しましょう。状況に応じて、複数の機関を併用しても構いません。

- 労働局(総合労働相談コーナー)

無料かつ匿名で相談可能。初期の相談先として適しています。 - 弁護士への相談

加害者や会社への損害賠償請求、刑事告訴などを視野に入れる場合、労働問題に詳しい弁護士に相談するのがお勧めです。初回無料相談を行っている法律事務所もあります。 - NPO法人・女性支援団体など

ハラスメント被害に特化したサポート体制を有する民間団体もあります。法律以外に、精神面のケアを受けられます。 - 労働組合

労働組合に加入すれば、組合が会社との交渉(団体交渉)を代行してくれます。会社に組合がなくても、合同労組やユニオンへの相談も可能です。

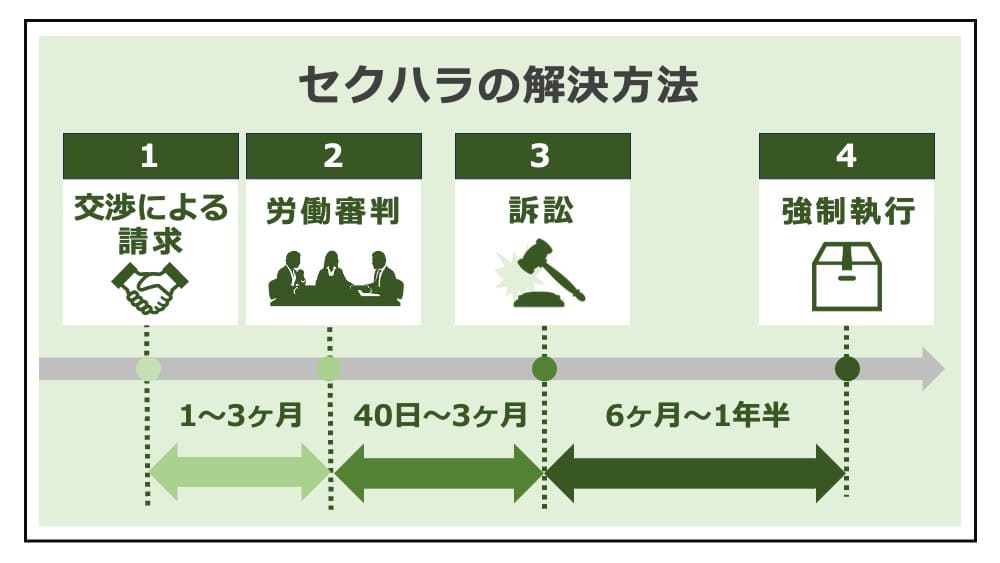

弁護士に相談すれば、交渉による解決を試み、決裂する場合には、労働審判や訴訟といった裁判手続きでの解決を目指すことができます。

職場外でのセクハラは、曖昧な領域と思われがちで、職場内ほど責任がないのではないかと誤解されることもあります。しかし、決して泣き寝入りする必要はありません。たとえ職場外で行われたとしても、法的な措置でセクハラの責任を追及すべきケースも多いものです。

「労働問題に強い弁護士」の解説

まとめ

今回は、職場以外におけるセクハラについて解説しました。

セクハラは、職場内だけでなく、飲み会、出張、SNS、取引先との関係など、職場以外の場所でも容易に起こり得る問題です。たとえ勤務時間外だったり、業務を離れていたりしても、「職務に関連する場面」での言動は、違法なセクハラとして企業の責任を追及できる可能性があります。

職場外のセクハラも、職場内と同じく、被害に遭った際は、まず証拠を確保し、社内の相談窓口や外部機関への相談を検討しましょう。一人で抱え込まず、適切な手順を踏むことで、自分の身を守るべきです。企業側も、被害を見過ごさず、再発防止に向けた体制整備が求められます。

職場外でのセクハラを「仕方がない」「曖昧な領域」として放置せず、正しい知識と対処法を身につけることが、安心して働ける環境づくりの第一歩です

- 業務に関連する行為なら、職場外のセクハラでも責任が生じる

- 職場外のセクハラこそ、監視の目がないため証拠確保が救済のカギとなる

- 職場外だったとしても、相談を受けた場合、企業は調査・是正すべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【セクハラの基本】

【セクハラ被害者の相談】

【セクハラ加害者の相談】

- セクハラ加害者の注意点

- セクハラ冤罪を疑われたら

- 同意があってもセクハラ?

- セクハラ加害者の責任

- セクハラの始末書の書き方

- セクハラの謝罪文の書き方

- 加害者の自宅待機命令

- 身に覚えのないセクハラ

- セクハラ加害者の退職勧奨

- セクハラで不当解雇されたら

- セクハラで懲戒解雇されたら

- セクハラの示談

【さまざまなセクハラのケース】