正社員として雇用される場合、はじめに試用期間が設けられるのが通例でしょう。試用期間だと、どうしても会社からは軽く扱われがち。しかし、決して「お試し期間」ではなく、労働者としてきちんと保護されるべきです。

まだ入社したばかりで、試用期間だと、それほど大きな貢献はできていないかもしれません。それでも、労働時間が長くなれば、残業代がもらえるのは当然のことです。むしろ悪質な会社だと、「試用」なのをいいことに、残業代を出さずに長く残し、酷使することも。

入社した途端に研修や指導が長引き、帰られせてもらえないという例もあります。「本採用してもらえないかもしれない」という恐怖から残業代をあきらめる人もいます。

今回は、試用期間中でも残業代が請求できることについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 試用期間中でも、労働基準法が適用され、残業代が発生するのは当然

- 試用期間中の指導や教育でも、使用者の指揮命令が及べば「労働時間」

- 試用期間の残業代が出ないとき、「労働時間」と自発的な訓練は区別すべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

試用期間中も残業代はもらえる

試用期間でも、残業代はもらえるのが原則です。むしろ、「試用期間だから」というだけの理由で残業代が払われないのは、違法なブラック企業。この当然の原則について、初めに解説します。

試用期間でも残業を命じられる

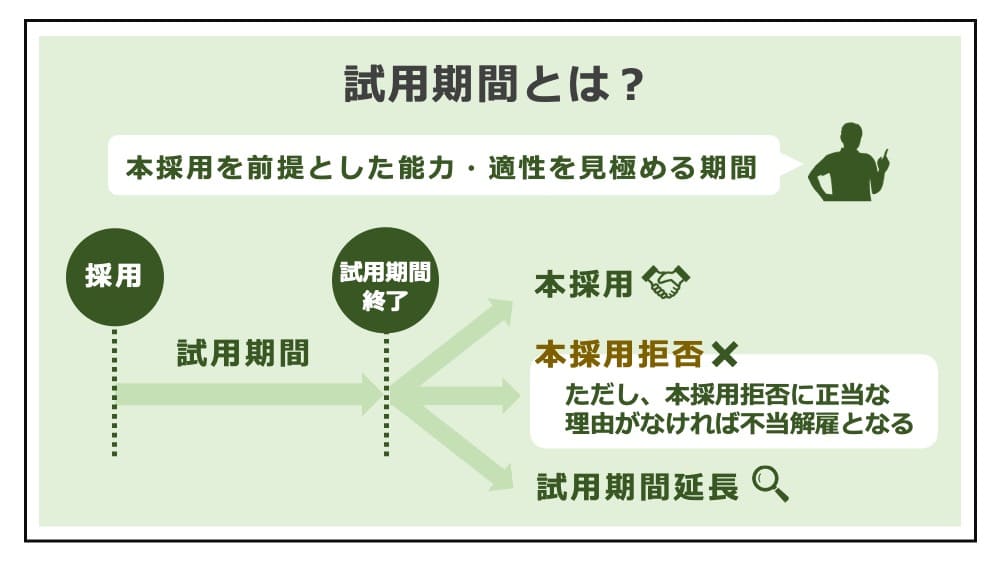

試用期間は、新規に採用した社員の勤務態度、能力や適正を見極める期間。正社員として本採用する前に3ヶ月〜6ヶ月程度の試用期間が置かれるのが通例です。この期間内に、本採用するか判断され、本採用されない場合は解雇(本採用拒否)となります。

「試用」という言葉なので、「お試し」というイメージが強い会社もあります。しかし、試用期間でも、すでに雇用された労働者であるのに変わらず、権利は補償されています。したがって、試用期間の労働者も、当然に労働基準法の保護を受けられます。一方で、保護が受けられる分、「教育」「訓練」と甘くみるべきでなく、残業を命じられることはあると肝に銘じてください。

「残業代の未払いの事例」の解説

試用期間中の残業でも残業代は支払われる

試用期間中でも、労働基準法9条にいう「労働者」に該当し、残業をすれば、当然に残業代が支払われます。試用期間の社員の価値を軽く見て、残業代を払わない会社の扱いは、明らかに違法です。

労働基準法の定める残業代について、正当な権利として保護されるのはもちろんのことです。残業の対象となる労働時間は、通常の労働者と同じく、次のとおりです。

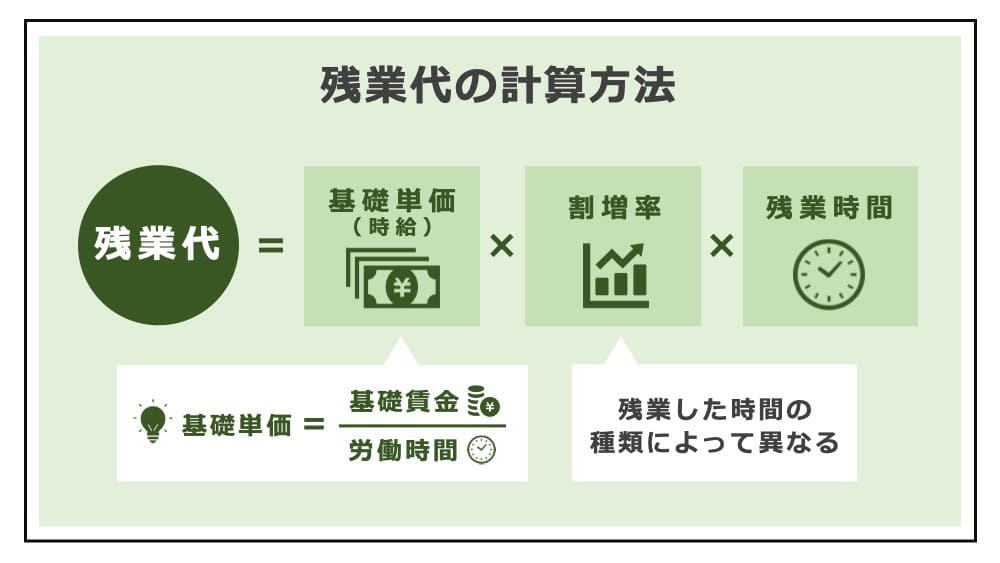

試用期間でも、残業代の計算方法は、本採用後と変わりありません。

「残業代の計算方法」の解説

自主的な残業だと残業代が出ない

一方で、自主的な残業だと、残業代が出ないことがあります。このことは、試用期間に限らず、本採用後の正社員でも同じですが、試用期間では「早く役に立とう」という思いから、自発的な残業をしたり、休日返上で頑張ったりする方も多いため、問題となります。

本当に自発的にしているならば、それは「労働時間」ではなく、どれほど夜遅くまで残っても残業代はもらえません。しかし、悪質な会社だと「本採用しないレベルだ」「能力不足だ」など脅し、居残って努力せざるを得ないプレッシャーをかけてくることも。事実上強制され、黙認されているような残業は、自主的な残業とはいえず、原則通り残業代が出ると考えるべきです。

「サービス残業の黙認の違法性」の解説

試用期間中でも残業代請求できるケース

試用期間中でも残業代が出るのが原則と知り、次に、ケース別に「こんな場合でも残業代が出るのだ」というのを理解してください。

研修や教育、指導も残業になる

試用期間に特有な「研修」「教育」や「指導」といった時間もまた、労働時間に含みます。これらの時間こそ、使用者の指揮命令が強く働いているからです。就業時間外にされる新人研修などもまた、上司の指示、命令によるものなら、残業になります。

なお、厳しすぎる指導は、パワハラになることもあります。新人、新卒の社会人など、また社会常識がない場合、パワハラを受け入れてしまいがちですが、注意してください。

「パワハラと指導の違い」の解説

新人は業務に時間がかかって当然

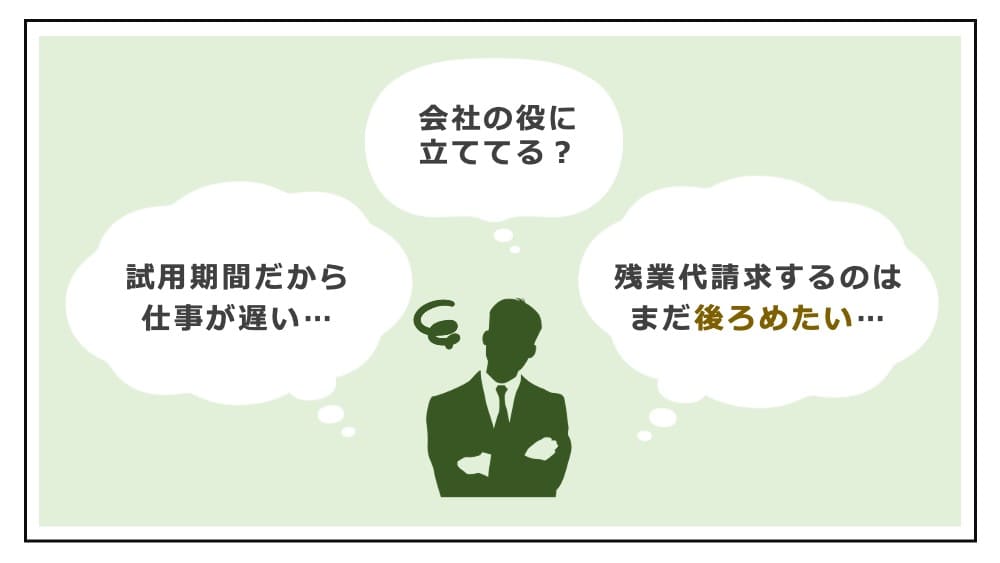

試用期間中だと、どれほど違法な長時間労働を強要されても我慢してしまう人も。残業代の請求に躊躇する方も少なくありません。「まだ会社に慣れていない」「十分な成果が出ていない」「覚えなければならないことが多く、手間をかけている」といった後ろめたい気持ちが、弱い立場を招いているのです。

しかし、こんな試用期間の特殊性こそが、労働時間を長くしていることを忘れてはなりません。新人だからこそ時間がかかって当然なのです。

試用期間の労働者にも、会社は残業を命令できます。36協定が存在し、その限度時間の範囲内なら、労働者は従わなければなりません。正当な理由なく、残業命令を拒否するのは違法です。

その裏返しとして、労働者もまた、試用期間中であっても残業代を請求できるのです。

みなし残業時間を超えれば残業代がもらえる

試用期間中からみなし残業代を付けている会社もあります。みなし残業代は、支払うべき残業代の前払いであり、適法に整備されている場合にはその額までは残業代がもらえません。

しかし、みなし残業代が適法といえるには、通常の労働時間の対価と明確に区分されている必要があります。また、みなし残業時間を超えれば、差額の残業代は当然に払われます。

「固定残業代の計算方法」の解説

試用期間の残業代が出ないときの対策

試用期間中でも残業代請求すべき理由は理解できたでしょう。しかし、ブラックな会社のなかには、労働法を知らない組織もあります。

試用期間中であるのを理由に、残業代が出ないとき、どう対策したらよいか解説します。

試用期間でも残業にあたる時間を区別する

試用期間中は、「仕事を覚えなくてはならない」という側面から、残業が区別しづらい面があります。居残って、仕事を覚えるのに教育を受けるなどといった時間は、残業かどうか曖昧だからです。

試用期間中に残業代請求するなら、どの時間が残業なのか、よく区別しなければなりません。このとき、「労働時間」とは「使用者の指揮命令下に置かれた時間」という基本が大切。このことは、試用期間中であろうと、正規雇用であろうと同じです。

無償の奉仕は断る

悪質な企業だと、「試用期間中は残業代を払わない契約だ」といった主張をしてくることも。しかし、労働基準法違反であり、それは試用期間でも同じことです。たとえ労使間に残業代をなくすような合意があっても、無償の奉仕はしてはいけません。

試用期間中だと、労働者側からも自発的に、無償奉仕してしまうケースがあります。しかし、自己評価を、不当に低く持ちすぎないことが大切です。無償奉仕は、つまりは「サービス残業」であり、違法です。

「サービス残業の違法性」の解説

残業の証拠を集める

労働審判、訴訟など裁判所の手続きでは、「残業したこと」の証拠は労働者が準備しなければなりません。したがって、まずは証拠集めが大切です。

試用期間中だと、まだ会社のどこにどんな証拠があるかわからないこともあります。特に大切な証拠である就業規則や、労働時間を管理している証拠を会社がどこに保管しているか、注意深くチェックしなければなりません。

タイムカードなど重要な証拠が入手できないとき、メモの活用がお勧めです。残業の内容と時間を、都度、具体的にメモして記録に残しておいてください。

「残業の証拠」の解説

早めに会社を辞めて転職する

試用期間中ならば、まだ入社直後ですから、残業代も払わない会社だと明らかになったら早く退職し、転職するのも良い選択肢です。「勤務年数が短いと就職できないのでは」と不安に思っている方もいますが、違和感を感じる会社に、今後3年や5年と耐えて働き続けるのは難しいことでしょう。傷の浅いうちに、他社への就職を検討してください。

弁護士に法律相談する

労働者が、本人だけで証拠を集め、会社と戦うのは難しいケースもあるでしょう。交渉で解決できず、労働審判や訴訟など、裁判になる場合はなおさらです。まして試用期間だと遠慮してしまい、言いたいことを言えなくなってしまう方も少なくありません。

確実に残業代を受けとるためにも、弁護士の法律相談を活用してください。証拠の集め方から残業についての基本的な考え方など、適切なアドバイスを受けることができます。

「残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説

試用期間と本採用後の扱いの違い

試用期間中でも、労働者なのに変わりはなく残業代はもらえると説明しました。雇用契約を結んでいる「労働者」であることは同じだからです。

ただし、試用期間中と、本採用後とでは、一定の違いがあります。この部分が、残業代について不利な影響を及ぼさないよう、労働者側でもよく理解すべきです。そこで、例外的に扱いの違う部分について解説します。

給料が低めに設定される

試用期間は同じ労働者とはいえ、本採用後の正社員とは、能力・経験が異なります。そのため、本採用後に比べ、多少なりとも給料が低めに設定されるのが通例。「本採用されたら、給料が上昇する」というイメージです。

ただし、試用期間中でも、最低賃金以下の給料とするのは違法です。入社時に通知した労働条件を下回ることもできません。雇用保険や社会保険への加入も、試用期間であっても必要です。そして、残業代は、給料の低さにかかわらず、残業した時間に応じて請求できます。

「基本給が低いときの対処法」の解説

有給休暇がない

有給休暇は、原則として入社から6ヶ月経過後の社員に付与されます。そのため、入社3ヶ月〜6ヶ月程度の間である試用期間中は、(法定以上の休暇を与えるホワイト企業でない限り)有給休暇がありません。残業して努力して、疲れすぎて倒れてしまったとき、いざというときの有給休暇が存在しないので無理は禁物です。

「有給休暇の取得方法」の解説

本採用拒否される可能性がある

また、同じ労働者とはいえ、本採用後の正社員のほうが、地位が安定しています。本採用後の解雇は、解雇権濫用法理により、正当な理由なくすることはできないからです。

これに対し、試用期間で雇用契約を終了し、本採用しないのが「本採用拒否」。本採用拒否もまったくの自由ではなく、解雇権濫用法理が適用され、解雇予告も必要です。ただし、本採用拒否のハードルは、本採用後の解雇よりは低いものと考えられています。

「試用期間中の解雇」の解説

まとめ

今回は、試用期間中の残業代のルールについて解説しました。試用期間でも残業代をもらうのは当然であり、未払いなら必ず請求しておきましょう。

労働基準法は、「労働者」が残業代を受け取る権利を保障しています。たとえ試用期間だったととしても、変わりはありません。試用期間中の労働者すらろくに保護しないブラック企業で、本採用されても不幸しかありません。

「新人だから仕方ない」「仕事ができないから残業代は我慢しなくては」とあきらめる人もいます。しかし、研修や指導など、試用期間中ほど労働時間は長引くので、残業代は請求すべきです。

- 試用期間中でも、労働基準法が適用され、残業代が発生するのは当然

- 試用期間中の指導や教育でも、使用者の指揮命令が及べば「労働時間」

- 試用期間の残業代が出ないとき、「労働時間」と自発的な訓練は区別すべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【残業代とは】

【労働時間とは】

【残業の証拠】

【残業代の相談窓口】

【残業代請求の方法】