仕事中に、災害にあってしまったとき、労災による補償を受けることができます。そして、労災による療養中のための休業中は、労働者は一方的に解雇されることはありません。不幸な労災事故にあってしまったとしても、安心してゆっくり治療に専念することができます。

一方、労働者の都合で退職することは、労災の治療中であっても禁止はされません。解雇と違って自主退職ならば、労働者が自由に決めることができ、保護に欠けることもないからです。労災に遭って保護すべき労働者も、自発的に辞めたいなら妨げる理由はないのです。このとき、労災の後で辞めるなら、気になるのは「退職後も労災の保護を受けられるか」という点でしょう。

今回は、労災で治療中に退職する方が、適切な補償を受けるポイントについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 労災中でも退職でき、退職後も労災からの給付をもらい続けることができる

- 退職後に労災を請求しようとするなら、労災保険給付の時効に注意する

- 会社に対する慰謝料をはじめ損害賠償請求も、退職後でも可能

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

労災中でも退職は自由

労災にあった労働者は、あくまで被害者であり「辞めなければならない」わけではありません。しかし、労災がきっかけで、結果的に会社に居づらくなってしまう人もいます。

労災によって退職を決断するのは、例えば、次のようなケースです。

相談者

相談者労災の療養が長引き、他の社員の目が気になり会社に居づらい

相談者

相談者いっそ退職して治療に専念し、直ったら新しい仕事を探したい

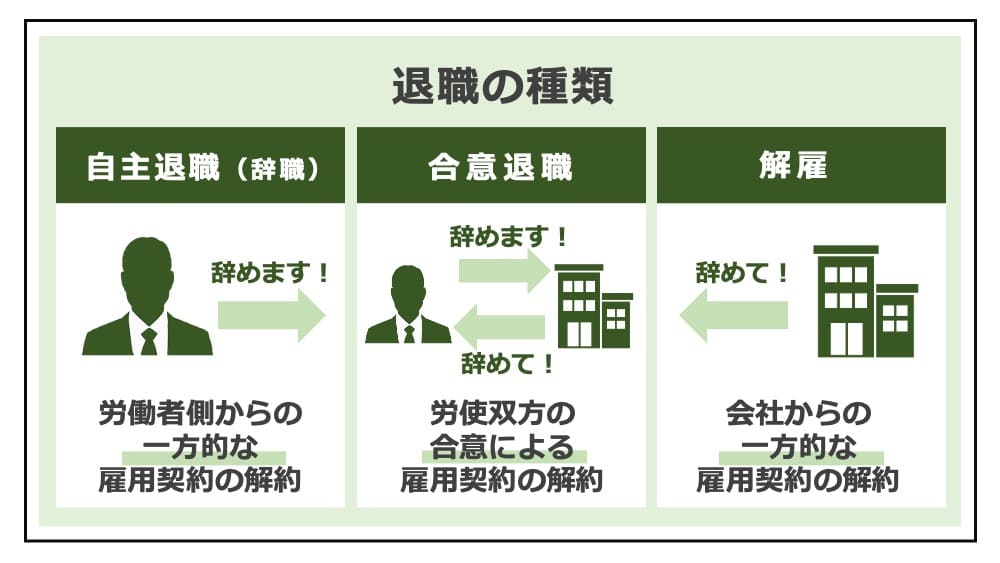

労働者側から退職する「自主退職」は、たとえ労災中でも自由です。労災の事故直後から労災申請中、認定の下りる前、療養中など、どのタイミングでも退職することができます。これは、労災事故によるケガだけでなく、うつ病や適応障害などの精神疾患にもあてはまります。

会社と合意できれば、退職の時期はいつでも調整できます。また、会社が退職に同意しなかったとしても民法のルールに従って辞めることができ、例えば期間の定めのない労働者なら、退職の意思表示から2週間の経過によって退職することができます(民法627条)。

後でトラブルにならないよう、退職届を出し、退職の意思表示を証拠に残して進めてください。

「退職届の書き方と出し方」「退職届と退職願の違い」の解説

退職後も労災は支給される

労災の給付を受けている間や療養中も、退職は可能だと解説しました。「労災中の退職」での心配ごとは、「退職した後も労災保険の給付を受けられるのか」という点ではないでしょうか。

結論から申し上げると、労災保険は、在職中はもちろん、退職した後であっても、保険給付を受けることができます。退職したからというだけで給付が打ち切られることはありません。このことは、労働基準法83条で「補償を受ける権利は労働者の退職によって変更されることはない」、労災保険法12条の5で「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」などと定められていることからも明らかです。

退職後も労災が支給されるのは、退職の理由によっても変わりません。つまり、自主退職(辞職)でも合意退職でも、定年退職でも、その後も支給を受けられます(なお、会社からの一方的な解雇は、労災の療養期間中に行うことは許されていません)。

労災によって働けない状態なのに、保険給付が受けられないと無収入になってしまいます。労災により労働できない状態の救済のためにある労災保険ですから、補償がなくなっては困ることでしょう。無収入となれば、会社に居続けられても、生計を維持するための収入が消滅してしまいます。

「退職後は、労災給付を受けられないのでは」というのは、誤解です。労災中に退職しても、労災保険の補償は失われません。在職中に、業務災害にあい、労災認定されたなら、退職後でも労災の保険給付をもらっておきましょう。

「労災について弁護士に相談すべき理由」の解説

退職後の労災請求は、時効に注意

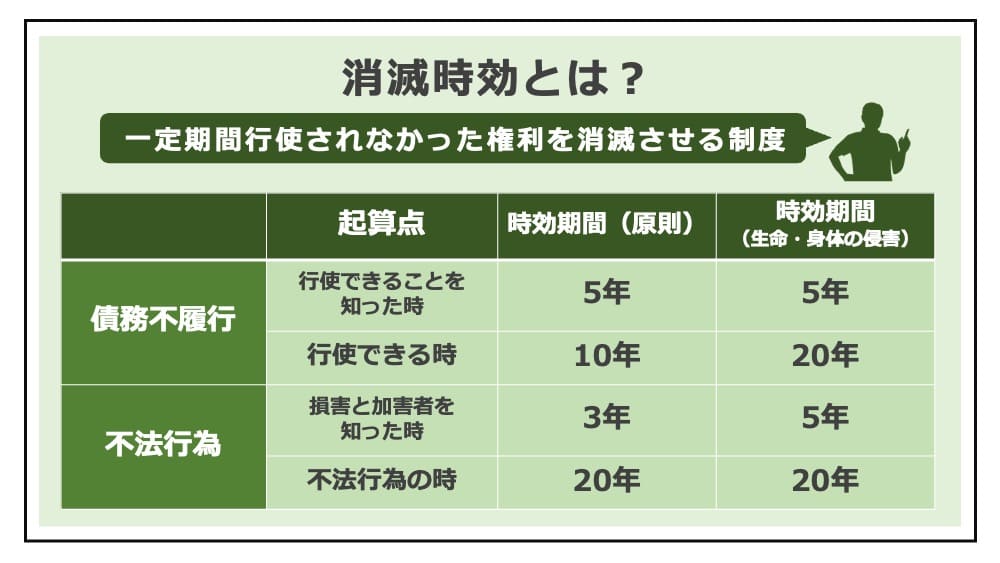

退職後に労災を請求しようとしているなら、時効に注意が必要です。退職後も労災の給付はもらえますが、時効期間が経過していると、請求権がなくなってしまうからです。

労災についての請求の時効は、次の通りです。

| 労災保険 | 時効期間 |

|---|---|

| 療養(補償)給付 | 療養の費用を支払った日の翌日から2年 |

| 休業(補償)給付 | 休業の日の翌日から2年 |

| 障害(補償)給付 | 傷病が治癒した日の翌日から5年 |

| 障害(補償)年金前払一時金 | 2年 |

| 障害(補償)年金差額一時金 | 労働者が死亡した日の翌日から5年 |

| 介護(補償)給付 | 介護を受けた日の翌月1日から2年 |

| 遺族(補償)給付 | 労働者が死亡した日の翌日から5年 |

| 遺族(補償)年金前払一時金 | 2年 |

| 葬祭料(葬祭給付) | 2年 |

なお、労災について、会社が安全配慮義務にも違反している場合には、損害賠償請求をすることもできます。安全配慮義務違反の損害賠償請求の時効は、「債権者がその権利を行使することができることを知った時から5年」または「権利を行使することができる時から10年(生命・身体の侵害については20年)」となります(民法166条)。

「労災の慰謝料の相場」の解説

労災と退職について注意を要するケース

労災の療養中に退職しても、退職後も労災がもらえることを解説しました。

ただし、労災はすぐに終わるわけではありません。補償を受けるには、労災事故から、会社の協力を得て申請、そして認定と進みます。このような労災の流れのなかで、退職を考えるとき、注意したいポイントを解説します。

復帰後に休業給付を請求する場合

労災の療養が終わり、復職した後でも、認定が下れば、補償を受けることができます。労災によって休まざるを得なかった期間は、休業給付(休業補償給付)がもらえるところ、復帰後であっても、労災認定が下ったなら、過去分の休業について補償を請求することができるからです。

「労災の休業補償」の解説

労災の後に転職した場合

労災によって退職したとき、退職後も労災をもらい続けることができます。しかし、これは、労災によるケガや病気で、療養が必要であることがその理由です。つまり、退職し、転職して仕事を開始した後は、休業や療養に関する労災の給付を受け取ることはできなくなります。転職先に、労災をもらっていたとバレることは通常ないため、転職に不利になることもありません。

「うつ病は転職で不利?」の解説

退職後に後遺症が発覚した場合

労災についての請求を、どうしても退職後にせざるを得ないのが、後遺症が発覚したケースです。労災事故が重いものであるほど、後遺症が残ってしまうことがあります。しばらく期間が経ってから明らかになると、もはや退職後した後とある例も珍しくありません。

治療を継続しても、後遺症が残ってしまったとき、障害給付(障害補償給付)を退職後に請求できます。あわせて、会社に対して、後遺症に相当する慰謝料を請求するのも忘れないでください。

労災申請中に退職する場合

労災申請中に退職した場合にも同じく、その後に認定が下りれば、労災の保険給付を受けられます。当然ながら、在職中の事故で労災認定されるかは、申請中に退職しても影響ありません。

ただし、労災申請中に退職するなら、退職後もしっかり協力してもらえるか、会社に確認しておきましょう。労災の申請では、事業主の証明が必要となります。事業主証明が得られなくても申請自体はできるものの、結果的に労災の認定を得づらくなってしまいます。

「労災を会社が認めない時の対応」の解説

労災で療養中に解雇するのは違法

労災は、労働者に責任はありませんから、その間、労働者を保護しなければなりません。

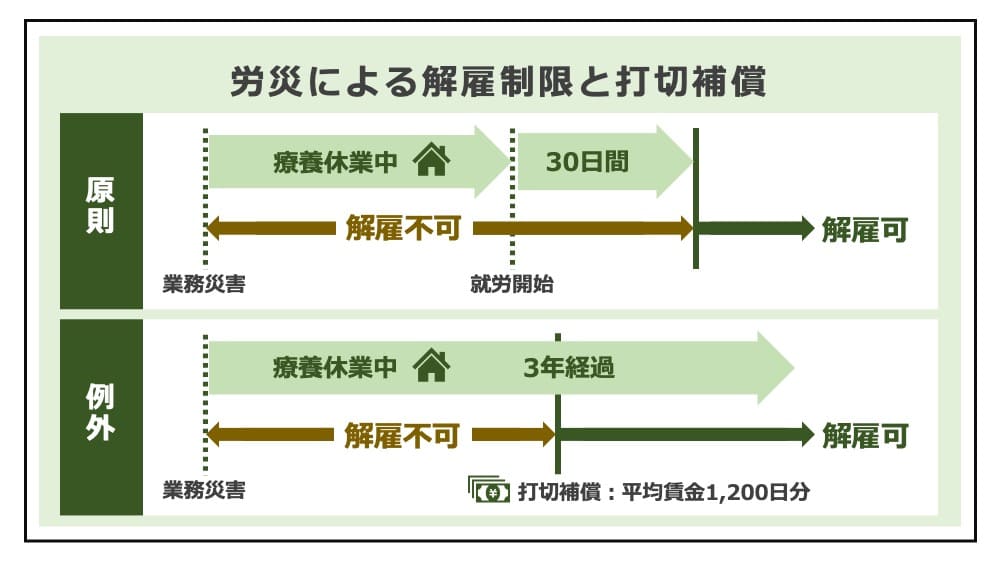

労災の療養のために休業する間と、その後、職場復帰してから30日間は、法律上解雇が禁止されます(解雇制限)。そのため、もし解雇されても、不当解雇であり、無効になります。労働基準法19条1項は、次のように定めています。

労働基準法19条1項(抜粋)

使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

この場合、労災中の解雇が無効となれば、労働者はこれまで通りに在籍し、療養を継続することができます。また、労災の療養中なのに解雇するのは悪質であり、慰謝料を請求できるケースもあります。なお、通勤中の事故は「通勤災害」として労災と同じ給付を受けられますが、解雇禁止はありません。ただし、解雇権濫用法理により、正当な理由なく解雇することはできません。

ただし、療養開始後3年が経過し、平均賃金1200日分を払った場合には、会社は補償を中止できます。これを「打切補償」といいます(労働基準法81条)。

打切補償をした後は、労災によって解雇が禁止されず、正当な理由があるなら適法に解雇することができます。

「労災の休業中の解雇の違法性」の解説

退職後の労災に関する注意点

最後に、退職後の労災について、労働者が注意すべきポイントを解説します。

退職しても労災は減額されない

労災の療養によって、会社を休まざるを得ないとき、休業給付(休業補償給付)を受け取れます。いわゆる、休業してもらえなくなった給料の補償を意味するものなので、「退職して仕事がなくなると、減額されてしまうのではないか」という相談を寄せられることがあります。

しかし、労災後に退職しても給付を受け続けられるのと同様に、労災が減額されることもありません。休業給付(休業補償給付)の金額は、給付基礎日額の80%が基準となります。給付基礎日額は、退職前の給料を、暦日数で割って算出します。そのため、退職した後であっても、この金額に変わりはなく、減額はされません。

「休業手当の計算と請求方法」の解説

安全配慮義務違反の損害賠償も、退職後に請求できる

会社は、労働者を安全に働かせる義務があります。このような会社の義務を「安全配慮義務」といい、違反すれば損害賠償を請求できます。労災事故が起きてしまうような職場では、安全性は損なわれているといってよいでしょう。

労災保険では十分にカバーされない損害(精神的苦痛に対する慰謝料など)については、安全配慮義務違反を根拠として会社に請求することができます。そして、この請求もまた、労災の給付と同じく、退職後であっても請求できることとなっています。

最悪のケースは、労災事故で死亡してしまう例で、この場合、社員でなくなるのは当然。それでもなお、その後も遺族から会社に対して、責任追及をすることができます。

「労災の遺族の補償」の解説

まとめ

今回は、労災で療養中に退職を決意した方に向けた解説でした。

労災期間中に退職するのは労働者の自由です。「療養に専念したい」「仕事が嫌になった」など、退職理由は人によって様々ですが、労災をきっかけに退職を決断したとき、労災申請や保険給付の点で損をしてしまわないよう注意しましょう。少なくとも、労災の治療中なら、退職しても労災の支給は止まることはないので、安心して退職し、人生を考え直すことができます。

なお、労災期間中に解雇をするのは、法律上禁止された行為です。療養中にもかかわらず解雇された場合、労働審判や訴訟で徹底して争うべきです。

- 労災中でも退職でき、退職後も労災からの給付をもらい続けることができる

- 退職後に労災を請求しようとするなら、労災保険給付の時効に注意する

- 会社に対する慰謝料をはじめ損害賠償請求も、退職後でも可能

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【労災申請と労災認定】

【労災と休職】

【過労死】

【さまざまなケースの労災】

【労災の責任】