「中小企業はブラックだ」という言葉を耳にしたことのある方も多いでしょう。中小企業で働く労働者から「わが社はブラックではないか」と相談を受けることもあります。

確かに、一部の中小企業では労働法違反が頻発し、給与や労働環境に不満を抱える社員も多いことから、大企業に比べて、中小企業はブラックだというイメージは根強く残っています。しかし、なぜそのようなイメージが広がったのか、理由を知らないまま中小企業をブラック扱いして避けるのは誤りです。中小企業にも様々な会社があり、法令を遵守するホワイト企業も存在します。

では、なぜ中小企業がブラックだと言われてしまうのか、そこには、規模の小さい会社がブラックになりやすい理由や背景があります。

今回は、中小企業がブラック化しやすい背景とその理由と、労働環境を改善するための具体的な対処法について解説します。

- 中小企業が全てブラックではないが、ブラックになりやすい構造上の理由がある

- ブラックな中小企業の特徴を知り、入社前に気付いて回避すべき

- 中小企業に勤務していてブラックだと気付いたら、引き止めに負けず退職すべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

中小企業が「ブラック」と言われる背景

「中小企業はブラックだ」という不安がよくささやかれます。しかし、本解説の通り、全ての中小企業がブラックなわけでは決してありません。中小企業でも、労働者の安全や健康に配慮し、法律を遵守するホワイト企業もあります。

多くの中小企業には違法な実態など無いものの、一部の問題ある会社が目立つことは、中小企業が「ブラック」だと言われる背景となっています。労働裁判で訴えられ、メディアで報道されて問題視されるのも、ごく一部の中小企業です。外からの目だけでなく、中小企業のなかで働く人も、大企業よりも「勤務先がブラックだ」と感じる傾向にあるのが現実です。したがって、必ずしも一般化できるわけではないものの、残念ながら中小企業のなかにブラックな会社が一定数あるのは真実だと言わざるを得ません。

ブラックな中小企業の実態は、労働者を「人」とは思わず軽視し、酷使します。そして、不要となった人材は容赦なく切り捨てていきます。当然ながら、上記のいずれもが、労働法に違反しており、違法な実態であるのは明らかです。

「労働問題の種類と解決策」の解説

ブラックな中小企業でよく起こる労働問題

ブラックな中小企業では、次のような労働問題がよく起こります。

長時間労働が慢性化している

ブラックな中小企業では、過剰な労働時間を強いられることがよくあります。「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えて働くことが常態化し、残業代も適正に払われないケースも少なくありません。違法な長時間労働は、社員の疲労やストレスを蓄積させ、健康被害や離職率の増加といった問題を引き起こします。

休息を取ろうにも、法律で保障された休憩や、有給休暇の取得も満足にできません。

「長時間労働の問題点と対策」の解説

低賃金で残業代も払われない

ブラックな中小企業だと、最低賃金に満たない低賃金しか払わない会社もあります。人件費節約のために残業代が払ってもらえず、違法なサービス残業となってしまうことも多いもの。頑張って貢献しても、ボーナスや昇給も期待できません。低賃金で労働力を買い叩かれると、社員のモチベーションや生産性が低下し、業績はますます下降してしまいます。

ブラックな中小企業では、そもそも雇用契約書すら作成されず、契約内容が曖昧で、労働条件を正確に把握できないこともあります。労働条件がわからないと、いくらの残業代が得られるかも正しく計算することができません。

「残業代の計算方法」の解説

日常的にハラスメントがある

職場内で日常的にハラスメントがあるのも、ブラックな中小企業によくある問題です。ブラックな中小企業では、経営者や上司がパワハラ気質なことが多く、セクハラが蔓延していることもあります。中小企業の職場環境は閉鎖的で、助けを求めることが難しくストレス過多となりがち。嫌な上司がいても、企業規模が小さいと人事異動で逃げることもできません。

中小企業は、古い社風の会社も多く、人間関係が固定化するため、職場のモラハラや職場いじめも、大企業に比べて起こりやすい傾向にあります。

労働環境が劣悪である

ブラックな中小企業の職場環境は非常に悪く、労働者の健康を害するリスクが高い状況にあります。例えば、安全衛生基準を満たさない作業場であったり、適切な休憩を取れなかったりする問題点が見られます。労働災害が発生しやすく、労働者の安全は脅かされてしまいます。

また、過剰なノルマや高すぎる目標に追い立てられ、達成できないと厳しく叱責されたり、低評価となって給料を下げられたりすることもあります。このような厳しすぎる環境は、社員に強い精神的ストレスを与え、うつ病や適応障害などの精神疾患の原因ともなります。

「労災について弁護士に相談すべき理由」の解説

不当な解雇や労働条件の変更がある

ブラックな中小企業では、正当な理由なく解雇されたり、突然に労働条件を不利なものに変更されてしまったりすることがあります。ブラックな会社ほど、不要になった人材には厳しいです。反抗的であったり、権利を主張したりする人に「問題社員」のレッテルを貼り、しつこく退職強要するなどして追い出そうとします。

ただし、解雇は制限されており、理由のない解雇は違法です。解雇権濫用法理によって、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上の相当性を欠く場合には、違法な不当解雇として無効になります(労働契約法16条)。

「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

労働者の声が反映されない

ブラックな中小企業は、労働者が意見を述べても無視し、誠実に対応しようとはしません。経営者が一方的に決定を下し、従業員の意見や要望は全く反映されない結果、働く人は無力感を感じて、ますます職場の環境は悪化していきます。

労働者が正当な権利を主張しても対応されなければ、交渉や話し合いでは解決できず、労働審判や訴訟などの裁判を起こして争うしかありません。

「裁判で勝つ方法」の解説

ブラックな中小企業が多い理由

ブラックな中小企業が多いとされる理由には、いくつかの根本的な原因があります。

資金力が乏しい

中小企業は、大企業に比べて資金力が限られていることが多いです。限られた予算で経営を維持するには、社員の給料や福利厚生を削るしかないこともあります。労働環境の整備に十分な費用を割くことのできない中小企業も少なくありません。

業績が不安定だと、人件費を削減しようとして残業代を払わなかったり、休憩を与えなかったりなど、限られた人員に無理な働き方を強いて現状を打破しようとします。違法な状態を改善する余力もなく、ブラックな中小企業になっていきます。

「ブラック企業の特徴と見分け方」の解説

人手不足が慢性化しているから

中小企業は、慢性的に人手不足であり、従業員一人あたりの負担は大きくなりがちです。社員数が少ないだけでなく、知名度の高い大企業に比べて応募も少なく、優秀な人材を確保しづらいです。

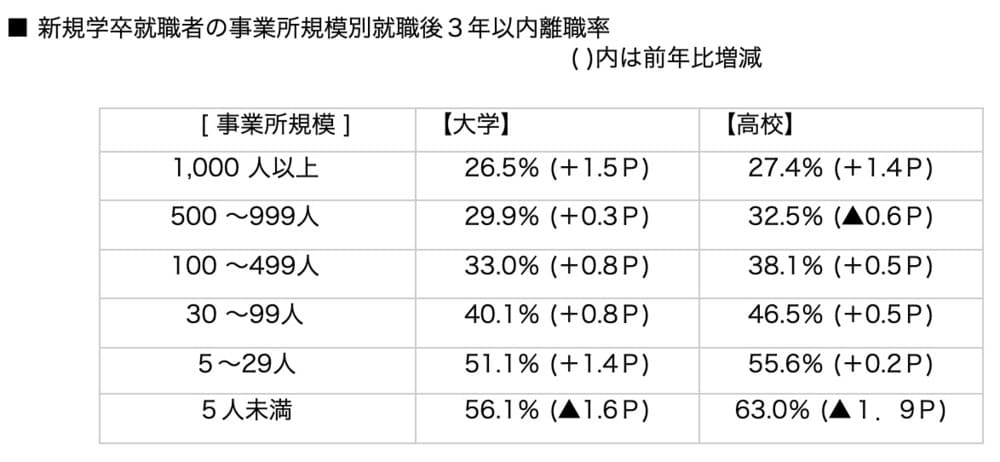

中小企業のブラックな実態は、採用数の少なさだけでなく、離職率の高さにも起因します。次表の通り、企業規模が小さいほど離職率が高い傾向があります。離職率が高まると、新人が多くなり、教育や指導に十分な時間を割けず、職場の雰囲気は悪化していきます。

余計な人件費や採用コストを支払うことができない結果、現状の限られた人員で対応せざるを得なくなるのも、ブラックな中小企業の特徴です。

「人手不足なのに雇わない企業の理由と解決策」の解説

経営者のコンプライアンス意識が低い

中小企業の経営者は、しばしばワンマンになりがちです。大企業だと、株主や他の役員による監視の目があり、経営者の違法行為に歯止めがかかることもありますが、中小企業ではそのようなブレーキは効きません。経営者の無理な要求は、過剰労働に繋がってしまいます。

ブラックな中小企業の経営者は、企業の成長や生存を優先するあまり、労働環境の改善や従業員の気持ちに意識が回りません。労働法などの法律知識も疎く、ブラックな働き方を放置します。一方で、社員数の少ない中小企業では社長と社員の距離が近く、無理な労働を押し付けるパワハラ被害が横行していることも少なくありません。

「ワンマン社長の対策」の解説

法律を守る体制が整っていない

中小企業のなかには、法規制の遵守が徹底されていないケースがあります。経営の危うい中小企業だと、法律を守る余裕がなく、違法だと分かっていても、生き残るために法違反をせざるを得なくなっている会社もあります。

中小企業の多くは、社内に労働組合がなく、法務部や法務担当者を設置されていないことが多いです。家族経営の会社も少なくなく、法律を守るために体制を整備するという発想がないこともあります。業績に余裕がないと、弁護士や社労士といった外部の力を借りるのも難しいでしょう。

「労働組合のない会社における相談先」の解説

競争力が低い

中小企業は、大企業との価格競争に巻き込まれることが多く、競争力の低い中小企業ほどブラックになりがちです。割引や短納期など、顧客や取引先の無茶な要求に応じなければ契約を継続できないとき、弱小な企業は従わざるを得ません。要求を受け入れたしわ寄せは、労働者の負担となります。低賃金で社員を酷使することで大企業との競争に勝とうとすると、労働者に負荷がかかり、ブラック化していきます。

特に、下請け企業では、価格が主な競争要因となり、コスト削減を強いられるという構造上の問題があります。大口の顧客を失うリスクと天秤にかけると、社員の給与を削減し、安価な労働力を確保し、過度な業務を負担させて競争力を保つしかなくなってしまいます。安定した収入源を確保するために、結果として社員の労働環境を犠牲になってしまうのです。

「無償労働(無給労働)の問題点と対処法」の解説

労働者側の権利意識も低い

中小企業がブラックな理由が、企業側だけでなく、労働者側にあることもあります。中小企業で働いていると、労働者の権利についての知識のない人も多く、結果として、使用者からの過度な要求に従って無理をしてしまうことがあるからです。

違法な現状に泣き寝入りするのは、中小企業がブラックとなることに手を貸すのと同じことです。家族経営や地域密着型の小さな企業だと、義務感や責任感から、過酷な労働条件を受け入れてしまう人も少なくありません。小規模な会社ほど人間関係が密になり、職場に居辛くなることを恐れて文句を言いづらくなっています。悪質な会社では、不満を言った社員を退職させたり、職場いじめの対象にされたりといった弊害もあります。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

ブラックな中小企業の特徴を知って避けるのが重要

ブラックな中小企業には、いくつかの特徴があります。これらの中小企業に特有の問題を知っておけば、ブラックの疑いのある中小企業への入社や転職を回避することができます。

離職率が高い

ブラックな中小企業では、従業員は過酷な労働環境に耐えきれずにすぐ辞めてしまうことが多く、離職率は高い傾向にあります。社員数や創業年数に比べて、離職率が高い場合、労働環境や待遇に問題ある企業の可能性を疑いましょう。

定着率が低いと、人手不足が常態化します。採用に困っており、求人広告が常に出ていることが多いです。新しい従業員を募集し続けなければならないのも、労働環境に問題があって社員がすぐに辞めてしまうからだと考えられます。

「ベンチャー企業の残業の実態」の解説

過度な好条件や曖昧な仕事内容

業界水準を大きく上回る給与や待遇を提示する会社は、内部に労働問題を抱えている可能性があります。中小企業でありながら、大企業並みの福利厚生を謳っていたり、高すぎる給与やボーナスを提示したりする会社は、その分だけ労働者への要求も高く、負担が重いおそれがあります。

求人広告や面接で、具体的な仕事内容が明らかにされない場合も注意が必要です。中小企業は、社員が少ないために業務範囲が広く、分担が曖昧なことは多いものの、予定外の業務を押し付けられると過重労働に繋がりかねません。特に、残業についての明確な説明のない中小企業はブラックな可能性が高いため注意を要します。インターネット上の口コミや評判、就活サイトのレビューなどもよく調査し、参考にしてください。

「雇用契約書がないことの違法性」「雇用契約書に残業代の記載がない場合」の解説

採用面接で社内の雰囲気を感じ取る

採用面接で、社長や面接担当者が高圧的な会社も、ブラックな可能性があります。採用面接は、社内の雰囲気を知る良い機会であり、違和感を覚えたなら入社を止めましょう。残業時間や仕事量の多さといった質問に具体的な回答をせず、情報を与えずにはぐらかそうとする会社は、ブラックな中小企業のおそれがあります。

できるだけ、採用選考のプロセスで、社内の雰囲気や職場環境を観察してください。社員が疲れた様子や暗い雰囲気だったり、社長に意見できなかったりするとき、労務管理に問題のあるブラックな中小企業の可能性があります。

「圧迫面接の違法性」の解説

勤務する中小企業がブラックだと判明したときの対処法

最後に、残念ながら、勤務する中小企業がブラックだと判明したときの対処法について解説します。入社後に中小企業のブラックな実態に気付いたときは、我慢せず、自身の心身の健康を守ることを第一に考えて行動してください。

労働条件や労働環境に違法がないか確認する

まず、自身の労働条件、置かれている労働環境が違法でないか、確認する必要があります。労働基準法をはじめとした労働法を理解することで、職場での待遇に法違反がないかチェックしましょう。知識が不足し、違法性の判断を自分ではできないとき、労働問題に詳しい弁護士のアドバイスを受けるため、無料相談を活用するのがおすすめです。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

会社に改善を要求する

勤務先がブラックな中小企業であると判明しても、すぐに退職して逃げられる人ばかりではありません。社内に残り続けるなら、労働条件や労働環境を改善するよう、会社に要求してください。

労働者が一人で要求しても会社が誠実に応じてくれないときは、次章以降に解説する通り、同僚と連携する、労働基準監督署や弁護士を活用するといった方法でプレッシャーを強め、改善せざるを得ない状況に追い込むことができます。

改善を要求する際は、労働条件や実際の勤務時間、社長や上司とのやり取りなどを記録に残しながら対処するのが重要です。これらの資料は、後から争う際にも証拠として役に立つからです。

同僚と連携する

一人で対処するのが難しい場合は、同じ職場で働く信頼できる同僚と悩みを共有し、連携を取るのが有効です。その中小企業が、全社的にブラックならば、あなたの悩んでいる労働問題は、他の同僚とも共有できるはずです。社員が一丸となって対処することで、社長や上司に改善を求める力を強めることができます。複数の社員で一緒に声を上げれば、職場全体に法律問題が存在することをよく認識させられるでしょう。

複数の社員が協力して争うなら、労働組合に加入する方法も有益です。社内に労働組合がないときは、外部の合同労組(ユニオン)が強い味方となってくれます。

労働基準監督署や弁護士を活用する

社内での解決が難しい場合は外部の機関を活用するのがお勧めです。ブラックな中小企業では、社内に適切な相談窓口が設置されていなかったり、経営陣に問題があって社内では是正させられなかったりといったケースも多いからです。

労働問題のケースに応じて、労働基準監督署への通報をしたり、労働問題に精通した弁護士に法律相談したりといった方法を検討してください。弁護士は、労働者の権利を保護し、労働審判や訴訟といった裁判手続きを取る際のサポートをすることができます。

「労働基準監督署への通報」「サービス残業の告発」の解説

ホワイトな会社に転職する

勤務先がブラックな中小企業だと判明し、改善の見込みもない場合には、転職を検討するのも選択肢の一つ。可能な限り速やかに、不利益から逃げるのも大切な考え方です。特に、心身の健康が脅かされる状況なら、無理せず、より良い労働環境を求めて転職しましょう。

退職は労働者の自由であり、これを妨げるのは違法です。ブラックな中小企業ほど人手不足で、引き留めを図りますが、屈してはいけません。転職先がブラックだと負の連鎖ですから、「中小企業は自分に合わない」と感じるなら、次は、ホワイトな大企業への転職を目指すべきです。

「入った会社がブラックだったときの辞め方」の解説

法的措置を検討する

最終手段として、法的措置を取ることも検討してください。

ブラックな中小企業では、残業代に未払いがある可能性が高いです。「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超える残業には、通常の賃金の1.25倍の割増賃金が必要です。そして、月60時間を超える残業の割増率は50%とされます。50%の割増率は、2023年3月31日までは大企業のみに適用され、中小企業への適用は留保されていましたが、2023年4月1日以降は、中小企業でも、50%の割増率が適用されるようになりました。このように現在では、たとえ中小企業といえど、残業代の未払いや長時間労働について厳しい法規制の対象とされています。

また、中小企業特有の人間関係が、ハラスメントに繋がっているときは、慰謝料をはじめとした損害賠償の請求も忘れずに行ってください。

「残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説

まとめ

今回は、中小企業がブラックになりやすい理由と、対処法を解説しました。

中小企業が全てブラックなわけではありませんが、ブラック企業が多いのは事実です。中小企業がブラックだと言われるのは、小規模な企業であるがゆえの経済的な制約や人手不足、経営者の意識の不足、労働環境の整備が追いついていないことといった理由があります。労働問題は企業規模によらず起こりますが、問題を放置し、改善しない中小企業はブラック化します。

ブラックな中小企業の問題を改善するには、企業だけでなく労働者からも、労働環境を改善するよう要求する必要があります。そのためには、労働者が自らの権利を理解し、弁護士や労働基準監督署といった外部の機関を利用しながら権利を実現する努力をすべきです。中小企業が持つ魅力を最大限に引き出すために、ブラックにならない取り組みを、労使協力して進めなければなりません。

なお、どれほど努力しても改善されないブラックな中小企業からは、速やかに退職し、被害を受けないよう距離を取ることが大切です。退職するしかないなら、退職前の有給消化をし、未払い残業代請求をすることも忘れないようにしましょう。

- 中小企業が全てブラックではないが、ブラックになりやすい構造上の理由がある

- ブラックな中小企業の特徴を知り、入社前に気付いて回避すべき

- 中小企業に勤務していてブラックだと気付いたら、引き止めに負けず退職すべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/