リストラに遭うと「まさか自分が対象になるなんて」と感じる人も少なくありません。

しかし、リストラは、能力やスキルのない人だけが対象なわけではありません。経営環境が厳しさを増す中、業績や方針次第で、リストラの波はあらゆる社員に及ぶ可能性があります。

相談者

相談者業績が悪化しているのでリストラされるかも

相談者

相談者成果をきちんと出したのにリストラされた…

リストラされやすい人には一定の特徴があります。例えば、成果や実績が乏しい、スキルが時代遅れであるといった共通点です。そのため、リストラの対象にされないためにも、会社への貢献度をアピールしたり、社内の信頼関係を築いたりといった努力は欠かせません。

「なぜその人が選ばれるのか」、リストラの背景を知れば、未然に防ぐために意識すべきポイントを理解できます。リストラを通告された場合に備え、不当解雇の対応策も知るべきです。

今回は、リストラされやすい人の特徴と対処法を、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 成果や実績が乏しい、人間関係に難があるなどの特徴はリストラされやすい

- 能力以外でも整理対象になるので、誰でもリストラされ得る

- 貢献度をアピールしてスキル向上に取り組み、不当な扱いには断固戦う

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

リストラされやすい人の特徴とは?

はじめに、リストラされやすい人の特徴を解説します。

どのような人材をリストラするかは業界や企業風土によって異なりますが、対象となる人には一定の特徴があります。企業が人員整理を行うのは、必ずしも成績不良者だけではありません。「整理しやすい」と判断される人には、共通した特徴があることを理解してください。

成果や実績が乏しい

リストラの判断材料として最も重視されるのが、目に見える成果や実績です。

企業は利益の中から人件費を捻出するので、業績が悪化すると、貢献度が低いと判断した社員からリストラの対象にしていきます。

例えば、次の特徴がある人は、対象となりやすいです。

- 評価指標に基づく成果が出せない

会社が定めるKPIや目標を長期にわたって達成できていない場合、能力不足と判断されるリスクがあります。 - 貢献が見えづらい

売上や契約数などの定量的な指標はもちろんのこと、プロジェクトへの関与度やチームへの影響力といった定性的な評価も、重要な要素となります。 - 結果に対する責任意識が欠如している

トラブルや失敗を他社員のせいにするなど、責任を回避する姿勢が見られる場合、信頼を失いやすくなります。

たとえ能力があって仕事ができても、当事者意識や責任感がなかったり、アウトプットや成果を会社に見える形でアピールできなかったりすると、評価が下がり、リストラ対象とされる可能性が高まってしまいます。

「能力不足による解雇」の解説

業務への意欲や積極性がない

組織としての成長を重視する企業では、意欲や積極性が欠如した社員は「将来性が乏しい」とされ、リストラの対象となりやすいです。

企業が社員に求めるのは、単に与えられた仕事をこなすだけでなく、社内に良い影響を与えるような前向きな姿勢です。指示待ちの姿勢で受け身な働き方をしたり、チームへの自発的な貢献が少なかったりすると、「自分で考えて動けない人」という印象を与え、リストラの対象になりやすいです。変化の激しい現代では、自ら業務改善のアイディアを出す、課題に気づいて先回りするなど、主体的な関与が求められます。

また、向上心や学習意欲が見られない場合、今後の期待ができない「成長の止まった人」と判断されます。これは、長期的な人材育成を重視する企業ほど、マイナス評価につながります。

スキルが時代遅れ・汎用性がない

変化の激しい現代のビジネスにおいては、陳腐化したスキルしか持たない社員は「戦力外」と見なされます。

時代遅れの知識や経験しかなく、最新の業務スキルを身に付けない社員は、リストラ対象になりやすいです。デジタル技術やAI、ITツールの理解が乏しいと、仕事における活躍の場は限られます。時代の変化に対応できないと業務効率も低下するので、企業も厳しい判断をせざるを得ません。

また、他部門では活かせない限定的な経験しかない場合、「柔軟性に欠ける人材」とみなされます。業績が悪化した際、社内で再配置ができず、リストラの判断を下されることがあります。

周囲との協調性に問題がある

社内の人間関係に問題を抱えていることも、リストラされやすい人の特徴の一つです。

組織で仕事するからには、能力以上に「人と協力できるか」が重視されます。特に、職場内でのトラブルが多く敬遠されていたり、コミュニケーションに難があったりする人は、協調性に欠けると評価され、チームへの悪影響の原因だと判断されます。

例えば、次のような人の評価は、能力にかかわらず低いでしょう。

- 自分の意見ばかりを主張して人の話を聞かない。

- 適切な「報連相」ができない。

- 上司や同僚との意思疎通が取れない。

- チームワークを乱す身勝手な振る舞い。

- 職場内で何度も人間関係のトラブルを起こしている。

企業は、単に仕事ができるかどうかだけで判断していません。円滑な人間関係を築けるかどうかも重要な判断要素となっています。

「協調性欠如による解雇」の解説

勤務年数が長くコストが高い

長く勤務している社員がリストラの対象になるケースも少なくありません。

特に、年功序列型の企業では、勤務年数に応じて給与や待遇が高くなり、人件費の負担が重くなる傾向があります。そのため、若手と比較して「高コスト」と判断されやすくなる結果、経営が厳しくなった際のコスト削減策として、勤続の長いベテラン社員がリストラの対象となるのです。

また、管理職ポストに空きがないと、昇進の見込みが立たず、社内に残しておけなくなることもあります。

「管理職はリストラされやすい?」の解説

新しい環境や変化に対応できない

企業は常に変革を求められるので、変化に対応できないことも、リストラされやすい人の特徴の一つです。例えば、業務プロセスの見直しや組織体制の変更に強く反発したり、新しいスキルを学ぼうとしなかったりする人は、「変化に弱い人材」と判断されます。

テレワークやDXの導入など、働き方に関する制度改革が進む中、それに順応できない社員は、周囲とのギャップが生まれやすくなります。

時代の変化に対応する力は、能力やスキルと同じくらい重要です。今までのやり方に固執するのではなく、新しい環境や変化に前向きに取り組む姿勢が求められます。

「会社を辞めて欲しいサイン」の解説

リストラされやすい職種もある

「リストラされやすい人の特徴とは?」で解説した「人」の特徴は、リストラされやすい「職種」の特徴にも繋がります。

例えば、業務内容がマニュアル化され、代替が容易な職種はリストラされやすいです。単純なデータ入力や書類作成を担当する事務職などが該当します。このような職種は、アルバイトやパート、派遣といった非正規社員に置き換わったり、外注されたり、将来的には、AIによる自動化が進む可能性があります。

また、会社の主力事業ではない部署や、総務や庶務といった間接部門は、リストラされやすい部署であると言えます。利益に直接かかわらないため、業績が苦しくなると真っ先に削減の対象とされてしまうからです。

なお、これらの職種でも、必ず優先的にリストラされるとは限りません。

専門性を高める、他部署でも活用できるスキルを身に付けるなど、積極的に行動する人材は社内でも重宝され、リストラの対象となりにくくなります。職種は一つの要素でしかなく、会社に貢献できる付加価値を生みだせるかどうかが、リストラ回避のカギとなります。

キャリアを築くにあたっても、「どのようなスキルを身に付け、活躍できる人材になるか」という点を意識するのが、自分の価値を高めるためのポイントです。

「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

企業がリストラを決断する背景と違法性

次に、企業がリストラを決断する背景と、法的に許される範囲について解説します。

リストラは、経営上のやむを得ない事情や組織改革の一環として実施されますが、法的には厳しい制限があります。

リストラは誰にでも起こり得る

「仕事ができればリストラされない」と考える人もいます。

しかし、現実はそう単純ではありません。企業がリストラを実施する理由は、必ずしも「能力の低い社員を切る」ことに限られないからです。例えば、景気悪化や業績の低迷によって、経費削減を余儀なくされる場合、戦略的な判断で人員整理をされるケースがあります。売上の回復が見込めない経営状況だと、固定費である人件費を削減するしかない場面もあります。

組織再編やM&Aの影響で、重複したポジションや役割が統合され、必要な人員を削らなければならないこともあります。これらの合理化の流れに巻き込まれる形で、個人の能力や実績とは無関係にリストラ対象となる可能性もあるのです。

リストラの違法性と整理解雇の4要件

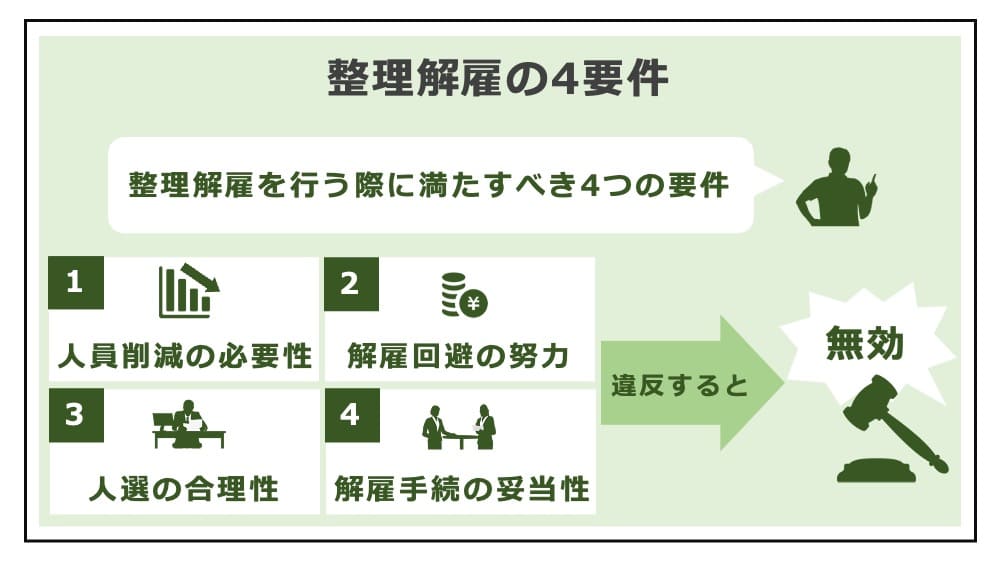

企業側にリストラする理由があっても、自由に社員を解雇できるわけではありません。業績不振などを理由に整理解雇するときは、以下の4要件を考慮する必要があります(整理解雇の4要件)。

- 人員削減の必要性

経営悪化などにより人員削減が避けられない状況かどうか。 - 解雇回避努力

残業の削減や配置転換、一時帰休(一時的な休業)、希望退職や早期退職の募集など、解雇以外の手段を尽くしたか。 - 人選の合理性

解雇対象者の選定に合理的・客観的な基準があるか。 - 解雇手続の妥当性

労働者への十分な説明・協議など、手続が適切に行われたか。

これらの要件を満たさない場合には、不当解雇となる可能性が高くなります。

解雇ではなく退職勧奨を受けるケースでも、意に反して辞めざるを得ない状況に追い込まれるなら、違法な退職強要の疑いがあります。

近年の裁判例では、人員削減の必要性について、会社の経営判断を尊重する傾向がみられます。もっとも、整理解雇を行う一方で新規採用を進めていたり(大阪高裁平成23年7月15日判決)、整理解雇をしなければならないほど切迫した財務状況になかったと判断されたりする場合(東京地裁平成15年8月27日判決)、人員削減の必要性を否定した裁判例もあります。

以上の要件を満たすかどうかの判断には、専門的な法律の知識が必要となります。リストラに関して疑問や不安があるなら、弁護士に相談するのがお勧めです。

「整理解雇が違法になる基準」の解説

リストラされないために意識すべきこと

次に、リストラされないために意識すべきことを解説します。

前述したリストラされる人の特徴を理解し、自分があてはまらないよう努力することが、リストラされにくい人になる近道です。社内での存在感や信頼を高め、必要な人材であることを示せれば、リストラの優先順位を下げることができます。

自身の貢献度をアピールする

リストラを回避するには、日頃から自身の貢献度を明確に示すことが重要です。

貢献度は、売上や契約数といった数字で明らかにすることが重要です。具体的には、「◯件の案件を成約に導いた」「月◯%の売上向上」といった定量的な報告を心がけ、上司や経営陣にわかりやすく伝えます。これによって自身の役割や存在価値を理解してもらうことができます。

外資系や大企業など、規模の大きい会社ほど、経営者が全社員の貢献を把握しているとは限りません。客観的に伝えなければ、実績を知られないままリストラ対象とされる危険があります。

スキル向上の取り組みを怠らない

リストラを進める際、スキルの有無は対象者を選ぶ基準の一つになります。

近年は、IT化や業務の自動化などデジタル技術の進歩によって、社員に求められる能力が大きく変化しています。スキルの向上を怠り、成長意欲を示さなければ、社内での市場価値が下がり、将来的にリストラの理由に直結しかねません。

そのため、日頃からスキル向上に努める姿勢が重要です。例えば、業務に関連した資格を取得する、外部セミナーや研修に参加するといった、具体的な努力が評価されやすいです。

社内での信頼関係を築く

良好な人間関係を築いている人は、会社にいないと困る人材として重宝されます。そのため、周囲との円滑なコミュニケーションを図ることが会社から評価されるポイントです。上司・部下を問わず、常に相手の立場を尊重して会話を進めることで、チームワークも自然と良くすることができます。

また、部門を超えた人脈を築くことも大切です。特定の業務や部署に依存せず、社内での関係性を築いておけば、自身の経験の幅を広げることができます。

副業・転職を視野に入れたキャリア戦略

リストラのリスクに備えるためにも、副業や転職を視野に入れておきましょう。

意識すべきなのは、自身の市場価値を定期的に把握しておくことです。転職サイトや求人情報をチェックし、自分の能力や経験がどの程度評価されるのかを知れば、今後の選択肢が広がります。

また、スキルや実績を整理する「キャリアの棚卸し」も大切です。どのような業務に携わり、成果を出してきたかを客観的にまとめておくと、いざというとき対処しやすいです。勤務先に依存しすぎない働き方をすることは、リストラ対策だけでなく、将来の可能性を広げるのにも有効です。

これらの努力は、今すぐ転職するのでなくても、将来必ず役に立ちます。

「ヘッドハンティングの注意点」の解説

もしリストラ対象になったら対処法は?

最後に、リストラの対象になったときの対処法を解説します。

万が一の事態でも感情的にならず、冷静に状況を整理して対応できるよう、理解しておいてください。また、不当解雇のおそれがあるときは、速やかに弁護士の力を借りることが大切です。

感情的にならず状況を整理

リストラだと言われたらまず、会社から伝えられた内容を記録しましょう。

口頭で伝えられた場合は、録音やメモを取り、発言内容を正確に残しておきます。書面で通知された場合は、コピーを保存し、すぐに署名を求められてもその場でサインしてはいけません。通知内容の中で最も重要なのは「解雇理由」です。内容に誤りや曖昧な点があったり、納得できなかったりしたら、そのまま受け入れず、詳細な理由を開示するよう求めてください。

「解雇理由証明書」の解説

退職条件を確認する

リストラの対象となった場合、退職条件をしっかりと確認しましょう。不利な条件だと、今後の生活や転職活動に影響するおそれがあります。

- 最終出社日

- 退職金(支払いの有無と金額、支払日)

- 再就職支援制度があるか

- 会社都合退職か自己都合退職か

- 有給休暇の消化

特に、退職理由が真実と異なると、後の転職活動や失業手当の受給で不利になる危険があるので、曖昧なままにしないよう注意してください。

「退職したらやること」の解説

不当解雇への対処法

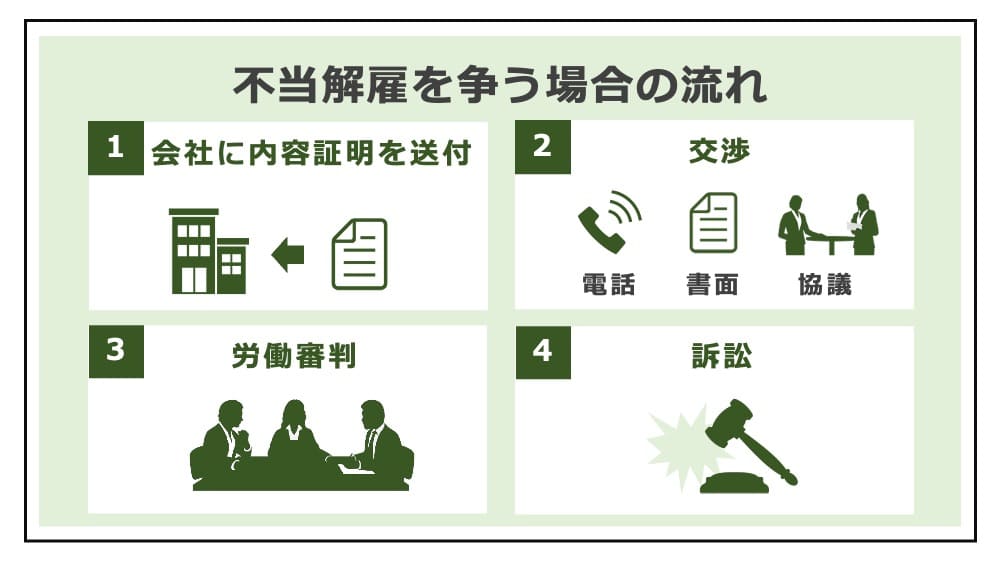

リストラで不当解雇が疑われるなら、前述の「整理解雇の4要件」を満たしているかどうか検討しましょう。

違法の疑いのある解雇を拒否する場合、その意思表示は明確にしてください。不当な解雇については、撤回を求めて会社と交渉しましょう。

労働者一人で交渉しても真摯に対応しない会社であれば、弁護士のサポートを受けることをお勧めします。弁護士名義で内容証明を送付することで、会社に強いプレッシャーを与え、交渉を有利に進める効果が期待できます。また、交渉が難航した場合は、労働審判や訴訟など、法的手段を取ることも可能です。

「解雇を撤回させる方法」の解説

労働基準監督署と弁護士に相談する

リストラや解雇に疑問や不安がある場合は、労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。

労働基準監督署は、労働法違反の問題について、無料で相談することができます。

複雑なトラブルや交渉が必要な場合は弁護士への相談が最適です。弁護士に依頼すれば、法的なアドバイスを受けたり、交渉を代理してもらうことができます。費用の目安は依頼内容によって異なりますが、初回相談は無料で実施している事務所もあります。

「労働問題に強い弁護士」の解説

【まとめ】リストラされやすい人の特徴と対処法

今回は、リストラされやすい人の特徴について弁護士が解説しました。

リストラは決して他人事ではなく、誰にでも起こり得る現実です。成果が出ていない、変化に対応できていない、人間関係に難があるなど、その特徴を有している人は、企業から「整理しやすい」と判断されかねません。リストラを完全に避けるのは難しくても、働き方や姿勢、意識の持ち方を見直すことで、リスクの軽減は可能です。日頃から自身の貢献度をアピールし、スキルアップや人間関係の構築に努めることが、キャリアの安定に繋がります。

万が一、不当なリストラの対象となった場合は、感情的にならずに状況を整理し、権利を守るために適切な対処を取りましょう。必要に応じて労働基準監督署や弁護士に相談し、法的手段も検討しなければなりません。

- 成果や実績が乏しい、人間関係に難があるなどの特徴はリストラされやすい

- 能力以外でも整理対象になるので、誰でもリストラされ得る

- 貢献度をアピールしてスキル向上に取り組み、不当な扱いには断固戦う

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【解雇の種類】

【不当解雇されたときの対応】

【解雇理由ごとの対処法】

【不当解雇の相談】