結論として、退職届は、出した後でも撤回できる場合があります。

ただし、常に自由に撤回できるわけではありません。会社の受理前かどうかや、退職の意思表示の内容、そこに至った経緯によっても、撤回の可否は変わります。強迫や詐欺によって退職の意思表示をしてしまった場合、取り消せる場合もあります。

退職届を提出したものの、「勢いで動いてしまった」「やはり働きたい」と後悔し、撤回を申し出る人も少なくありません。退職は、人生の重大な決断なので、悩んだり迷ったりして判断が変わるのは仕方ないことですが、法律上のルールを理解して行動しなければ後悔してしまいます。

今回は、退職届を出した後いつまで撤回できるのかという点について、受理前と受理後の違い、撤回を拒否された場合の対処法まで、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 退職届は、会社に到達・受理された後は撤回できないのが原則

- 会社が同意した場合や、強迫・詐欺・錯誤による退職は取り止めることも可能

- 退職届の撤回を望むなら、できるだけ早く行動することが重要

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

退職届を撤回したいと思ったら最初に知っておくこと

退職届を出した後、「本当にこの判断で良かったのか」と不安になる方もいるでしょう。

退職届の撤回ができるかどうかは、いつ、どのような形で退職の意思表示をしたかによって結論が変わります。そのため、まずは退職の意思表示に関する基本的な内容を理解してください。

退職の意思表示とは

退職の意思表示とは、労働者が「会社を辞める」という意思を外部に示すことです。退職届は、労働者から会社に対する明確な退職の意思を示した重要な文書です。

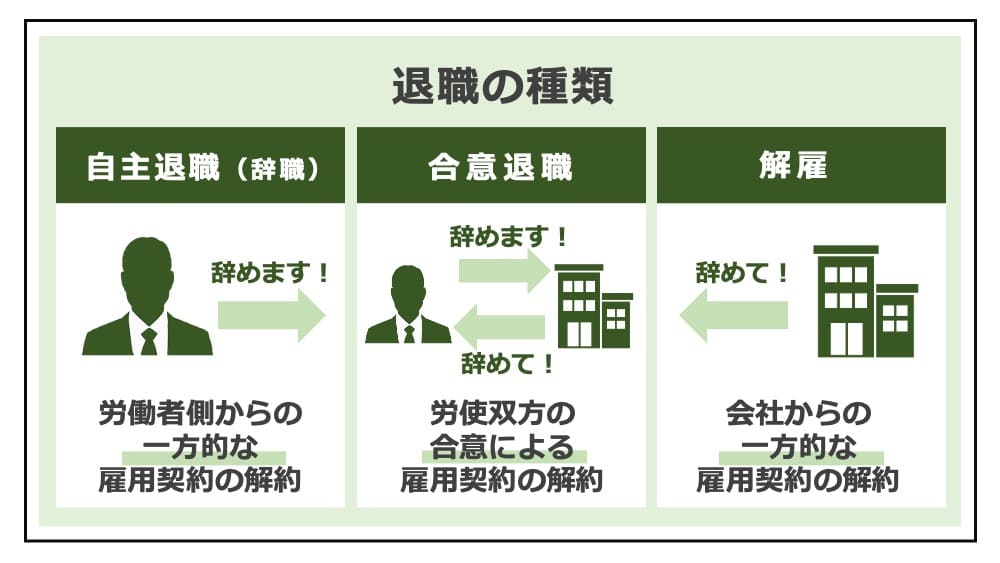

法律上、会社を辞める方法には、自主退職・合意退職・解雇の3つがあります。

このうち解雇を除き、自主退職と合意退職は、労働者の意思表示が出発点となります。ただ、両者は性質が異なり、後述する「撤回できるかどうか」の扱いが異なります。

自主退職(辞職)は、労働者が一方的に「辞める」と申し入れるものであるのにに対し、合意退職は、退職について労使が合意することを前提としています。退職届は、このうち自主退職を前提とした意思表示と理解されるのが通常です。

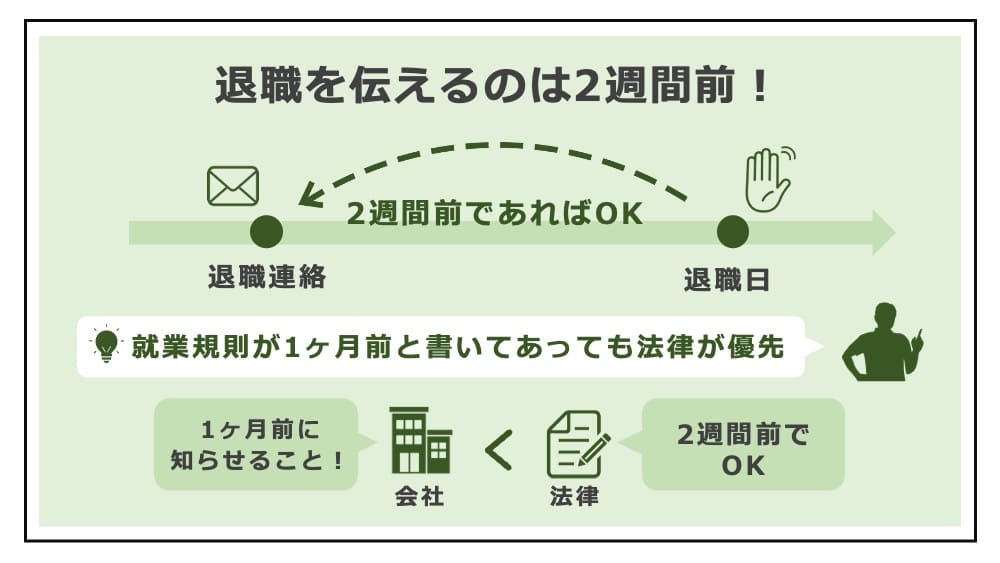

労働者には退職の自由があり、確定的に退職の意思を伝えれば、たとえ会社が承諾しなくても労働契約は終了します。具体的には、正社員などの雇用期間の定めのない社員の場合、退職の意思表示から2週間を経過した時点で労働契約は終了します(民法627条)。

民法上の意思表示は、一度相手に到達すると効力を有し、自由に撤回できないのが基本です。一方的に効果が生じるからこそ、退職届を出す際に十分検討していないと、後になって撤回を希望することになりかねません。

「退職は2週間前に申し出るのが原則」の解説

退職届の撤回や取消が問題となる典型例

退職届を出す人の中には、必ずしも計画的でなく、感情で決めてしまう人もいます。このような場合に、後から撤回を希望する例が多く見られます。

例えば、次のようなケースで、退職届の撤回がよく問題になります。

- 上司との口論や叱責をきっかけに感情的になって退職届を書いた。

- 「退職しないなら解雇にする」と詰め寄られて冷静になれなかった。

- 退職条件について十分な説明のないまま辞めることとなった。

- 今後の処遇を知らず、「辞めるしかない」と思い込んでいた。

心の中では「実は辞めたくなかった」という労働者も少なくありません。単なる不満で終わらせず、退職届を撤回したり、退職の意思表示を取り消したりすることができないか、法的な視点から検討する必要があります。

退職届と退職願の違い

「退職届」と「退職願」は似た言葉ですが、法的な意味や扱いが異なります。

退職届は「会社を辞める」という労働者の一方的な意思表示であり、会社に到達し受理された時点で退職の効果が生じるので、撤回できないのが原則です。一方、退職願は、会社に退職の承諾を求める「申出」「お願い」という位置づけであり、会社が承諾するまでは撤回することも可能です。

実務上は、書面の名称だけで判断されるわけではなく、文書の内容や提出時のやり取りなどから、退職届と退職願のどちらの性質を有するかが判断されます。

「退職届と退職願の違い」の解説

口頭の申出と書面(退職届)の違い

退職の意思表示は、書面が必須ではなく口頭でも可能なので、「まだ書面(退職届)を出していないから大丈夫」と思い込んでいると、判断を誤るおそれがあります。例えば、社長に「◯月末で辞めます」というように、退職日を定めて意思表示をした場合、口頭でも退職が成立します。

口頭のやり取りは証拠に残りにくく、「言った・言わない」の水掛け論になりやすいです。ただ、退職勧奨などの場では会社側が録音を取っている可能性も高く、安易に「辞める」方向の発言をすると、退職届を出した場合と同様、後から撤回が困難となるおそれがあります。

退職届が撤回できるケースとは

次に、退職届を出した後でも、撤回できるケースについて解説します。

退職届は、労働者が一方的に退職の意思を示す文書なので、会社に到達して効力が生じた後は、原則として撤回できません。しかし、「出したら終わり」ではなく、例外的に退職届を撤回できる場合や、そもそも退職の意思表示を取り消せる可能性もあります。

会社が撤回を認めた場合

退職届を提出した後であっても、会社が撤回に同意する場合には撤回することができます。この場合、退職の効力は生じず、当初の労働契約がそのまま継続します。

意思表示が原則として撤回できないのは、自由に撤回を許すと、受け手(会社)の立場が不安定になるからです。逆に言えば、撤回によって不利益を受ける会社が同意するなら、やり直しを認めても支障はありません。

実際にも、本人の能力や経験が高く評価されていたり、人手不足だったりといった事情があると、会社も柔軟に撤回を認めるケースがあります。

そのため、退職届を出したことを後悔しているなら、できるだけ早い段階で、誠意をもって会社に相談することが重要です。

会社が退職届をまだ受理していない場合

退職届が、会社側で正式に受理されていない段階なら、撤回することができます。退職届による退職の効力は、単に書面を記載しただけで生じるわけではなく、会社に到達して初めて発生します。逆に言えば、到達していない段階であれば、撤回が可能です。

会社が退職届を正式に受理したといえるためには、退職の可否を決定できる権限を持つ者に届いている必要があります。通常は、社長や人事権を有する役員などが該当します。

したがって、次の状況であれば、迅速に対応すれば撤回できる余地が残されています。

- 直属の上司が退職届を預かっている。

- まだ社長には報告していない。

- 「一旦保留にするので考え直してほしい」と言われている。

- 社内の正式な承認手続きが完了していない。

会社が意思表示を正式に受け入れていない段階なら撤回できる可能性があるわけなので、撤回を希望するなら、提出から時間を置かず、できるだけ早く対応することが肝要です。

強迫・詐欺・錯誤がある場合

民法のルールでは、意思表示に重大な欠陥がある場合には、取り消すことができると定められており、これは退職の意思表示にも適用されます。

具体的には、次のような場合です。

- 錯誤(民法95条)

退職の意思表示に対応する真意がなかった、または前提とした重要な事情について誤った認識があった場合 - 詐欺(民法96条)

会社側に騙されて、事実と異なる認識に基づいて退職届を出してしまった場合 - 強迫(民法96条)

「辞めなければ解雇する」と脅されたケースなど、恐怖心から退職の意思表示をしてしまった場合

※ ただし、強迫・詐欺・錯誤を理由とする場合、法的な性質は「撤回」ではなく「取消」となります。

これらに該当する場合、たとえ退職届の撤回が認められない状況だとしても、退職の意思表示自体を取り消せる可能性があります。

ただし、取消しを主張するには、錯誤や詐欺、強迫があったことは労働者側で立証する必要があり、証拠の準備が欠かせません。例えば、退職勧奨の面談の録音や、社長や上司とのやり取りが分かるメールやメッセージなどが重要な証拠となります。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

退職届の撤回はいつまで可能?

「会社が退職届をまだ受理していない場合」の通り、「いつまでなら撤回できるのか」を知るには、判断の分かれ目である「受理」について理解する必要があります。

なお、理論上は受理前なら撤回できるとしても、実務的には時間が経つほど撤回のハードルが上がるのも現実です。そのため、撤回を希望するなら、「受理までは大丈夫」ではなく、できるだけ早く行動するよう心がけてください。

退職届が受理前なら撤回できる

退職届による自主退職に会社の承諾は不要であり、到達した時点で退職の効力を生じます。したがって、退職届がまだ会社に正式に受理されていない段階であれば、退職届を撤回できます。ここでいう「受理」とは、退職を決定できる権限を持つ者の手元に届いている状態を指します。

当事務所の相談例では、前日の業務トラブルで感情的になって退職届を提出したものの、翌日に冷静になり、すぐ撤回を申し出たケースで、まだ人事決裁が行われておらず撤回が認められ、就労を継続できたものがあります。

このように、提出の直後であるほど、撤回できる可能性は高まります。

会社に受理された後は撤回できない

一方、退職届が会社に受理された後は、労働者の一存で撤回することはできません。

もし自由に撤回を許してしまうと、会社は退職手続きや後任の採用、業務引き継ぎの準備などを安心して進められなくなってしまうからです。

当事務所の相談例では、約1ヶ月前に退職の意思を伝えていたものの、退職予定日の目前になって撤回を希望したケースで、既に後任の選考が進んでいたことを理由に会社が撤回を認めず、退職に至ったものがあります。

このように、時間の経過と会社側の準備状況によっては、撤回が現実的に難しくなることも少なくありません。

「受理」されたかどうかの判断基準

以上の通り、退職届の撤回の可否は「会社に受理されたかどうか」で左右されます。

そのため、どの時点で「受理」と評価されるのか、その意味が争点となります。裁判例(大隈鉄工所事件:最高裁昭和62年9月18日判決)では、次のように判断されています。

A部長に被上告人の退職願に対する退職承認の決定権があるならば、原審の確定した前記事実関係のもとにおいては、A部長が被上告人の退職願を受理したことをもって本件雇用契約の解約申込に対する上告人の即時承諾の意思表示がされたものというべく、これによって本件雇用契約の合意解約が成立したものと解するのがむしろ当然である。

大隈鉄工所事件(最高裁昭和62年9月18日判決)

重要なのは、「受理」と言えるためには、退職について決定する権限のある者に意思表示が到達していることが必要となります。この権限の所在は、企業規模や組織体制によって異なりますが、小規模な会社は社長や代表者、大企業であれば人事部長などにも与えられていることがあります。

どの役職・職位の人に権限があるかは、就業規則や職掌規定、社内の決裁フローを確認すれば、事前にある程度チェックすることができます。

退職日までの期間と撤回の関係

退職届の撤回が認められるかどうかは、法的な「受理」の有無だけでなく、退職日までの残り期間によっても左右されることがあります。

会社としても、まだ後任採用や引き継ぎも未着手で、組織体制も整備されていない状況ならば、撤回を認めてくれることもあるからです。例えば、退職予定日まで1ヶ月以上ある中、退職届を出した翌日に撤回を申し出た場合、たとえ「受理」と評価される状況だったとしても会社が撤回を認めてくれる余地は大いにあります。

会社が柔軟に撤回を認めてくれる可能性があるかという点で、重要なポイントは、業務への影響が限定的であることです。労働者側としては、退職を前提とした会社の対応が進んでしまわないうちに速やかに決断しなければなりません。

「退職したらやることの順番」の解説

退職届を撤回する方法とタイミング

次に、退職届を撤回する方法について、具体的な進め方を解説します。

提出後速やかに撤回を申し出る

退職届を提出しても、その後に「やはり辞めたくない」と思い直した場合、できる限り早く撤回を申し出ることが重要です。

時間が経過するにつれて、会社側でも退職の手続きや後任採用、業務の引き継ぎの準備が進んでいき、事実上撤回を認めづらくなってしまいます。

提出から短期間で撤回を申し出れば、「受理されていない」なら撤回できますし、そうでなくても「会社も活躍を期待している」として撤回を認める可能性があります。迷っている時間が長引くほど不利になるので、判断したら即行動に移すべきです。

撤回の申し入れ書を送付する

退職の意思を撤回する際は、書面で明確に示すことが極めて重要です。

意思表示は口頭でも可能ですが、書面で伝えることで証拠化し、トラブルを避けるべきです。退職の意思表示を書面(退職届)で行っている以上、撤回についても同様に書面で行うことで重要性を示す意味もあります。

撤回書には、次の内容を記載してください。

- 宛先(会社名・代表者名)

- タイトル(「退職届の撤回の申し入れ書」など)

- 提出日

- 退職届を撤回する意思

- 撤回の理由

- 謝罪の言葉

- 署名・押印

文例は、次のものを参考にしてみてください。

退職届の撤回の申し入れ書

20XX年XX月XX日

株式会社◯◯◯◯

代表取締役◯◯◯◯殿

【署名・押印】

私は、2025年12月24日付で提出した退職届につきまして、誠に勝手ながら、これを撤回させていただきたく、ここにお願い申し上げます。

一時の感情に流されて軽率な行動をとってしまい、貴社ならびに関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。その後、改めて熟考した結果、今後も貴社の一員として業務に尽力したいと考えております。

何卒ご高配を賜りますよう、お願い申し上げます。

会社側に受け入れてもらいやすくするため、謝罪や反省の言葉など、感情的な配慮を記載しておくと穏便に進めることができます。

ただし、会社と見解が対立し、争いが激化することが予想される場合は、「いつ撤回の意思表示をしたか」(会社の主張する「受理」のタイミングより前ではないか)を証明するため、内容証明で送付することも検討してください。

上司や人事部と交渉する

退職届を撤回する意思を書面で伝えると共に、メールや口頭で、上司や人事部と交渉しておくべきです。書面だけだと事務的な印象が強くなってしまうので、丁寧な伝達を心がけるようにしてください。

撤回が認められれば、その会社で再度働き続けるわけですから、揉め事を大きくしすぎず、社内の人間関係に配慮することも大切です。

「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

退職届の撤回を拒否された場合の対処法

退職届の撤回を申し出たものの、会社から「認められない」と言われてしまうケースも少なくありません。以下では、撤回を拒否された場合に検討すべき対処法を解説します。

本当に撤回できない状況か確認する

会社による撤回の拒否が、法的に正しい判断か、冷静に確認する必要があります。感情的にならず、本解説を参考にして、次の点を整理してください。

- 提出した書面が「退職届」でなく「退職願」と評価できないか

- 退職届が、本当に「受理」と言える段階に達したか

- 強迫・詐欺・錯誤など、退職の意思表示を取り消せる事情がないか

退職願なら、会社との合意が成立するまで退職の効果は生じません。「退職届と退職願の違い」の通り、文章のタイトルが「届」でも、性質として「願」と評価できることもあります。

会社と再交渉する余地があるか検討する

法的には撤回が難しい状況でも、会社との再交渉によって撤回を受け入れてもらえるケースもあります。例えば、次のような事情があるなら、まだ交渉の余地が残されているかもしれません。

- 退職日まで一定の期間がある。

- 後任採用や業務引継ぎに着手されていない。

- 人手不足であり、即戦力となる人材が必要とされている。

- あなたの能力や経験が会社から高く評価されている。

会社側としても、新たに人材を採用し、教育するよりも、既存の従業員に引き続き働いてもらう方がメリットが大きいと判断すれば、撤回を受け入れることに合理性があります。交渉を受け入れてもらいやすくするには、誠実な姿勢で謝罪し、退職を撤回し、自分が引き続き働くことで会社が得られる利益を丁寧に伝えることが重要です。

会社側の事情をよく考慮して、受け入れてもらえる可能性があるなら、部署異動や配置転換を前提とした、条件付きの復職を提案してみてもよいでしょう。

退職を前提に条件調整を行う

撤回も再交渉も難しく、退職するしかない場合でも、その条件を調整する余地が残っているケースもあります。特に、慌てて退職届を出して後悔している人は、退職の条件についても十分に交渉をしておらず、不利な内容となっている可能性があります。

例えば、次のような点について、再度検討してください。

- 退職時期の調整や、退職日の後ろ倒し

- 退職日までの扱い(有給休暇の消化、出社の免除など)

- 退職理由(自己都合か、会社都合かなど)

撤回ができない場合でも、退職条件をしっかりと調整しておけば、将来の不利益を大幅に軽減できます。「辞めるか辞めないか」を争えない場合でも、「どのような形で辞めるのか」が争点となることもあるのです。

法的に争う場合は早めに弁護士に相談する

会社の対応に納得がいかない場合、法的に争うことも検討してください。

特に、退職勧奨の面談で脅されて、不本意ながら退職届を書いてしまったケースでは、強迫・詐欺・錯誤といった点が問題となり、労使の認識が大きく乖離します。このような争いは法律知識を要するので、労働問題に精通した弁護士のサポートを受けることが有益です。

争うかどうかを決めるためにも、無料相談を活用してアドバイスを得ておくのがお勧めです。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

退職届を撤回したい人がやってはいけない行動

最後に、退職届を撤回したい労働者がやってはいけない行動について解説します。

撤回であれ、取り消しであれ、いずれにせよ、退職を取りやめたいならそれと矛盾する行動を取るべきではありません。

退職を意味する書類に安易に署名しない

退職届を撤回したいなら、退職を意味する書類に署名押印しないことが重要です。退職に関する書面へ署名する行為は、「退職に同意した」という強力な証拠になるからです。

注意すべきなのは、書面の題名に関係なく「退職の意思があった」と評価されるおそれがあることです。退職届や退職願はもちろん、退職合意書・覚書・確認書・誓約書といった書類についても、内容次第では退職に合意したものと評価されます。

会社から「とりあえずサインしておいて」「後で話し合えばよい」「形だけのものだから」などと言われても、署名すれば撤回が困難になるだけでなく、退職条件を交渉する機会すら手放すおそれがあります。少しでも迷うなら、その場で判断せず、必ず持ち帰りましょう。

「退職合意書の強要の違法性」の解説

退職を前提とした行動を取らない

退職届を撤回したいなら、退職を前提とした行動を取らないことも重要な注意点です。

退職届への署名・提出だけでなく、業務の引き継ぎを始める、私物を整理する、社内アカウントをクローズする、周囲に退職を前提とした発言をするといった言動も、「本心では退職を望んでいたのではないか」と評価される一事情となりかねません。

会社と争う可能性がある場合は、書面だけでなく行動の一つ一つに注意し、慎重に振る舞わなければなりません。

「不当解雇の裁判の勝率」の解説

【まとめ】退職届の撤回の可否

今回は、退職届を出した後に撤回できるか、法的にいつまで可能かを解説しました。

退職届は、「会社を辞める」という確定的な意思表示であり、会社に受理された後は、一方的に撤回することはできません。ただし、会社が受理していないと評価できる場合や、撤回に同意した場合は、例外的に撤回が認められ、復職できます。強迫や詐欺、錯誤などによって真意に反して退職届を提出してしまった場合、退職の意思表示自体を取り消せる可能性もあります。

撤回が認められるかどうかは、申し出るタイミングや会社の意向にも左右されます。少しでも撤回したい気持ちがあるなら、放置せず速やかに行動する必要があります。

会社に撤回を拒否されたら、法的に争う余地を検討するために弁護士へ相談することをお勧めします。退職する場合でも、その条件の調整や退職後の対応についてアドバイスが可能です。

- 退職届は、会社に到達・受理された後は撤回できないのが原則

- 会社が同意した場合や、強迫・詐欺・錯誤による退職は取り止めることも可能

- 退職届の撤回を望むなら、できるだけ早く行動することが重要

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/