業務中の病気やケガについて、労災認定がおりれば、労災保険の給付を受けられます。しかし、労働災害が発生したにもかかわらず、労災であることを会社が認めてくれないケースは少なくありません。労災であると認定されることは、企業にとってリスクとなるからです。

労災の被害に遭ったら、補償を受けるのは労働者の権利であり、会社が申請を妨げるのは不適切です。協力してくれるなら、会社を通じて手続きできますが、会社に労災申請を拒否された場合でも、労働者自身で申請を進めることができます。ただ、「事業主証明」が得られないことで「労災かどうか」が大きな争いとなり、注意して進めないと労災の認定を得られない危険もあります。

今回は、労災を会社が認めないときの具体的な対処法と、労働者だけで労災申請する方法、事業主証明を拒否された場合の対応について、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 会社には、労災申請に協力するべき法律上の義務がある

- 労災であると会社が認めないと、事業主証明をされず、労災認定が得づらくなる

- 労災申請を会社に拒否された場合、証明拒否理由書を受け取って自身で申請する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

労災申請に会社の同意や承諾は不要

はじめに、労災申請が、労働者にとって非常に重要な権利であり、会社の同意や承諾がなくても必ずすべきことについて解説します。

労災申請は労働者の権利である

労災申請は、労働者に認められた重要な権利です。

労災事故に被災した労働者は、適切な補償を受けるため、労災の申請を必ず行うべきです。会社が協力的なら、代わりに手続きをしてもらえますが、そうでなくても、労働者自ら、労働基準監督署に申請し、労災認定を受けることができます。「労災であるかどうか」は会社が判断するものではありません。労働基準監督署は、労災事故の状況を調査し、中立かつ公正に判断するので、会社が労災であるとは認めない場合でも安心して申請を進められます。

具体的には、業務中や通勤中の病気やケガについて、労災の申請をし、認定がおりると、療養にかかった治療費や休業補償、障害などの補償を受けることができます。

「労災の条件と手続き」の解説

会社には労災申請に協力すべき義務がある

労働者が業務中に病気やケガを負った場合、労働基準監督署に労災申請を行います。労災保険法施行規則23条は、会社には、労働者が労災申請をすることが困難である場合に協力する義務がある旨を定めます。また、申請の際に、保険給付を受けるために必要な証明(「事業主証明」という)をする必要があることも定められています。

労災保険法施行規則23条(事業主の助力等)

1. 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2. 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。

労災保険法施行規則(e-Gov法令検索)

したがって、労災申請時の事業主の協力や証明は、法律に基づくルールです。

しかし、現実には「労災申請に協力してもらえない」「事業主証明をしてくれない」といった相談が労働者から多く寄せられます。これは、会社がそもそも労災であるとは認めない姿勢を取ることで生じる問題です。上記の通り、法令は「労災申請には協力すべき」と定めているのに、会社が「労災とは認めないので申請する必要がない」と反論してくるわけです。

悪質なブラック企業にありがちな反論と考えてよく、このような理屈で労災を認めず、労災申請を拒否された場合、会社と争わなければなりません。

「労災について弁護士に相談するべき理由」の解説

労災を会社が認めない理由

次に、会社が労災を認めず、労災申請に協力しない理由を解説します。

会社が、労災を認めず、申請を拒否する主な理由は、労災であると認められてしまうと、会社にとってデメリットやリスクが生じるからです。なお、会社にとって一定の理由があるとしても、労働者の権利である労災申請を拒否することは許されません。

労災による経済的な負担を回避したいから

労災と認定されると、会社の経済的な負担は増大することが予想されます。

労災保険制度はメリット制が導入され、業務災害を多く起こす事業者ほど保険料率が高く設定されます。また、労働者が休業することで、代替の人員を確保し、業務の引き継ぎを行わなければなりません。最も重要なのは、労災保険は全ての損害をカバーするわけではなく、保険給付では不足する慰謝料などについては、労働者から請求されてしまう点です。

悪質な会社は、これらの経済的な負担を避けるために、労災を認めず、プライベートな病気やケガとして処理しようとします。

精神疾患を敵視しているから

労災に該当する可能性がある病気の中でも、うつ病や適応障害などの精神疾患は、特に会社から敬遠されやすく、労災として認めてもらうのが難しい傾向があります。

労災として認定されるには、ケガや病気が業務に起因するものであることが必要ですが、会社がその因果関係を否定して労災を認めないケースがよく見られます。特に精神疾患の場合、症状が外見から判断しづらいため、労災申請が拒否されるリスクが高まります。うつ病は長引きやすく、労災であると認定されると会社の負担が増大しやすいことも、敵視される理由となっています。

「うつ病を理由とする解雇」の解説

企業の評判が低下するのを避けたいから

会社が労災を認めない理由の一つに、労災が認定されることで社外の評判が悪化することを恐れているケースがあります。

特に、労災が頻発している場合や、重大な事故や過労死がメディアで報道された場合、企業のイメージに深刻なダメージを与えます。このような事情から、悪質な企業ほど労災の事実を隠そうとし、問題を公にしないために労災申請を認めないという対応を取ることがあるのです。

「過労死について弁護士に相談する方法」の解説

労災申請を会社に拒否された場合の対応策

次に、会社が労災を認めず、労災申請を拒否された場合の対処法について解説します。

労災申請は、労働者の権利であることから、たとえ会社が協力してくれなくても申請が可能です。むしろ、会社が協力的でないケースほど、労使間のトラブルが深刻化しており、労災保険の趣旨からしても労働者を保護する必要性の高い場面だといえます。

労災保険は国の制度であり、会社の制度ではありません。「会社が労災を使わせてくれない」というのはそもそもおかしい話で、会社が認めなくても、労災申請を自分ですることができます。

医師の診断書を取得する

まず、業務に起因する病気やケガであることを証明するために、医師の診断書を取得してください。診断書をはじめとした証拠の収集は、労災認定を受けるのに必須であり、会社を通じて申請する場合も、そうでなくても必要です。

その他、労災が業務に起因するものであることを証明するため、業務の内容や事故時の状況を示す資料も収集しましょう。例えば、タイムカードや業務日誌、自身の作成したメモや日記、同僚の証言といった資料が役立ちます。

労災の申請書を作成する

会社が労災であるとは認めず、協力が得られない場合、労災の申請書も自分で作成しなければなりません。このとき、会社が労災を認めてくれないため、事業主証明を得ることができず、同欄は空欄で提出することとなります。

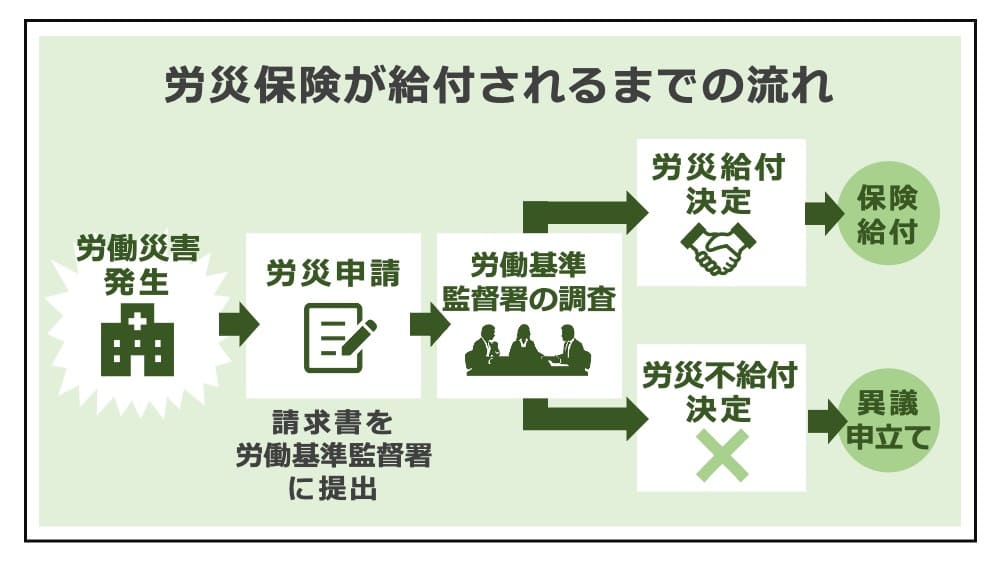

労働基準監督署へ直接申請する

会社が協力的な場合、診断書をはじめとした証拠を、会社を通じて労働基準監督署に提出し、申請します。しかし、会社が労災を認めず、労災申請を拒否する場合、労働者が、労働基準監督署に直接申請する方法を取ります。提出先は、労災事故の起こった事業所を管轄する労働基準監督署です。

労働者だけで対応する場合には、提出時に「会社が不当に労災申請を拒否している」ことを伝え、可能な限りサポートを得られるようにしましょう。

労災申請は会社の協力がなくても進めることができ、労働基準監督署は、中立かつ公正な立場で、労災であるかどうかについて審査をします。

「労働基準監督署が動かないとき」の解説

証明拒否理由書の提出を求められる

事業主証明の記載されていない申請がなされた場合、労働基準監督署は会社に対して「証明拒否理由書」の提出を求めます。

事業主の証明がないからという理由のみで労災が認定されない結果となるわけではありません。「なぜ証明しないのか」という理由も含め、労働基準監督署が調査し、適正に判断するためのプロセスを踏んで進められるわけです。

労働基準監督署が調査を進める

労働基準監督署は、労災の申請を受理すると、調査を開始します。

まず、労働者の提出した申請書や証拠を精査し、次に、会社や関係者から聞き取りを行います。必要に応じて、会社に出向いて現地調査したり、資料の提出を命じたりすることで、労災認定すべきケースかどうかを調べてくれます。これらの手続きは、事業主証明のない申請でも、同様に行われます。

したがって、会社が労災を認めず、労災申請を拒否する場合で、労働者の手元に十分な資料がなくても、労災申請をすれば調査が進むことが期待できます。

労災であると認定される

労働基準監督署の調査の結果、労災の条件を満たす場合、労災の認定を受けることができます。労災認定されるかどうかは、会社の考えによるものではなく、労働基準監督署(争いになる場合、最終的には裁判所)が客観的に判断するものです。

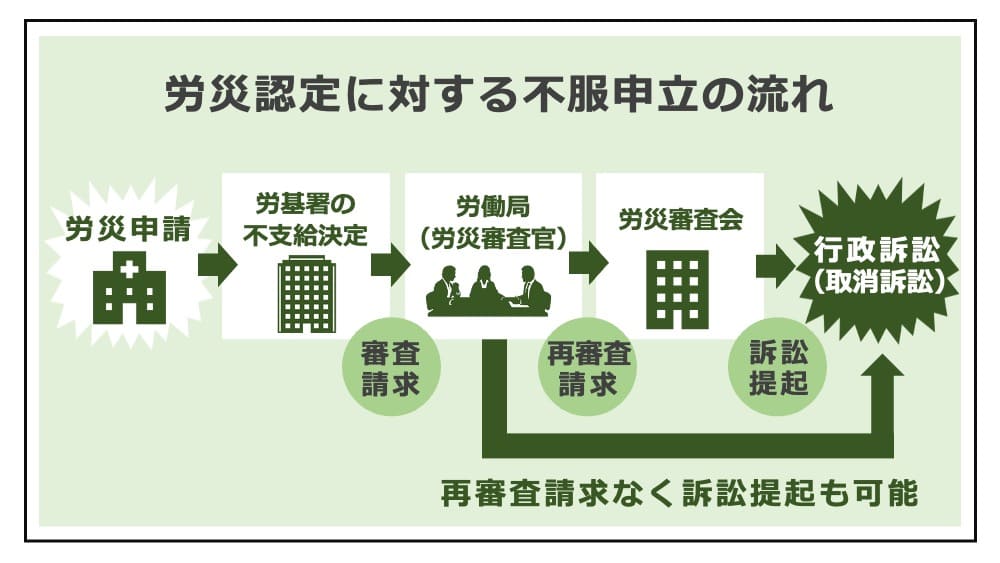

なお、労災の認定を受けることができず、不服のあるときは、異議申し立てをして争うことも検討してください。

「労災に不服申し立てする方法」の解説

労災を会社が認めない時には慰謝料請求もすべき

会社が労災を認めず、労災申請を拒否したり、妨げたりしたときには、労働者は慰謝料を請求することもできます。

会社は、雇用する労働者を健康で、安全な環境で働かせる義務(安全配慮義務)を負っています。業務中に病気やケガを負ってしまったとき、安全配慮義務への違反があるなら、労働者は会社に損害賠償を請求できます。このとき、精神的な苦痛について請求できるのが、慰謝料です。

労災であるのに会社が認めようとせず、申請を不当に妨げるようなケースでは、安全配慮義務違反を理由とする慰謝料のほかに、労災申請の妨害や不当な報復、隠蔽といった理由によって、更に追加の慰謝料を請求することも検討してください。

慰謝料請求を行う場合、まずは証拠を集め、弁護士に相談してください。

会社との交渉で慰謝料を請求する方法もありますが、労災であることを認めず、申請を拒否するような会社が、交渉で慰謝料をすぐ払ってくれるとは考えづらいです。誠意ある対応をしてもらえない場合は、裁判を起こして慰謝料請求を進める必要があり、弁護士によるアドバイスを得ておくのが大切です。

「労災の慰謝料の相場」の解説

まとめ

今回は、会社が労災を認めない場合の労働者側の対処法について解説しました。

「労災であるかどうか」について労使の見解に相違があったり、労災が認められると長時間労働やハラスメントなど、他の労働問題に発展しかねなかったりすると、会社が労災を否定し、事業主証明をはじめとした協力を拒むことがあります。労災申請についての理解不足が理由なこともある一方で、悪質な労災隠しをしようとする企業も少なくありません。

会社が労災を認めない場合でも、労災申請は労働者の正当な権利であり、自身だけで進めることもできます。労災の認定を得やすくするには、適切な証拠を揃え、労働問題に詳しい弁護士のサポートを受けることが有益です。労災であるかどうかについて労使の対立があるケースでは、労災申請だけでなく、会社の責任追及についても弁護士にご相談ください。

- 会社には、労災申請に協力するべき法律上の義務がある

- 労災であると会社が認めないと、事業主証明をされず、労災認定が得づらくなる

- 労災申請を会社に拒否された場合、証明拒否理由書を受け取って自身で申請する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/