年度末が近づくと、労働問題は増える傾向にあります。なかでも解雇・雇止めなど、会社を辞めざるを得ないトラブルは、年度末ほど増加します。

年度末には、会社として「キリが良い」という気持ちがあるのでしょう。「新年度は新たな気持ちで迎えたい」「当年度の労働問題を持ち越さず処理したい」といった考え。これらの会社側の考えが、年度末の解雇・雇止めを加速させます。しかし、いずれも会社の都合であり、労働者にとって年度末だからといって変わりありません。年度末を期限に退職を迫ったり、解雇されたりするとき、他のタイミングと同じく争うべきです。

今回は、年度末に解雇・雇止めが増える理由と、その対策を解説します。年度末の解雇を脅しにして、退職勧奨を迫るケースも、あわせて説明します。

- 年度末に解雇・雇止めが増えるのは、経営状況など、会社側の都合によるもの

- 年度末に解雇などを脅しに退職勧奨されても、辞めたくないなら応じてはいけない

- 例外的に、年度末に辞めると有利な条件がもらえるなら、退職を検討する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

年度末に解雇・雇止めが増える理由

年度末に解雇・雇止めが増えるのには、会社側の理由があります。つまり、会社側の一方的な都合であり、労働者側には配慮の必要すらないといってよいでしょう。

会社側として年度末は、ちょうど経営計画を見直すタイミングとなることがあります。1年間の売上や利益、支出を検討し、「人件費のカット」に踏み切る会社も多いもの。

このとき、年度末に、労働者を減らす解雇・雇止めが行われます。

「年度末だから」という理由を付けることで、労働者が応じてくれやすくなるのも1つの理由です。

解雇や雇止めは本来自由に行うことはできず、労働者が争えば違法な「不当解雇」として無効になる可能性があります。会社としては、できるだけ労働者に争われたくないので、「年度末は良い機会だ」「新年度で心機一転」「労働者の新たなスタートを応援する」など、理不尽な理由付けとして活用してくるのです。

会社から一方的に辞めさせられる解雇や雇止めには、正当な解雇理由が必要です。不当解雇をされたと疑われるときは、弁護士に相談して適切な対処法を知りましょう。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

年度末によく起こる解雇・雇止めの例

次に、年度末によくある解雇・雇止めの例について解説します。弁護士のもとには、年度末に近づくと、いわゆる不当解雇の法律相談が増加します。

いずれのケースも、違法な「不当解雇」となり、無効の可能性が高いといってよいでしょう。

「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

年度末の解雇

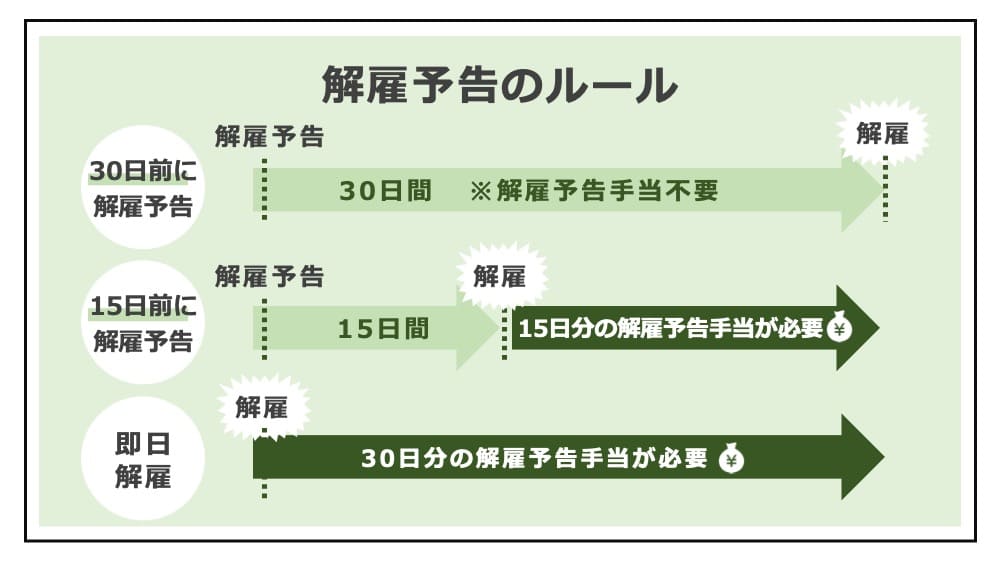

一番わかりやすく、かつ、最も労働者にとってダメージが大きい「年度末の解雇」です。解雇は、会社からの一方的な労働契約の解約。法律上、いつのタイミングでするかは決まりがありませんが、「解雇予告」のルールがあります。

具体的には、解雇するときは、解雇日の30日前に予告するか、不足する日数分の平均賃金を、解雇予告手当として支払う必要があるものとされています(労働基準法20条)。

労働基準法20条1項

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

したがって、年度末で解雇するために会社が適切な時期に予告をしていれば、労動者としては「年度末」よりは早めに、自分が辞めさせられると知ることができます。例えば、3月末で解雇したいなら、2月末に予告しなければなりません。

なお、労働基準監督署の除外認定が得られるときは解雇予告が不要となりますが、除外認定は、業務上横領など、労働者に重い責任のあるケースでなければ容易には認められません。

「解雇予告手当の請求方法」「解雇予告の除外認定の条件」の解説

年度末を期限とする退職勧奨

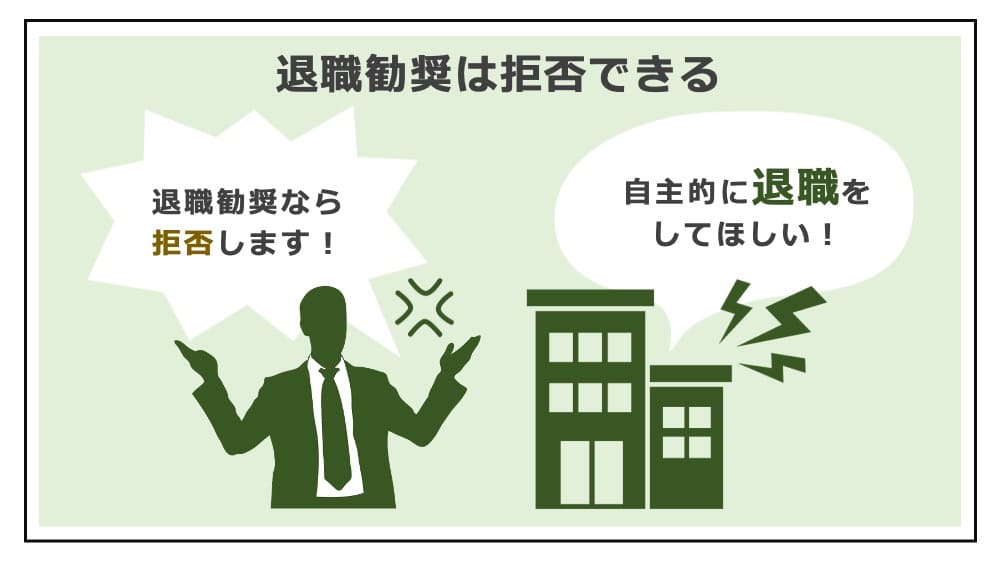

次に、よくあるのが、「年度末で退職してほしい」と会社から迫られるケースです。つまり、年度末を期限とする退職勧奨です。会社からすれば年度末はよいきっかけで、「3月末までに回答するように」というのは伝えやすいでしょう。

しかし、このような不当な扱いにも応じてはいけません。退職を促すこと自体は適法ですが、拒否されてもなお続けるのは違法な退職強要になるからです。辞めることに納得のいく理由付けがあればよいですが、「年度末だから」というのは、労動者には全く意味のないことです。たとえ最終的には退職するにせよ、「年度末までに回答する」という義務はまったくありません。

逆に、会社側にとって「年度末に退職してもらわないと困る」といった強い理由(例えば、人件費や決算の問題など)があるなら、より有利な退職条件を勝ち取るための交渉のチャンスです。

「退職勧奨されたときの対応」「違法な退職強要の対処法」の解説

年度末の雇止め(更新拒絶)

ここまでの問題は、期間の定めのない労働者(正社員など)の労働問題です。ただ、年度末でやめさせられそうになっているのは、正社員だけではありません。むしろ、期間の定めのある社員(契約社員、アルバイトなど非正規社員)は地位の弱いもので、「年度末の雇止め(更新拒絶)」という非正規社員の問題も、多数発生しています。

契約社員やアルバイトの多くは、雇用期間を定めて雇用されます。例えば、4月1日入社なら、1年の雇用期間が、年度末で切れるため、良いタイミングと考えられやすいです。そのため、年度末の期間満了により、更新せず、雇止めするトラブルは少なくありません。

とはいえ、ある程度の期間雇い続けられた労働者には、更新の期待があります。このとき、雇止めもまた解雇と同じく、正当な理由が必要となります。「年度末だから」というだけで、更新を拒絶する正当な理由にならないのは当然です。

「雇い止めを撤回させる方法」の解説

年度末に解雇・雇止めされた時の対処法

年度末に解雇・雇止めを受けた労働者に向けて、対処法を解説します。また、これらを脅しにした退職勧奨についても説明します。

前述の通り、「年度末だから」というのは会社側の都合で、それ以外に理由がないなら、不当解雇の可能性が高いといってよいでしょう。不当解雇の争い方は、以下の解説もご参照ください。

「解雇を撤回させる方法」「不当解雇の解決金の相場」の解説

退職勧奨には同意しない

解雇や雇止めのリスクを理解している会社では、まずは退職勧奨が行われます。労働者が同意して、自主退職するなら、会社側のリスクは極めて低いからです。逆にいえば、労働者側では、退職勧奨に安易に同意してはいけません。

「年度末だから」というのは、とてもきれいな理由に感じ、つい応じてしまう人もいます。労働者にとっても転職して良いスタートが切れるというような説明がされることもあります。しかし、それならば、3月末に退職せずとも、4月末でも5月末でも同じことです。

少しでも納得のいかない退職勧奨は、明確な態度で拒否してください。後から争うとき、退職勧奨の場面で不適切な発言があったことを証明するため、必ず面談を録音し、証拠化しましょう。

「パワハラを録音する方法」の解説

条件交渉を有利に進める

年度末で辞めさせようとする会社には「人員削減の目標を達成しよう」など裏の意図があることも。このとき、退職勧奨に応じる必要はないのですが、条件交渉の良い機会でもあります。どうせ労働者が退職したいなら、この時期に合わせると良い条件が勝ち取れる可能性があります。

「年度末で退職に応じるので、もう少し退職金を上げてほしい」といった交渉のイメージです。退職条件がとても有利なもので、納得いく退職となるなら、年度末ちょうどで辞める意味もあります。

使用者側が誠意をもって話し合いに対応しないときは、弁護士を窓口としてプレッシャーをかけ、有利な条件を引き出すこともできます。提案されている退職条件が本当に有利なものか疑問のあるとき、まずは軽い無料相談が有益です。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

「年度末だから」以外の理由があるか確認する

解雇をするときには正当な理由がなければ「不当解雇」となります。解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当でない場合には、違法、無効とされてしまうからです(労働契約法16条)。

そして、「年度末」というのは、解雇を有効にするような理由ではありません。解雇を有効にするためには、解雇されてもしかたない理由がなければなりません。「年度末だから」というのは、労働者にとって甘受すべき理由とはいえないからです。

年度末付近で、解雇や雇止め、退職勧奨がされるなら、その理由を確認しましょう。会社が「年度末だから」というのにこだわるなら、「それ以外に理由はないか」と聞いてください。

「それ以外には理由がない」ということなら、不当解雇の可能性は極めて高いと考えてください。

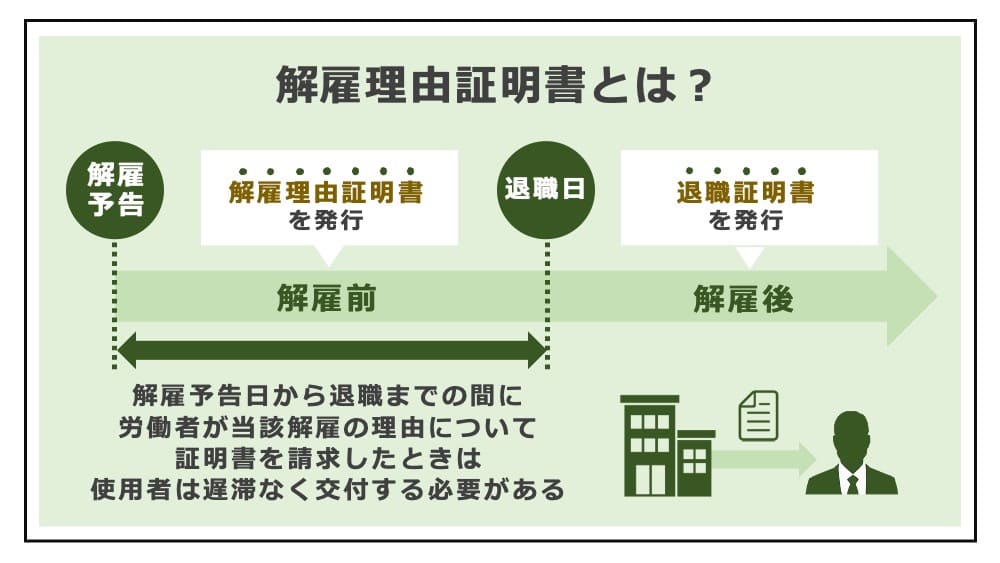

解雇理由を容易に確認でき、証拠に残せるようにするのが「解雇理由証明書」。労働基準法では、解雇予告を受けた労働者が求めれば、交付するのが会社の義務とされます。解雇理由証明書は、後に裁判で争うとき証拠になります。裁判所にも見られるため、この書面に「年度末だから解雇」と書く会社は少なく、反論すべき解雇理由がきちんと書かれることが期待できます。

「解雇理由証明書の請求方法」の解説

まとめ

年度末になると、気忙しくなり、どうしても労働問題が増える傾向にあります。弁護士のもとにも多くの相談が寄せられますが、なかでも多いのが解雇・雇止めの相談です。

会社にとっては、年度末は人員削減を含めた経営計画の見直しに良い機会です。しかし、労働者にとっては、年度末だからといって権利の保護が弱くなるわけではなく、侵害が許される理由もありません。むしろ、年度末は私生活における出費も多く、突然に会社を退職させられて収入がなくなると困ってしまう方も多い、大切な時期です。

年度末を機に退職を強く迫られたり、突然解雇された方は、お早めに弁護士に相談ください。

- 年度末に解雇・雇止めが増えるのは、経営状況など、会社側の都合によるもの

- 年度末に解雇などを脅しに退職勧奨されても、辞めたくないなら応じてはいけない

- 例外的に、年度末に辞めると有利な条件がもらえるなら、退職を検討する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【解雇の種類】

【不当解雇されたときの対応】

【解雇理由ごとの対処法】

【不当解雇の相談】