オワハラは「就活終われハラスメント」の略であり、優秀な就活生を囲い込むため、内定者にそれ以降の就職活動をしないよう働きかけたり、就活を終えることを条件に内定を出すと告げたりする嫌がらせです。オワハラは、主に新卒採用のタイミングで横行しています。

企業は、優秀な学生を囲い込もうと考えます。内定を出した人が他企業に就職し、内定を辞退されるのを避けようとしてされるオワハラですが、手口が悪質な場合は違法の可能性があります。

相談者

相談者「就活を終わるなら内定を出す」といわれた

相談者

相談者「迷うのは本気度がない」と嫌がらせされた

優秀な就活生ほど多くの企業に求められ、選択肢が多いのは当然です。優秀な人材を獲得したい気持ちはわかりますが、違法なオワハラは許されません。悪質な企業は、多様なオワハラの手口を生み出し、巧妙に就活生を追い詰めていきます。

今回は、オワハラの具体例と対策、特に、会社からオワハラ発言をされたときの答え方について、労働問題に強い弁護士が解説します。会社が社員を選ぶように、労働者にも入社する企業を選ぶ権利があります。内定を人質にオワハラするような会社に入社する必要はありません。

- どの会社に入社するかは就活生の自由であり、強要しようとするオワハラは違法

- 違法なオワハラは不法行為であり、慰謝料の請求をすることができる

- オワハラを受けときの対応は、その会社の志望度に応じて慎重に検討する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

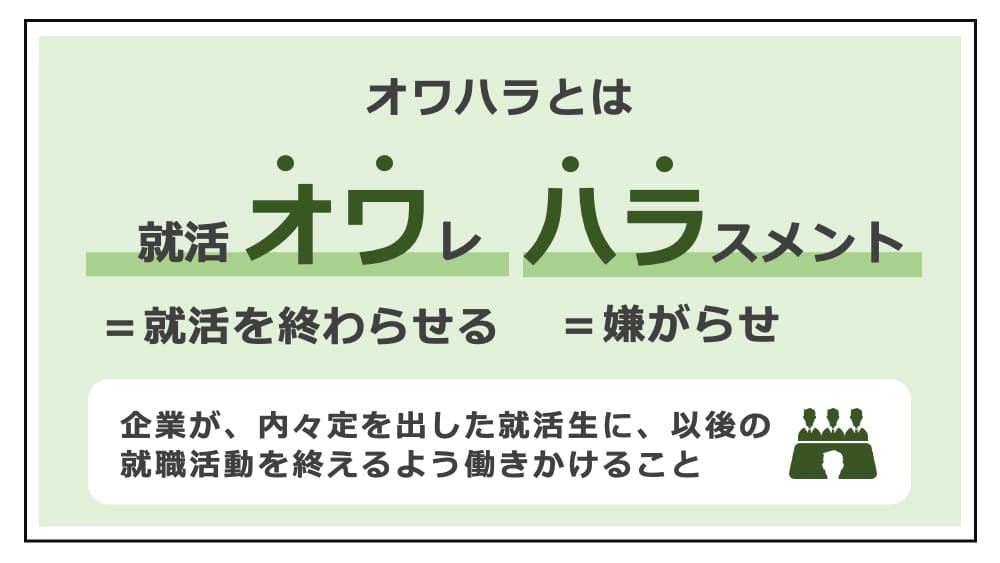

オワハラとは

オワハラの意味と具体例

オワハラとは、「就活終われハラスメント」の略で、就活生の意に反して就職活動を終了させようという意図をもった嫌がらせ行為のことを指します。オワハラの手口は年々巧妙化しており様々な態様が出現していますが、例えば次のような具体例が、オワハラに該当します。

- 内定を出した就活生に、以降の就職活動を止めるよう働きかける

- 他社の選考を断ることを、内定を出す条件にする

- 内定から入社までの間に、就職活動ができないような拘束をする

就職活動は、就活生自身の納得感をもって初めて終わりを迎えます。内定や内々定をいくつ獲得しても、心から入社したい会社が見つからないならば、就活を終える必要はありません。また、内定を得たからといって、必ず入社しなければならないわけでもありません。内定の承諾を留保して他社を検討することも許されますし、入社辞退や内定辞退できるケースもあります。

オワハラが起こる理由

内定を出す側の企業としては、できるだけ自社に就活生を拘束したい、優秀な社員を入社させたいという希望があります。このような背景から、本来なら継続するのは自由なはずの就職活動を、企業の嫌がらせによってストップさせようとするオワハラが起こります。

少子高齢化によって労働力人口は減少しており、人手不足が加速しています。就活を終わらせて、他社の選考を中止させることができれば、優秀な人材が自社に入社する可能性を高められるので、企業は事実上のプレッシャーをかけてオワハラをしてくるのです。労働者自身の意思で企業を選択し、就職活動を終えるなら問題ありませんが、企業の強い働きかけによって起こるオワハラは、次に解説する通り、違法の疑いが強いです。

「パワハラが起こる理由」の解説

オワハラは違法になる可能性が高い

オワハラと言われる行為のうちの多くは、違法の疑いがあります。

「内定者に逃げられたくない」という企業側の動機は理解できるものの、「入社するかどうか」は労働者の自由な意思によるもので、強要することは許されないからです。人は誰しも基本的な人権があり、その行動を他者に強制されることはありません。

違法なオワハラは、パワハラの一種であるといってよいでしょう。その違法性もまた、パワハラと同様の判断となります。パワハラは、優越的な地位を利用して嫌がらせのことを指しますが、採用選考の場面ではまさに、内定を与える側の会社が、内定をもらう側の就活生よりも優位な地位にあります。このような優位性を利用して他者の行動を制限しようと嫌がらせをすれば違法となります。具体的にはオワハラは不法行為(民法709条)に該当し、慰謝料をはじめとした損害賠償請求をすることができます。

更に、強度のオワハラは、犯罪行為となり、刑事責任を追及できるケースもあります。オワハラによって人の行動を強制することは強要罪(刑法223条)に当たり得るし、その際に脅しの言動があれば暴行罪(刑法208条)、脅迫罪(刑法222条)にもなります。

「パワハラの相談先」の解説

よくあるオワハラの具体例

次に、よくあるオワハラについて具体例をあげて紹介します。

オワハラには、様々なパターンがあります。直接の言動によって就活をストップさせる強硬策だけでなく、周囲から堀を埋めるように嫌がらせをする間接的なオワハラもあります。

いずれにせよ、手口は巧妙化しているため、違法行為の被害に遭っているのではないかと不安な方は、ぜひ一度弁護士に相談ください。

他社の内定辞退を強要するオワハラ

最もわかりやすいオワハラの例が、他社の内定を辞退するよう強要する行為です。最も直接的に就職活動を終わらせる典型的なオワハラであり、就活生へのダメージも大きいです。直接的なオワハラには、次のケースがあります。

- 採用面接で「ここで電話して他社の内定を断れ」と言われた

- 選考が進んでいる会社を全て書き出すよう強要された

- 「他社の内定を拒否すれば内定を出す」と言われた

- 「他社の選考を続けるなら内定は出さない」と言われた

これらのオワハラは、本来なら自由である就職活動について強要する問題行為であり、違法なパワハラです。そして、悪質な行為をする会社の言うことに従って他社の内定を辞退しても、必ず内定をもらえる保障はありません。使用者には採用の自由があり、いざ就職活動をストップさせた後になって「事情が変わったので採用できなくなった」と言われても争うのは難しいです。

「内定辞退とは」の解説

他社の選考を受けづらくするオワハラ

他社の内定を辞退するよう直接指示しなくても、オワハラに該当する例もあります。問題となるのは、他社の選考を事実上受けづらくして、間接的に就活させないようにする行為です。遠まわしな言い方でも、就活生がプレッシャーを感じれば実質的な強要であり、オワハラだと評価できます。

- 人事担当者が頻繁に食事に誘ってくる

- 家族や友人に連絡されて内定を断りづらくされた

- 他社の選考を進めないという内容の誓約書を書かされた

- 「他社に応募したらどうなるかわかっているのか」と脅された

- 他社の内定が発覚したら呼び出しを受けて土下座させられた

イベントや研修で厳しく拘束するオワハラ

直接、間接いずれも行動には起こさなくても、事実上、内定を出した後の就職活動を進められない状態に追い込むのも、オワハラによくある例です。まだ就活を継続したいのに、内定先のイベントや研修で他社の選考活動を進められないといったケースは、オワハラの可能性があります。

- 内定者研修への参加を強要された

- 課題を与えて期限までに提出するよう指示された

- 採用面接の間隔をわざと長くして他社の内定を承諾しづらい

- 他社の選考が集中する時期に内定者向けイベントが開催された

また、このような拘束の問題点は、単なるオワハラの問題に留まりません。というのも、研修への参加を強制されたり、課題を取り組んだりしている時間については、使用者の指揮命令を受けて行っている場合には「労働時間」に該当し、その対価が払われるべきです。

本来なら給料をもらうべき時間なのに、無償の研修や課題を伴うオワハラを受けたときは、未払いの給料や残業代請求の問題も生じるのです。

「入社前研修の違法性」の解説

オワハラの対処法と、オワハラされたときの答え方

オワハラが違法なパワハラに当たるとしても、「内定者を確保したい」という企業の需要がある以上、オワハラはなくなりません。そこで、実際にオワハラ被害を受けてしまったときどのように対応すべきか、オワハラの適切な対処法について解説します。

違法なオワハラに従う必要はありませんが、現実問題としては、その企業に対する志望度によって、オワハラされたときの答え方を判断するようにしてください。

オワハラを無視して就活を続ける

どの会社に入社するか、いくつ内定をもらったら就職活動を止めるかは、就活生の自由であるのが原則です。そのため、ある会社の内定をもらったからといって、それ以上の就職活動を止めなければならないわけではありません。

したがって、違法なオワハラをしてきた企業への志望度が低いならば、無視して就職活動を続けて構いません。内定を失う結果となったとしても、違法行為によって強要するような会社に入社しなくて正解だったと思うべきです。

「会社から損害賠償請求された時の対応」の解説

オワハラする企業には入社しない

オワハラ被害を受けてしまったとき、間違っても、オワハラをする企業に入社してはいけません。

オワハラの目的となっている「人員確保」は、全て企業の課題です。本来なら、企業価値をあげ、応募者を増やすべきで、オワハラによって解決するのは不適切です。そのため、オワハラする会社は非常に悪質なブラック企業であり、入社する価値はないと考えるべきです。

したがって、オワハラする会社への入社は、全くお勧めしません。先の長い人生を考え、「本当に入社したいほどの会社か」と自問してください。

嘘をついてオワハラをかわす

オワハラするような企業には誠意があるとはいえません。本来、就職活動では嘘を付かず、誠意をもって対応すべきですが、企業側がオワハラという違法な行為に手を染めるなら、就活生がオワハラを逃れるための嘘を付くのはやむを得ません。

例えば、オワハラされた現場での答え方として、「他社の内定を辞退しなければ帰らせない」「謝罪文を書いて土下座しろ」などと脅してくるなら、その場を逃れるために「他社の内定は辞退した」と嘘を付くのは仕方ないことです。

「圧迫面接の違法性」の解説

オワハラする企業の約束を信じない

オワハラする企業を信じてはいけません。たとえ「他社の内定を辞退したら内定を出す」と約束しても、守られるとは限りません。

採用するかどうかは、最終的には会社の自由であり、採用されなくても文句はいえません。他社の選考を辞退するのを、内定の条件とする会社は、とても高リスクです。オワハラするような会社が口約束を守る保障はなく、残念ですが入社はあきらめた方が無難です。

断固としてオワハラを拒否する

オワハラの最も有効な対策が、オワハラを拒否することです。

オワハラは、就活生の弱みにつけこんだ卑劣な手段です。就活生が自信をもってオワハラを拒否すれば、それ以上の被害をストップできます。違法なオワハラを繰り返す会社は、ブラック企業の可能性が高いもの。精神的に追い詰められた状態で入社しても、活躍できるわけがありません。

とはいえ、オワハラに当たる暴言や暴力、誹謗中傷や名誉毀損によって被害を負うのは避けるべきです。オワハラを拒否するにしても、社会人としてのマナーを守って丁寧に説明をしましょう。あた、万が一違法なオワハラによる被害を受けてしまったら、不法行為(民法709条)に基づいて損害賠償請求をすることができます。このような責任追及をするには証拠が大切なので、オワハラ発言を受けそうな採用面接では、必ず録音をしておきましょう。

オワハラが社会問題化している理由

最後に、オワハラが社会問題化した背景を解説します。オワハラは、古くからある労働問題ではありません。最近になって問題化した背景には時代特有の理由があります。

人手不足が加速したから

オワハラの背景に、少子高齢化による人手不足があります。求人応募がそもそも少なくなった結果、優秀な社員の獲得競争は激化しました。企業価値を高めて就活生にアピールするのが正攻法ですが、悪質な企業は真っ当に努力せず、就活生を騙したり、脅したりして入社を強要しようとし、オワハラに走る傾向にあります。

「人手不足なのに雇わない企業の理由と解決策」の解説

大企業の選考が後ろ倒しになったから

2016年より、大企業の採用選考が後ろ倒しされました。2015年までは4月1日スタートだった面接時期が、経団連によって2016年より8月1日以降とするよう示し合わせがされました。

このような面接時期の変更は、経団連に加盟する企業(主に大企業)の事情です。このことから中小企業にとっては「内定を出しても大企業に横取りされる」リスクが増加しました。就活生にも「中小企業の内定を確保した上で、大企業の選考を受けよう」という流れが広がり、このリスクに対抗するために中小企業がオワハラを行うようになりました。

ブラック企業は人権を軽視するから

オワハラは、採用におけるブラック企業の典型的な行為です。

ブラック企業は、多くの社員を入社させ、限界まで酷使し、壊れたら休職や解雇といった方法で追い出します。この使い捨ての手法のスタート地点こそがオワハラ。使い捨てが常態化すれば社員が減り、違法なオワハラをして就活生を囲い込み、入社を強要しなければ人手が足りなくなります。

「ブラック企業の特徴と見分け方」の解説

まとめ

オワハラは、就活生にとって恐ろしい行為であると共に、卑劣な社会悪です。

就活の現場では、就活生、企業のいずれも適正なマッチングを目指して努力しています。両者の合意あって初めて将来の活躍が期待できるのであり、入社の強要はいけません。オワハラの犠牲になると、恐怖から選択を誤った結果、本来なら入社すべきでなかった企業を選んで後悔を生みます。

「内定を断ったら次はないかもしれない」「従わなければ内定が得られないかもしれない」といった就活生の不安を煽るオワハラは、違法の疑いが濃厚です。少なくとも、労働者の意思を無視した強要をする時点で、入社する価値のないブラック企業と考えてよいでしょう。

オワハラのトラブルに巻き込まれないよう、対処法を理解して就活に臨んでください。

- どの会社に入社するかは就活生の自由であり、強要しようとするオワハラは違法

- 違法なオワハラは不法行為であり、慰謝料の請求をすることができる

- オワハラを受けときの対応は、その会社の志望度に応じて慎重に検討する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/