社長や上司の業務命令に「どうしても納得できない」「理不尽だ」と感じた経験は、誰しも一度はあるでしょう。「本当にやらないといけないのか」と疑問に思う人もいるでしょう。

企業に勤める以上、会社の指示・命令には、原則として従う義務があります。

しかし、どのような命令でも、無条件に従わなければならないわけではありません。中には、法的に拒否できるケースや、拒むのが正当と認められる事情もあります。この場合でも、労働者が自分の立場を守るには、適切な断り方を知っておく必要があります。

今回は、業務命令を拒否する際のリスクや注意点、拒否できる具体的な理由について、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 業務命令には従う必要があるが、拒否できる場合もある

- 業務命令の拒否が不適切だと、懲戒処分や解雇、低評価といったリスクがある

- 違法な業務命令やいじめ・嫌がらせを目的とする場合は拒否できる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

原則として業務命令は拒否できない

はじめに、業務命令の意味や、拒否した場合のリスクについて解説します。

従業員は原則として会社の指示に従う義務がありますが、どうしても納得できない場面もあるでしょう。とはいえ、拒否したり無視したりすると、懲戒処分や人事評価の低下、更には解雇といった重大な不利益に繋がりかねません。

業務命令とは

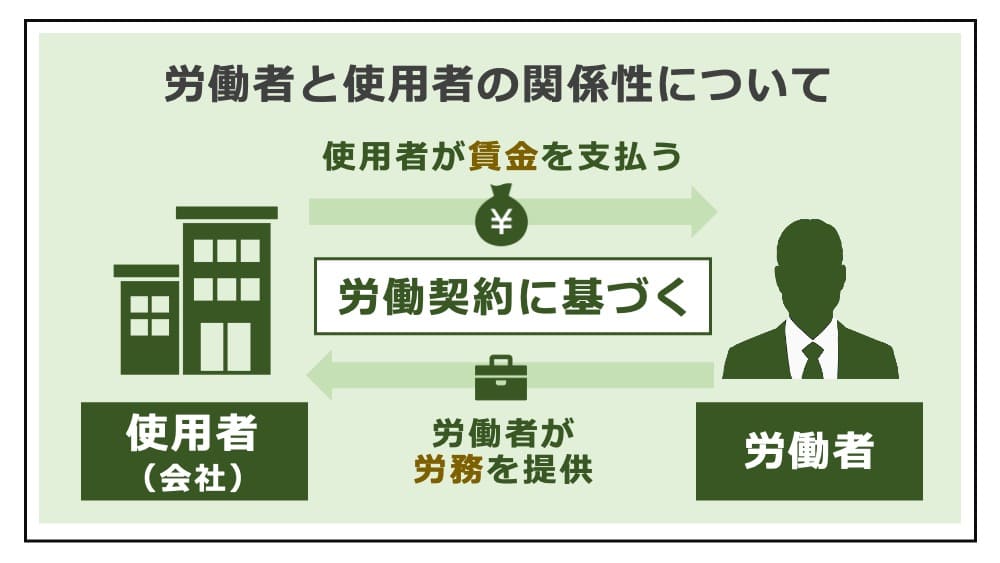

業務命令とは、会社(使用者)が従業員に下す、仕事の遂行に関する指示や命令のことです。

業務命令権の法的根拠は、労働契約そのものにあります。労働契約を締結することで、労働者は使用者の指揮命令を受けて労務を提供する義務を負い、使用者は労働者に賃金を支払う義務を負います。この労働者の労務提供義務を根拠として、使用者は業務命令権を有するのです。

企業は労働者に対し、業務内容や勤務時間、勤務地などについて具体的に指示できます。例えば、業務命令には次のような例があります。

- 出社命令

- 残業命令

- 自宅待機命令

- 休職命令

- 医師の診断を受けさせる命令

多くの会社の就業規則では、このことを確認するため、業務命令に従うべきであること、そして、業務命令に違反があった場合には懲戒処分や解雇の対象となることを明記しています。

以上のことから、たとえ納得のできない内容だとしても、正当な理由がない限り、労働者は業務命令を一方的に拒否することはできません。

「労働問題に強い弁護士」の解説

業務命令を拒否するリスク

業務命令に従う義務があるため、理由なく拒否するのはリスクがあります。業務命令拒否をした際に労働者が負うおそれのある不利益は、次の通りです。

懲戒処分を下される

「業務命令違反」は、懲戒処分の対象となる可能性があります。

懲戒処分とは、企業秩序に違反した従業員に下される制裁のことです。譴責や戒告、減給、降格、諭旨解雇、懲戒解雇といった種類があり、処分の程度は、命令の内容や違反の悪質さ、過去の勤務態度などに応じて判断されます。

例えば、東京地裁平成28年2月4日判決は、プロジェクト担当を命じられた従業員が無断で業務を外れた行為を「業務命令違反」であるとして解雇した事案で、従業員は長時間労働を理由としていたものの、裁判所は解雇を有効と判断しました。

「懲戒処分の種類と違法性の判断基準」の解説

人事評価が下がり昇進や昇給に影響する

業務命令違反は「協調性がない」「指示を守れない」といった評価に繋がります。人事評価では業績や能力だけでなく勤務態度やチームとの連携も重視されるので、命令違反が続くと、昇給や昇進、賞与などの評価でマイナスの影響が生じかねません。

更に、悪質なブラック企業だと、業務から外される、雑務ばかり割り当てられるなどの不当な扱いに発展し、パワハラの標的とされる危険もあります。

「不当な人事評価はパワハラ」の解説

最悪の場合は解雇される

業務命令に従わない場合、問題行為が続くと、解雇に発展するケースもあります。そして、業務に支障を来すような命令拒否であると判断されると、解雇が「有効」と認められるケースもあります。

例えば、大阪地裁令和3年11月29日判決は、配転命令に従わなかった社員を懲戒解雇とした事案で、配転命令に業務上の必要性があること、拒否する理由が十分でなかったことなどを理由に、懲戒解雇を有効であると判断しています。

なお、解雇は、労働契約法16条の定める解雇権濫用法理によって制限されており、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には無効となります。

「解雇の意味と法的ルール」の解説

業務命令を拒否できる正当な理由

次に、業務命令を拒否できるケースについて解説します。

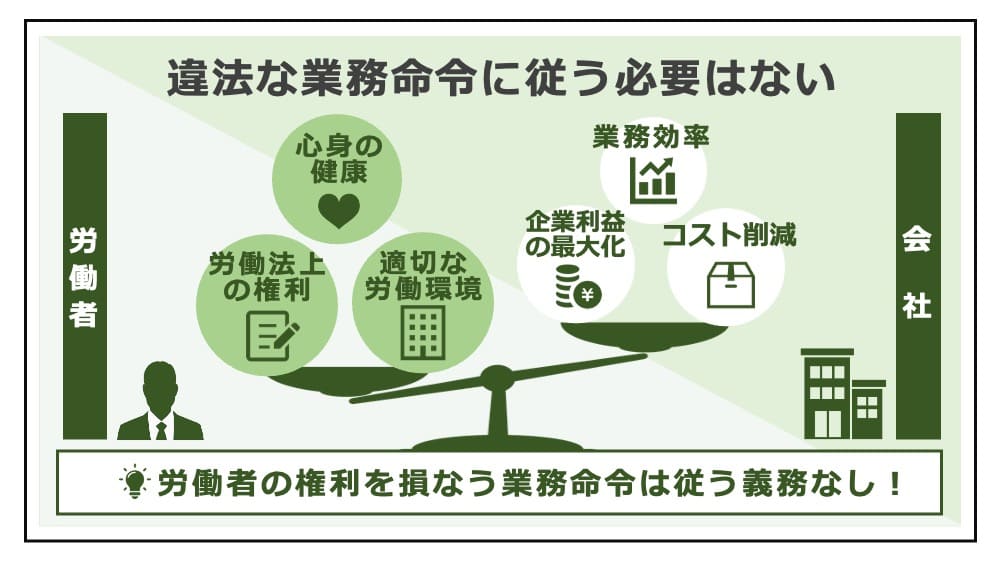

原則として従う義務のある業務命令ですが、決して無条件ではありません。業務命令が違法な場合をはじめ、拒否が認められるケースもあります。

違法な内容の業務命令

業務命令が法律に反する場合は、労働者は拒否することができます。

拒否できる違法な業務命令は、例えば次のようなものです。

- 労働基準法に反する違法な長時間労働の命令

- 36協定なしに下された残業命令

- 安全配慮義務を遵守しない危険な作業命令

- 不正経理の指示や違法な取引の強制

労働者を保護する労働法に違反している場合だけでなく、内容が公序良俗に違反する業務命令についても拒否できます(例えば、犯罪行為への加担を指示する命令など)。これらの命令は、業務の必要性を逸脱し、社会的にも許容されません。

「労働基準法違反」の解説

労働契約の範囲を超える業務命令

業務命令権は、労働契約を根拠とするため、その範囲内でのみ行使可能です。そのため、労働契約で定められた職務の範囲を超える業務命令は、拒否することができます。

雇用契約書や就業規則には、「担当業務」や「勤務場所」などが記載され、それらに基づいて労働者は業務を遂行します。例えば、次の命令は拒否することを検討しましょう。

- 雇用契約書で限定していた職種外への配転命令

- 当初予定していなかった遠方や海外への転勤命令

- 専門職として採用されたのに異なる職種への異動命令

また、労働条件や職務内容の大幅な変更も、労働契約の趣旨から逸脱していると判断される可能性があります。その違法性を判断するには、雇用契約書や採用の経緯などを考慮して、入社当初から予定されていたかどうかが重要なポイントとなります。

「労働条件の不利益変更」の解説

嫌がらせやいじめを目的とした命令

業務命令といっても、嫌がらせやいじめを目的とした指示は許されません。

そのため、会社の意図が、嫌がらせやいじめ、更にはハラスメント(パワハラ、セクハラなど)であることが明らかなら、その命令に従う義務はありません。

例えば、労働者の人格を否定する発言を伴う命令、屈辱的な指示、業務の必要性がないのに報復的に過重な業務を押し付けるケースなどが該当します。社長が、自分の嫌いな社員だけに過大なノルマを課したり、一人だけ清掃や雑用を命じたりするのは、ハラスメントと言ってよいでしょう。

このような問題ある業務命令は、命令の対象となった労働者を精神的に追い詰めるパワハラやモラハラであるというだけでなく、職場全体の環境を悪化させ、周囲の社員にも悪影響を与えます。労働施策総合推進法でも、パワハラ防止は企業の義務とされています。

「仕事を与えないパワハラ」の解説

安全配慮義務違反にあたる命令

業務命令の内容が労働者の健康や安全を著しく損なう場合、「安全配慮義務違反」となり、拒否することが可能です。会社には労働者が安全に業務に従事できるよう配慮する義務があり(安全配慮義務)、これに反する業務命令は不適切だからです。

この観点から、違法となり得る業務命令には、次の例があります。

- 精神疾患にもかかわらず休職期間中に復職命令

- 医師の就労制限の指示を無視した命令

- 妊娠や出産、育児に配慮のないマタハラ的な業務命令

このような業務命令を下された労働者は、主治医による診断書や産業医の所見など、健康状態を示す客観的な資料を会社に提供し、命令を拒否する意思を示すことが大切です。

「安全配慮義務」の解説

業務命令が権利濫用となる場合

最後に、権利濫用となるような不当な業務命令も、拒否が可能な場合があります。

会社による業務命令であっても、内容が企業の利益や業務の遂行と明らかに無関係な場合など、命令権を濫用していると考えられるものです。例えば、社長の私的な用事に付き合わせるために社員を休日に呼び出す、業務と無関係な個人的な依頼を命じるといったケースが典型例です。

「私生活への干渉はパワハラ」の解説

納得できない業務命令を拒否する方法

次に、納得できない業務命令を受けたときの対処法を解説します。

業務命令に不平不満があったり、違和感を覚えたりしても、感情的に拒否したり無視したりすると、かえってトラブルの元です。懲戒処分や人事評価の低下といった不利益を避けるため、適切な拒否の仕方を理解しましょう。

業務命令の意図や理由を確認する

業務命令に納得できない場合、その命令をした社長や上司に対して「なぜ従う必要があるのか」を確認してください。命令の意図や理由を理解すれば、業務上の必要性、命令の合理性があるかどうかを見極めることができます。

不満のあった命令でも、上司とのコミュニケーションを通じて誤解が解消されることもあります。自分の状況を丁寧に説明すれば、命令内容の見直しや調整に応じてもらえる可能性もあります。

納得できない理由を冷静に説明する

納得できないとしても感情的にならず、冷静に理由を説明しましょう。

事実関係と自分の考えを整理し、なぜその業務を遂行することが難しいのか、具体的に伝えるようにします。前述した正当な理由に該当するなら、「業務命令が違法である」「安全配慮義務違反である」「権利濫用」であるといった理由を、その根拠となる資料と共に示すことで説得力が増します。

会社が業務命令を強行しようとする場合も、労働者としては事情を説明し、誤解を解き、対応を協議するための建設的な話し合いを求めてください。

この際、健康状態については医師の診断書、その他に育児や介護などの家庭の都合で命令に従えない事情などを、具体的に会社に伝えることが重要です。配慮の必要性を理解してもらえば、話し合いで互いに譲歩して解決できる可能性もあります。

「パワハラの証拠」の解説

業務命令書の交付を依頼する

業務命令を拒否する場合、命令の内容については証拠を確保しましょう。

会社が口頭の指示だけで済ませようとしても、必ず書面やメールによる「業務命令書」を交付するよう依頼してください。書面化することで、命令の内容や指示された日時を明確にし、後の紛争に備えた重要な証拠資料を確保できます。

業務命令書を求めれば、命令の根拠や範囲も明らかになるので、拒否する理由が正当かどうかを精査でき、言った・言わないの水掛け論も防げます。

「裁判で勝つ方法」の解説

拒否したことを記録に残す

業務命令を拒否するなら、その意思表示も必ず記録しておきましょう。

口頭だけで拒否しても、後から「聞いていない」と言われるリスクがあるので、書面やメールで通知すべきです。紛争となる危険が大きいなら、内容証明で拒否の意思を送付して、証拠を確保します。合わせて、業務日誌や日報、自身の日記やメモにも記録しておきましょう。

特に、突然の遠方への転勤命令のケースや、その命令違反に対する解雇といったケースは、労働者の不利益が大きく、争いになりやすいです。

妥協案や回避策を検討する

業務命令に納得できないとしても、完全に拒否するケースばかりではありません。

誰しも、職場には不満の一つもあるものです。完全に拒否したり、退職したりするのではなく、妥協案や回避策を検討してみてください。例えば、労働者側が次のような譲歩をすれば、トラブルが回避できる可能性があります。

- 一部業務のみ引き受ける。

- 作業内容の調整を提案する。

- 現実的に負担が軽減できる代替案を提示する。

今後も同じ会社で働き続けるなら、業務命令に多少無理があっても、社長や上司にお願いしてみるのも手です。ただし、我慢のしすぎは危険であり、会社が強硬に違法な業務命令を押し付けようとしてくるときは、争わざるを得ません。

なお、育児や介護、家族の問題などが理由で、業務命令に対応できない場合、真っ向から争うのでなく、転職して別の活躍場所を探すのもよいでしょう。

「部署異動で給料が下がるのは違法」の解説

業務命令を拒否してトラブルになった場合の対処法

最後に、業務命令を拒否してトラブルになった場合の対処法を解説します。

業務命令を拒否してトラブルになった場合、まずは上司や人事部との再協議を行い、命令内容の合理性や背景について改めて説明を求めましょう。そして、「業務命令を拒否できる正当な理由」に該当するなら決して折れてはならず、記録に残しながら拒否の姿勢を貫くべきです。

この拒否に対して、会社が不当な扱いをしてくるときは、争うしかありません。

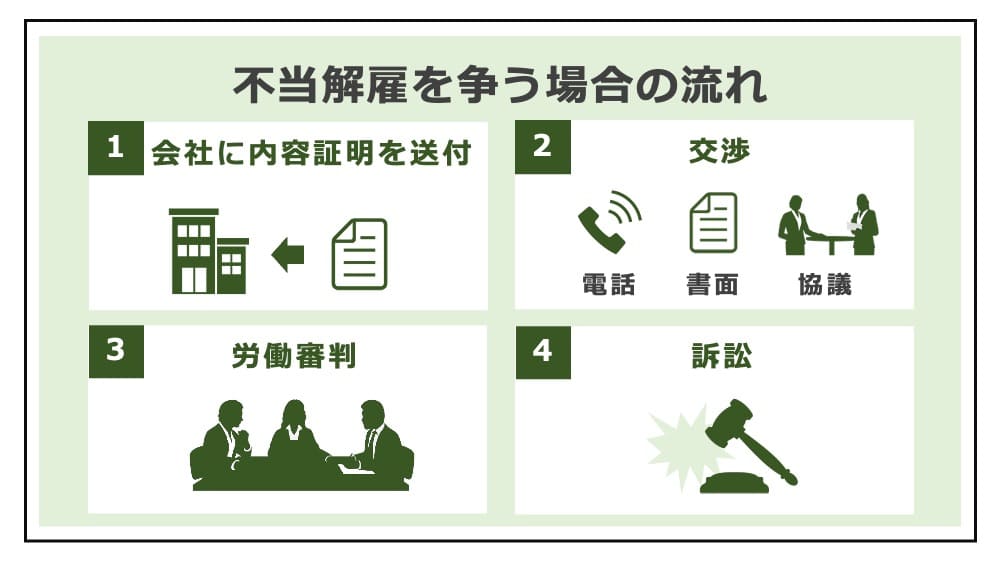

ハラスメント的な扱いについては、会社に設置された相談窓口に連絡し、それでも解決しない場合は弁護士に相談したり、労働基準監督署に申告したりといった社外での解決を目指します。弁護士に依頼すれば、業務命令の違法性について内容証明で指摘したり、労働審判や訴訟といった法的手続きで責任を追及したりすることも可能です。

万が一、業務命令違反を理由とした懲戒処分や解雇など、不当な扱いを受けた場合には、「不当処分」や「不当解雇」として争う余地があります。その際は、命令の内容や経緯、拒否した理由を記録に残しておくことが重要です。

労働審判は、原則3回以内の期日で解決を目指す、簡易かつ柔軟な制度です。かかる弁護士費用も安価に済むケースも多いので(30万円〜60万円程度など)、まずは無料相談を活用して弁護士のアドバイスを受けるのがよいでしょう。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

まとめ

今回は、業務命令を拒否する場合の基本的な知識を、弁護士が解説しました。

労働者として雇用されれば、業務命令には原則として従う義務がありますが、全ての命令に無条件で従う必要はありません。違法な内容や、労働契約の範囲を逸脱するような命令、嫌がらせを目的とした指示など、正当な理由がある場合には拒否が認められるケースもあります。

ただし、命令を拒否する際は、感情的にならず冷静に対処することが重要です。そして、記録に残しながら、妥協案や回避策を示すことも検討すべきです。不当な命令や処分に悩んだ場合は一人で抱え込まず、弁護士に相談するのがお勧めです。

- 業務命令には従う必要があるが、拒否できる場合もある

- 業務命令の拒否が不適切だと、懲戒処分や解雇、低評価といったリスクがある

- 違法な業務命令やいじめ・嫌がらせを目的とする場合は拒否できる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/