交通費の不正受給をめぐるトラブルは、意外と多いもの。しかし、軽い気持ちでした不正受給は、横領になるおそれがあります。嘘がバレると、懲戒処分されたり、最悪は、解雇されたりと、手痛いしっぺ返しが待っています。

相談者

相談者気づけば交通費をうっかり多くもらっていた

相談者

相談者給料が低く、交通費でまかなおうと嘘ついた

このような相談もありますが、そもそも労働法では「交通費は労働者負担」が原則。通勤手当が支給される企業は多いものの、法的な義務ではないため、自社のルールをしっかり確認しなければ、知らずのうちに交通費をごまかしている危険もあります。

交通費の申請書で、最寄り駅や通勤経路について嘘を書けば、だまして横領するのは比較的容易でしょう。出張交通費、宿泊費のチェックが甘く、嘘をつけば多く受給できるケースもあります。

つい魔が差して、交通費を多めに申請したり、通勤ルートを嘘ついて水増し請求していたときの不安について、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 交通費の不正受給は、横領になってしまうことがある

- 交通費を、多めにもらっていたとき、事後チェックなどでバレる可能性がある

- 不正受給、横領した交通費の金額や悪質性によっては、懲戒解雇は無効となる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

交通費の不正受給とは

交通費の不正受給とは、その名のとおり、交通費を不正に受けとってしまうことです。

就業規則・雇用契約書に通勤手当の定めがある会社では、交通費の申請をすれば通勤手当がもらえます。申請の際には、会社所定の書式にしたがい、「最寄り駅」「交通手段」「通勤経路」の3点を知らせるのが通常です。うっかり申請を誤ったり、故意に会社をだましたりすると、本来よりも多めに交通費をだましとる「不正受給」となってしまいます。

交通費の不正受給が横領になる手口

交通費の不正受給には、様々な手口がありますが、代表的なのは次の3つの方法です。

住所をいつわり、多く交通費をもらう

1つ目の手口は、自宅住所をいつわり、最寄り駅を嘘つくなどして交通費を不正受給する方法。遠くに住んでいると嘘の申請をすれば、遠距離の通勤をしていることになり、交通費を多めにもらえます。

- 恋人と同棲を始めたが、遠い自宅から通っていることにした

- 会社の近くに引っ越したが、住所変更の申請をしない

- 一人暮らしをスタートしたが、実家に住んでいると申請した

- 複数住居があるが、一番遠いところだけを申請した

実際は、申請した住所より近くから通っているなら、多くもらった交通費は横領にあたります。悪意あるケースはもちろん、「住所変更をうっかり忘れていた」など、過失の場合でも、定められた手続きをせずに交通費をもらいすぎた点に責任がありますから、不正受給に変わりはありません。

住民票の住所を基準とするのが原則ですが、必ずしもそうでなく、実際に住んでいる場所が重要です。住民票の住所以外からの交通費を請求している方は、次の解説も参考にしてください。

「住民票の住所以外からの交通費請求」の解説

通勤経路をいつわって交通費をもらう

2つ目の手口は、通勤経路について嘘をつく方法です。遠回りして通勤すれば、その分だけ交通費が高くなってしまうのは当然です。

- あえて乗り換えが多いルートを申請した

- 実際には使わない特急料金をあわせて申請した

- 不自然に長すぎる経路を申請し、交通費をだましとった

- プライベートでしか使わない区間の定期代をだましとった

「合理的な経路で交通費を申請する」というルールをおくのが通常で、遠回りなルートを申請して多めに交通費をもらうのは、許されない横領です。「合理的な経路」とは、最短経路、もしくは、より安い交通費で通勤できる経路をいうのが通例です。

なお、「最短ルートだと乗りかえが多すぎる」などのケースでは、柔軟に話し合ってくれる会社もあるため、不正受給といわれないよう、事前の確認が大切です。

安い交通手段で通勤しているのを隠す

3つ目の手口は、通勤手段をいつわる方法です。通勤手段を、実際に使っているものと違った申告をすれば、その分だけ交通費を浮かせることができます。

- 会社の近くなので自転車で通勤するのに電車代を請求した

- 乗換え駅が近くなので、その区間は徒歩で移動した

- 特急料金を申請したが、特急には乗らず各駅停車で通勤した

- 使わなくなった定期代を払い戻した

事実の通りに申請しなければ、嘘をついて交通費をだましとっていることになり、不正受給です。実際には徒歩や自転車で異動した経路について電車代をもらっていると、交通費をもらいすぎになり、つまり、横領となってしまうからです。

電車やバスなど公共交通機関を使う人には実費支給の会社が多いですが、徒歩や自転車の場合、どのような支給となるか、会社のルールを確認しておかなければなりません。

「横領冤罪への対応」の解説

なぜバレる?交通費の不正受給がバレる理由

次に、交通費の不正受給がバレる理由について、4つ紹介しておきます。

交通費の不正受給は、軽い気持ちでしてしまう方が多いです。横領となるほどの悪質な行為だとは、知らずに出来心でしてしまう人もいます。

相談者

相談者少額ならバレないし、横領にもならないだろう

相談者

相談者うちの経理はずさんだから調査していないはず

このような甘い考えでしてしまった交通費の不正受給も、バレてしまえば横領と言われます。通勤手当の申請書に嘘を書いただけであれば、なかなかバレずらいのでは、と思う方もいるでしょう。しかし、会社はさまざまな方法で嘘を見破ろうとしますから、実際はバレて横領の責任を追及されるケースも多いものです。

1回なら少額でも、合計すると交通費も相当な額になりますから、不正受給を野放しにはしません。労働者が考えるよりも、はるかに真剣に、横領を突き止めようと調査します。

会社の調査で、不正受給がバレたケース

交通費の申請があると、会社は、ネット上の路線検索などで、申請が適切かどうかをチェックします。このとき、嘘をついて不自然に遠いルートを申告すれば、すぐに不正受給だと発覚してしまいます。

また、用意周到に準備して、申請時のチェックをくぐりぬけても、あなたの言動が怪しいと、使用した切符や交通系ICカードの履歴、住民票など証拠資料を出すよう求められ、事後チェックで発覚してしまうケースもあります。

「懲戒解雇の手続きの流れ」の解説

証拠から、不正受給がバレたケース

証拠を残すようなヘマはしないだろうと思っているかもしれませんが、実際には、さまざまな資料が証拠として活用され、交通費の不正受給が暴かれていきます。

交通費の不正受給がバレる原因となる証拠には、次のものがあります。

- 使用済の切符

- 交通系ICカードの利用履歴

- スマホのGPS

- 遠方のコンビニのレシート

- 住民票、戸籍

- 目撃証言

- (休職するときなどの)診断書

経費削減で、不正受給がバレたケース

会社は、利益をあげるために経費削減を指示することがあります。そのなかで、他社員と比べて経費額の多い社員は、調査対象とされやすくなります。

この経費削減の流れのなかで、交通費申請をチェクしたり、より安い経路への切りかえを指示したり、これまでは「お目こぼし」してきた交通費の不正受給を指摘されたりするケースも少なくありません。

目撃されて不正受給がバレたケース

他の社員の目撃によって、ずるい通勤をしていたのがバレるケースもあります。会社の近くになっても自転車に乗っていたのがバレて、通勤交通費の横領を指摘されてしまう例などです。

また、本来の通勤経路とはまったく違うところで社長や上司に会ってしまい、なぜそこにいるのか、自然な説明ができなくて調査されてしまったという方もいます。「交通費を多めにもらっている」と自慢してしまい、同僚から密告されてバレるケースもあります。

「経費の不正請求の違法性」の解説

交通費の不正受給がバレたときの適切な対応

残念ながら交通費の不正受給がバレてしまったとき、会社は更に調査を続け、懲戒処分や解雇などの厳しい処分に向けた手続きを進めてくると予想されます。

不正受給は、横領ともなる悪質な行為であり、責任は重大です(詳細は「交通費を不正受給したことの重い責任」参照)。労働者側でも適切に対処しなければ、より重たい責任を負わされますから、ディフェンスもまた必要です。

次の手順で、慎重に進めるようにしてください。

交通費の不正受給はすぐにやめる

当然ですが、バレてしまった交通費の不正受給はすぐにやめましょう。交通費の申請を誤っていたときには、すぐに正しい内容で申請をしなおします。バレた後も続けていては、悪意があり、反省の態度がみられないと評価され、より悪質なケースだと見られてしまいます。

交通費の不正受給について謝罪する

次に、会社に謝罪をし、反省していることを示します。謝罪の気持ちをわかりやすく示すために、手書きで謝罪文を作成し、会社に提出するのがおすすめです。

過去に、甘い誘惑から交通費を横領したとしても、早急に謝罪文を出し、返金を申し出るのが正しい対応。会社に完全にバレてしまう前に対応したほうがよいでしょう。「バレてからあせって対応した」と思われるよりも、できるだけ早く自白したほうが誠意がみせられるからです。会社の計算ミスで交通費が多く払われていたケースでも、「不正受給し、横領したのでは」と疑われる前に、自ら申し出ておくのがおすすめです。

謝罪文の書式・ひな形のサンプルと、そのポイントを示しますので、参考にしてください。

謝罪文

株式会社○○○○

代表取締役社長○○○○ 様

この度は、私の軽率かつ非常識な交通費の横領によって、貴社の秩序を乱し、かつ、貴社に損害を与えたことを、深く謝罪申し上げます。自身の軽率な金銭欲に流され、私的な使い込みをし、貴社にご迷惑をおかけしまして、大変申し訳ございませんでした。

つきましては、私の横領した金額XXXX万円を、全額直ちにお返しするのが当然のことと理解しておりますが、手持ちの状況を勘案し、毎月XX万円ずつ返済をさせていただきたいと存じます。

この度の私の非違行為について、いかなる処分も甘んじて受けます。また、同時に退職届を提出しますので、私の進退については貴社のご判断に従います。改めて、この度の私の行いにより、貴社に多大なる損害を与えましたこと、再度お詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。

XXXX年XX月XX日

XX部XX課 ○○○○

謝罪文を作るときに大切なポイントは、

- 謝罪が目的であり、弁明、言い訳とみられる記載はしないこと

- 一括返済できないときも、できるだけ早期、短期の分割返済すること

- 懲戒処分や解雇、自身の進退(すすんで退職するなど)について、考えを示し、寛大な処分を求めること

といった点です。

不正受給した交通費の返金を申し出る

反省の態度を最もよく示すのが、不正受給してしまっていた交通費の返金を申し出ることです。そのため、謝罪と同時に、不正受給した交通費の返金するとあわせて伝えるようにします。

申し出るべき返金額を決めるにあたり、「○○円までは正当ではないか」「給料が安い分を補っただけだ」などといった色気を出すのはやめましょう。このような気持ちは押し殺し、横領した金額は、全額返金するようにしてください。

返金額を決めるにあたっては、会社の調査と並行して、労働者側でも横領額の調査を要します。

このとき、交通費の不正受給の証拠には、過去の通帳履歴、Suicaなど交通系ICカードの使用履歴、スケジュール帳、カレンダーなどがあります。証拠資料を参考に、記憶喚起を進めておいてください。

返金の合意書を作成する

不正受給した交通費の返金を申し出て、無事、会社が応じてくれたときには、その合意内容について書面にしておきます。このとき、会社側が「合意書」を作成し、サインするよう求めてきます。

合意内容を証拠化しておくことには、労働者側にもメリットがありますから、ぜひ応じるべきですが、事前に合意書の内容がいちじるしく不利でないかどうか、チェックが必要です。合意書の書式・ひな形のサンプルと、そのポイントを示しますので、参考にしてください。

合意書

株式会社○○○○(以下「甲」という)と、△△△△(以下「乙」という)は、乙が甲においてXXXX年XX月XX日からXXXX年XX月XX日までにした一連の交通費の不正受給ないし横領(以下「本件」という)について、次のとおり合意した。

第1条

乙は、甲よりXXX万円の交通費を不正受給したことを認め、甲に対して謝罪する。

第2条

乙は甲に対し、上記金員について、20XX年XX月XX日限り一括して、甲の指定する方法によって返金する(振込手数料は乙負担)。

第3条

甲は、乙の謝罪を受け入れ、これ以上の処罰を望まない。

第4条

甲及び乙は、両当事者間に、本合意書以外の一切の債権債務関係のないことを、相互に確認する。

本合意書成立を証するため、本合意書を2通作成し、甲乙各自1通を保管する。

XXXX年XX月XX日

(甲)株式会社○○○○

代表取締役社長○○○○

(乙) ○○○○

合意書を作成するにあたり重要なポイントは、

- まずは謝罪と返金をメインの目的とし、下心を出さないこと

- 「厳しい処罰を望まない」という嘆願条項を記載して、刑事責任を負わないようにすること

- 合意書で決めた返金以上の債権債務の存在しないことを「清算条項」で約束してもらうこと

といった点です。

「退職合意書の強要の違法性」の解説

事情聴取、懲戒委員会に素直に応じる

会社は、交通費の不正受給、横領を疑うときには、徹底して調査し、証拠の裏どりをします。また、不正受給や横領を理由に、懲戒処分、解雇などの重い処分を検討するときには、懲戒委員会を開催して、弁明の機会を与えてきます。このようなとき、残念ながら、懲戒解雇を含む、より重度の責任追及が予定されていると考えざるを得ません。

言い逃れをしたい気持ちは理解できますが、ここまできてしまったら、嘘の上塗りでその場しのぎをしようとすれば、「悪質な横領だ」というイメージを強めてしまいます。そのため、事情聴取、懲戒委員会には素直に応じ、事実を白状するしかありません。

またバレていない不正受給や、横領額がもっとあるとき、あとから証拠上でバレて追及されるより、ここで真実を述べ、心証を少しでも良くしておきましょう。

「懲戒処分の決定までの期間」の解説

交通費を不正受給したことの重い責任

労働者として、交通費を多くもらいすぎた場合、会社から責任追及を受けるおそれがあります。故意に不正受給をしたときは、その責任は特に大きく、リスクの高い行為です。人道的な責任、道徳的な責任はもちろんですが、ここでは、その重大な法的責任について解説します。

交通費の不正受給の法的責任の問われ方には、次のものがあります。それぞれの責任について、その追及のよくある流れと、労働者側の対応もあわせて解説します。

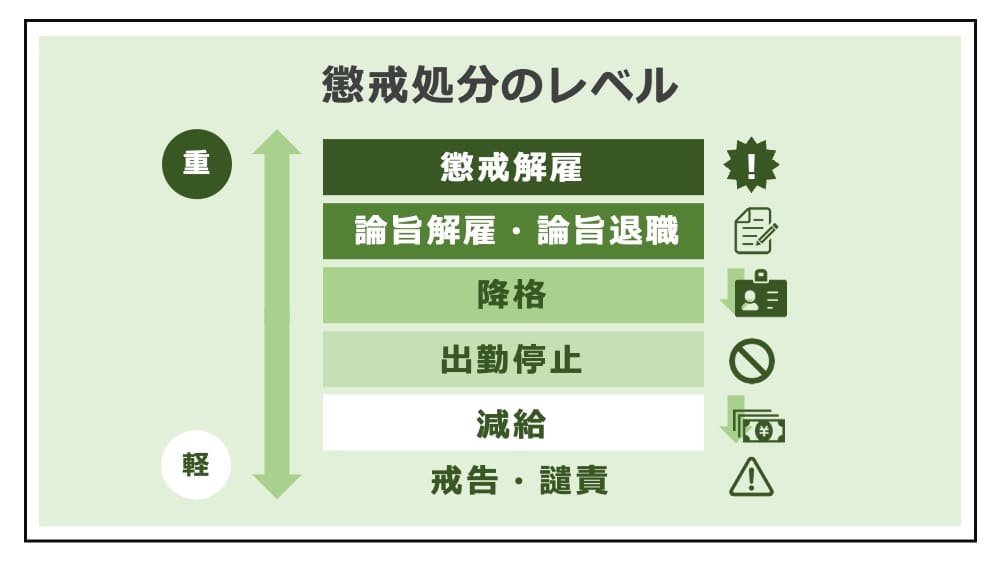

懲戒処分される(企業秩序違反)

懲戒処分は、社内の問題行為について、会社が労働者に下す制裁(ペナルティ)です。

企業秩序を乱す行為に対し、就業規則の定めに基づいて下すことができます。就業規則では、「故意または過失によって会社に損害を与えたときには、懲戒処分とする」と定めている例が多く、不正受給であればこれにあてはまります。交通費を、だまして嘘の申請をし、余分に受けとるという行為が、企業の秩序を乱すのは明らか。少額だとしても、不正受給を許してしまえば他の労働者にも波及し、経営に影響しかねません。

次のように、軽度の処分から重度の処分まで種類があります。

交通費の不正受給について、横領額が少額であったり、申請忘れなどの過失が原因であったりすれば、譴責・戒告など、退職を前提としない軽い懲戒処分にとどめるケースが多いのではないかと考えます。

「懲戒処分の種類と違法性の判断基準」の解説

解雇される(雇用契約違反の責任)

懲戒処分のなかでも最も重いのが、懲戒解雇です。

不正受給した交通費が多額だったり、注意を受けてもなお継続的にしていたり、あえて巧妙に隠蔽していたりなどの悪質性の高いケースでは、懲戒解雇など、重度の処分が予想されるケースもあります。なお、解雇されてもあきらめず、解雇の有効性も検討しましょう。また、懲戒解雇は労働者へのダメージが大きいことから、配慮として、普通解雇にされるケースもあります。

「懲戒解雇を争うときのポイント」の解説

不正受給の返還を請求される(民事責任)

社内で罰されるだけでなく、不正受給した金額は、返金しなければならないという責任があります。だましとった交通費なのですから、会社に返金しなければならないのは当然のことです。

交通費の返金は、民事責任であり、法律用語で「不当利得返還請求」といいます。理由なく不当に得たお金を、返還するよう請求する権利、という意味です。

更に、返金せずにねばっていたり、かくしていて調査に費用がかかったなどの場合、不法行為(民法709条)を理由に、損害賠償を請求される危険もあります。あきらめて不正受給した交通費の返金を申し出るのがおすすめです。なお、次に解説する刑事責任とは違って、不当利得では、もらいすぎた交通費があれば、故意でも過失でも返さなければなりません。

「会社から損害賠償請求された時の対応」の解説

横領罪で処罰される(刑事責任)

責任の最後に、交通費の不正受給で問われる最も重い責任が、刑事責任です。刑事責任とは、刑法違反の責任のこと、不正受給のケースで、わかりやすくいえば犯罪のことです。

交通費の不正受給によって成立する罪は、事情によっても異なりますが、詐欺罪もしくは、業務上横領罪があります。

刑法246条(詐欺)

1. 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

刑法(e-Gov法令検索)

2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法253条(業務上横領)

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

刑法(e-Gov法令検索)

実際には交通費がかかっていないのに、あざむく行為で、嘘をついて会社を勘違いさせ、その結果、通勤手当などの交通費という財産を奪いとっている点は、詐欺罪と評価できます。また、社員でなければ通勤手当などの交通費をもらえませんから、「従業員としての業務上の地位を利用した」といえ、業務上横領罪という重い犯罪として処罰されるリスクもあります。

会社の処罰感情が強いと、返金など民事責任の追及だけでは済ませず、刑事処罰を求めて告訴されることもあります。このようなケースでは、処罰されないよう、すみやかに示談交渉を進めなければなりません。警察には、強制捜査権限があります。警察の捜査は、会社の調査よりなお徹底して行われ、隠していた横領もみな暴かれてしまいます。

たかが少額の交通費と甘く考えていると、犯罪になり、前科者となってしまいます。金額が大きいときは、逮捕、送検され、処罰されるケースもあります。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

交通費の不正受給を理由とする解雇の有効性

交通費の不正受給を、会社から問い詰められたとき、これを理由に解雇される例があります。

しかし、解雇は、労働者に大きなダメージを与えるため、日本の法制度では限定的に考えられています。具体的には、解雇権濫用法理によって、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には、権利濫用として解雇は無効です(労働契約法16条)。

この点からして、交通費の不正受給を理由とした解雇が、有効なのか、それとも、不当解雇として無効になるのか、といった点を検討しておかなければなりません。

交通費の不正受給があっても不当解雇となるケース

交通費を不正受給してしまったことは悪いことであり、された解雇には理由があります。しかし、たとえ横領にあたるほどの不正があっても、不当解雇となるケースもあります。つまり、解雇理由となった不正受給は悪いけれど、「解雇という処分は重すぎる」というように、相当性に欠けると判断してもらえるなら、その解雇は、不当解雇として無効になるわけです。

解雇の相当性を検討するにあたっては、次のような事情が考慮要素となります。

- 不正受給ないし横領した交通費の金額

- 不正受給ないし横領した回数・頻度

- 隠した、嘘をついたなど、方法が悪質かどうか

- バレる前に反省し、自白したかどうか

- バレた後、反省を示し、謝罪したか

- 返金を申し出たか、または、実際に返金したか

- 今後不正受給はしないと誓っているかどうか

「解雇が無効になる例と対応方法」の解説

交通費の不正受給と解雇について判断した裁判例

交通費の不正受給と解雇について判断した裁判例には、解雇を有効とした裁判例、無効とした裁判例のいずれも存在します。

有効としたケースには、約100万円の通勤手当をだましとった社員の解雇を有効とした裁判例(東京地裁平成15年3月28日判決)、4年半の間に200万円を超える通勤手当をだましとった社員の懲戒解雇を有効と判断した裁判例(東京地裁平成11年11月30日判決)など。

無効としたケースは、4年半の間に約35万円の交通費をだましとったが返還の準備をしていた社員の懲戒解雇を無効と判断した裁判例(東京地裁平成18年2月7日判決)、15万円程度の定期代の不斉について諭旨退職を無効と判断した裁判例(東京地裁平成25年1月25日判決)など。

「正当な解雇理由」の解説

交通費の不正受給で、横領した人が注意すべきポイント

最後に、交通費の不正受給をし、横領となってしまった人が注意すべきポイントを解説します。

交通費の横領は、企業秩序を乱すため懲戒処分の対象となったり、解雇となったり、最悪のケースでは刑事罰となるおそれもある重大な違法行為ですから、慎重な対処を要します。

通勤の交通費は、法律上、会社に支払義務がない

サラリーマンだと、通勤の交通費は会社負担なのが通例でしょう。実際にかかる交通費だけでなく、定期を支給してプライベートでも使用してよいという会社もあります。

しかし、労働法では、労務提供は「持参債務」、つまり、職場までは労働者が自力で来るのが原則です。そのため、通勤するのにかかる交通費だとしても、法律上は、会社に支払義務がなく、就業規則や賃金規程に定められてはじめてもらえる恩恵なのです。

「通勤手当をもらえるのは当然」「安月給なんだから、交通費をちょろまかしたっていいだろう」といった甘い考えは、そもそも「交通費は労働者負担が原則」という法律のルールを見誤った態度といわざるをえません。

労働者の自己負担とするのが法律上の原則なので、交通費実費を清算する方法だけでなく、交通費に上限を設けたり、逆に、会社の近辺に住む人は優遇するといった方法も、違法ではありません。

このとき、会社の交通費の清算ルールを理解すれば、どの範囲が不正受給ないし横領となるのかを知ることができます。

交通費の不正受給の時効について

交通費を不正受給した方が、時効を気にするケースがあります。それは、過去、相当以前にした不正受給の責任が問われないかとビクビクしている方です。交通費の不正受給の時効がどれほどかは、前章で解説した責任の種類によっても異なります。

民事責任の時効

不当利得の時効は、「権利を行使することができることを知った時から5年」または「権利を行使することができる時から10年」とされています(民法166条)。債権の消滅時効は、2020年4月1日施行の民法改正で変更されたので注意してください。

刑事責任の時効

詐欺罪、業務上横領罪はいずれも「長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」であり、公訴時効は犯行終了時から7年です(刑事訴訟法250条2項)。

懲戒処分や解雇には、時効がない

懲戒処分や解雇には時効がありません。

そのため、理論上は、過去どれほど前の不正受給や横領についても、懲戒解雇にすることができるわけですが、さきほど解説したように、あまりに長期間経過した後に、解雇の理由とすることは不当解雇となり、その処分が無効だと判断される可能性が高いです。

「不当解雇の時効」の解説

まとめ

今回は、交通費を不正受給し、横領となったとき、労働者側でふわさしい対応を解説しました。

コンプライアンス意識の低い会社では、交通費が自己申告だったり、事後チェックをしなかったりといったように労務管理が甘く、労働者に悪意があれば不正受給、横領が容易なシーンも多いものです。「生活費が足りない」「給料が低くて報われない」など、つい誘惑に負ける方もいます。

しかし、交通費の横領、だましとり行為の責任は重大です。交通費を実際よりもらいすぎてしまえば違法であり、故意に放置していれば、犯罪になる危険な行為です。

交通費の不正受給が判明したら、すぐに申告し、解雇など最悪の事態にならないようディフェンスが必要です。自身の行為の違法性に疑いがある方は、ぜひ一度ご相談ください。

- 交通費の不正受給は、横領になってしまうことがある

- 交通費を、多めにもらっていたとき、事後チェックなどでバレる可能性がある

- 不正受給、横領した交通費の金額や悪質性によっては、懲戒解雇は無効となる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【横領・不正受給とは】

【横領・不正受給の責任】