残業時間には、法律によって月・年単位で上限が規制されています。

この規制を理解する上で重要なのが「36協定」です。企業が残業を命じるには、36協定の締結・届出が必要であり、そこに記載できる残業時間には法律上の上限があります。

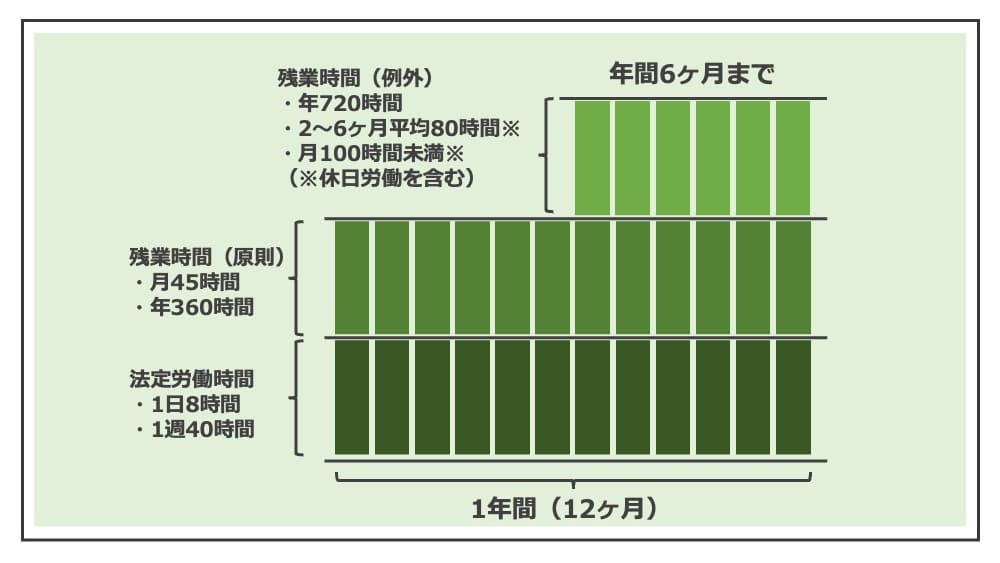

36協定による残業時間の上限は、原則として「月45時間・年360時間」です。例外的に、特別条項付き36協定を結ぶ場合でも、法律の定める月間・年間の上限を超えることはできません。その結果、1日の残業時間にも事実上の制限があります。

残業時間に上限があるのは、労働者の健康を守るためです。上限を超えた長時間労働が常態化すれば、企業には法的責任が生じ、悪質な場合は刑事罰の対象となることもあります。

今回は、36協定による残業時間の上限と、それに関する法的規制について、違反時の罰則や労働者としての対処法も踏まえ、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 残業時間には法的な上限があり、36協定を締結しても無制限ではない

- 原則は月45時間・年360時間だが、特別条項付き36協定などの例外あり

- 上限を超えた場合、刑事罰や是正勧告、安全配慮義務違反のリスクがある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

残業時間の上限規制とは

残業時間の上限規制とは、労働者の健康と生活を守るため、企業が命じることのできる残業時間に法律上の限度を設ける制度のことです。

労働基準法では、「1日8時間、1週40時間」(法定労働時間)を超えて労働させることは原則として禁止されています。残業や休日労働はあくまで例外であり、36協定の締結・届出が必要です。ただし、協定を締結しても無制限に残業が認められるわけではありません。

長時間労働が常態化すれば労働者に深刻な健康被害をもたらすため、法律は36協定による残業時間に上限を設けています。これが「残業時間の上限規制」です。

この規制は、単に時間数を守ればよいという形式的なものではなく、無理なく働ける環境を整え、過度な負担を防ぐ目的があります。企業にとっては安全配慮義務の一環としてこの上限を理解し、適切に労務管理を行う必要があります。労働者にとっても、長時間労働から身を守るための不可欠な知識といえるでしょう。

なお、かつては、残業時間の上限は「時間外労働の限度に関する基準」として厚生労働省告示に定められ、法的拘束力や罰則はありませんでしたが、働き方改革関連法の施行により労働基準法に明記され、現在は、違反した場合は刑事罰の対象となる強行規定です(大企業は2019年4月1日、中小企業は2020年4月1日から施行)。

残業時間の上限は月間・年間の時間数で決められている

残業時間の上限規制は、労働基準法において36協定の上限(限度時間)として定められ、原則として「月45時間・年360時間」とされます。特別条項付き36協定を締結した場合には例外的に上限を引き上げることができますが、その場合も一定の条件を遵守する必要があります。

以下では、36協定の上限(限度時間)の原則と例外について解説します。

原則:月45時間・年360時間(限度時間)

36協定で定める残業時間の上限(限度時間)は、原則として月45時間・年360時間です(※ いずれも法定休日労働は含まず、時間外労働のみを対象としています)。上限を超えた残業を命じることは認められず、上限を超える協定内容は、労働基準監督署でも受理されません(その結果、36協定のない残業として違法になります)。

月45時間

1ヶ月あたりの残業時間の上限は45時間とされます。

例えば、月の所定労働日数を20日前後とすると、1日あたり約2時間前後の残業となり、心身に過度な負担がかからない水準に設定されています。

年360時間

1年あたりの残業時間は360時間が上限です。

月によって残業時間に多少のばらつきがある場合でも、年間を通じて過度な労働とならないよう制限することを目的とした基準です。

なお、上限規制が正しく機能するには、会社が労働時間を正確に把握・管理することが不可欠です。労働時間の記録が不十分だと違反を見過ごすおそれがあるため、注意が必要です。

「労働時間管理」の解説

例外:特別条項付き36協定の上限

繁忙期や突発的な業務対応などの事情がある場合、特別条項付き36協定を締結すれば、一時的に月45時間を超えることが可能です。ただしこの場合も、労働者の健康を確保するため、月・年単位の厳格な条件が課されています。

- 原則:月45時間・年360時間

- 例外:特別条項付き36協定の上限

- 年720時間以内(時間外労働のみ)

- 2〜6ヶ月の平均で80時間以内(休日労働を含む)

- 1ヶ月の残業が100時間未満(休日労働を含む)

- 特別条項の適用は年6ヶ月まで

年720時間以内

特別条項付き36協定を締結しても、時間外労働は年間720時間を超えられません。

この上限は、特定の月に臨時的な残業が発生しても、年間の合計時間が過剰にならないよう制限する意味があります。

なお、特別条項の適用は年6ヶ月までなので、他の6ヶ月に各45時間の残業があると仮定すると、特別条項が適用される6ヶ月の残業は平均して月75時間が限度となります。

複数月平均80時間以内

特別条項を適用した場合でも、休日労働を含み、2〜6ヶ月の平均が80時間未満である必要があります。つまり2ヶ月平均・3ヶ月平均・4ヶ月平均・5ヶ月平均・6ヶ月平均のいずれの期間をとっても、1ヶ月の平均が80時間以内でなければなりません。

月100時間未満

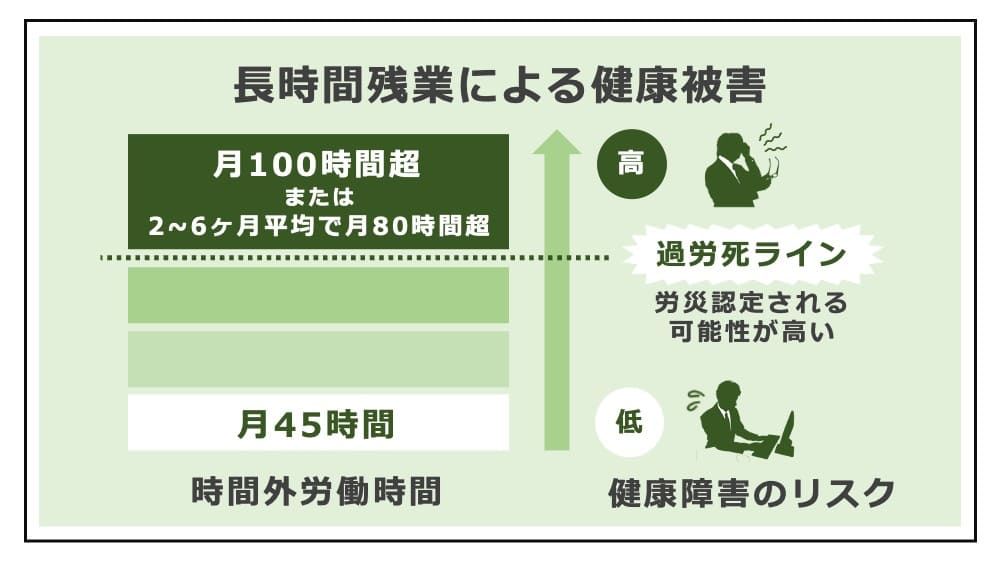

特別条項を適用した場合でも、休日労働を含み、1ヶ月の残業時間が100時間未満である必要があります。

脳・心疾患の労災認定基準によれば「発症前1ヶ月に100時間超」または「2〜6ヶ月の平均で80時間超」という基準は「過労死ライン」と呼ばれ、これを超える労働があって労働者が死亡した場合、労災(業務災害)と認定される可能性の高い時間数とされています。

特別条項の適用は年6ヶ月まで

特別条項によって月45時間を超える残業が認められるのは、年間で最大6回(6ヶ月)までとされます。特別条項は、臨時的・例外的な措置であり、濫用を許さないための制限です。

1日の残業時間の上限は何時間?

以上のように残業時間の上限は月・年単位で定められ、「1日の残業時間の上限」についての直接の定めはありません。ただし、1日の残業が無制限なわけではなく、月・年単位の上限から逆算すれば、おおよその限界を知ることができます。

例えば、月の所定労働日数を20日と仮定すると、それぞれの基準ごとに、1日の残業時間の上限は次のように算出できます。

| 年・月単位の上限 | 1日の残業の上限 |

|---|---|

| 月45時間 | 約2.25時間 |

| 月80時間 | 約4時間 |

| 月100時間 | 約5時間 |

| 年720時間 | 約3時間 |

36協定の上限(限度時間)を前提に考えれば、1日の残業時間は2時間〜5時間程度が限度であり、これを大きく超える長時間労働が常にある場合、違法の可能性が高いと考えられます。

近年、労働者の健康確保の観点から、勤務間インターバルも重視されます。

これは、終業時刻から翌日の始業時刻までに一定の休息を確保する考え方で、国は11時間以上のインターバルを推奨しています。残業時間が上限を超えなくても、日によって偏りがあると、睡眠や休養、プライベート時間の確保に支障が生じるおそれがあります。

例えば、18時終業で、翌日が9時始業の場合、11時間のインターバルを取るには22時までが残業の限界であり、その結果、1日の残業時間は4時間程度が目安となります。

36協定の仕組みと締結の手順

次に、残業時間の上限規制の基本となる36協定について解説します。

36協定とは

36協定とは、労働基準法36条に基づき、会社と労働者の代表(過半数労働組合または過半数代表者)との間で締結される労使協定です。「残業時間の上限規制とは」の通り、「1日8時間、1週40時間」を超えて働かせる場合、36協定を作成し、労働基準監督署に届け出ることが必須となります。

36協定は、過剰な残業を抑制し、労働者の負担を防止するための重要なルールであり、1日・1ヶ月・1年といった期間ごとの残業時間の上限を明記することが求められています。

36協定を締結する手順

36協定を適法に締結するための手順にも、一定のルールがあります。

労働者の代表者は、過半数労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者を民主的な方法で選出する必要があります(会社の指名した管理職などは認められません)。そして、会社と労働者の代表者との間で、残業や休日労働を行う業務の内容、対象となる労働者、残業時間の上限(1日・1ヶ月・1年)、特別条項の有無などについて協議します。

合意内容は「時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号・様式9号の2など)」に記入し、労働基準監督署へ届け出ることで効力を持ちます。

残業時間の上限規制に違反した場合の罰則

残業時間の上限規制に違反した場合、労働基準法違反として、企業に対して厳しい責任を問われる可能性があります。具体的には、次のような違法行為があると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰の対象となります(労働基準法119条)。

- 労働基準法32条違反

- 36協定を締結せずに時間外労働をさせた場合

- 36協定で定めた上限を超えて時間外労働をさせた場合

- 労働基準法36条6項違反

- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間以上となった場合

- 時間外労働と休日労働の合計について2~6か月平均のいずれかが80時間を超えた場合

重要なのは、残業代を支払っていても、上限を超えれば違法になる点です。

また、労働基準法には両罰規定があり、実際に違反行為を行った管理監督者などだけでなく、事業主(法人そのものや個人事業主)に対しても罰金刑が科される可能性があります(なお、事業主が違反の防止に必要な措置を講じていた場合は免除される余地もあります)。

労働基準法違反となるような残業の上限規制違反が疑われる場合、労働基準監督署による立入調査(臨検)が行われることがあり、その結果、法令違反が確認されると、是正勧告によって改善が求められます。是正勧告そのものに強制力はないものの、勧告を無視して違法状態を放置すると、逮捕・勾留や送検、企業名公表といったより重大な事態に発展する可能性があります。

上限を超える違法な残業が常態化している場合の対策は?

次に、上限規制を超える違法残業が常態化した場合の労働者側の対策を解説します。

長時間労働は深刻な健康被害につながるおそれがあるため、労働者側としても注意深く対処する必要があり、我慢し続けるべきではありません。

違法な残業命令は拒否する

今回解説した残業時間の上限は、あくまで「上限」に過ぎません。

確かに、特別条項付き36協定を締結すれば、一定の条件下で相当長時間の残業が許容されますが、それは業務上の必要性がある場合であり、残業は最小限に留めるに越したことはありません。

36協定を締結すれば残業を命じることはできるものの、理由のない残業、業務上の必要性が乏しい残業を強いることは許されません。残業の理由が説明されない場合、嫌がらせやパワハラを目的とした違法な命令の可能性もあり、拒否すべきケースも少なくありません。

業務の見直しや残業の抑制を求める

長時間労働が常態化している場合、業務上の配慮を求めるべきです。

会社には、労働者が健康と安全を確保して働けるよう配慮する義務(安全配慮義務)があり、例えば、具体的には、配慮を求めることが考えられます。

- 労働時間の管理と削減

労働時間・休憩・休日について適切な労働条件を確保すること、残業の抑制や深夜業の回数を減らす措置を講じることを求めることができます。 - 業務内容や業務量の調整

労働時間だけでなく、業務内容や業務量の負荷を軽減するよう求めることができます。 - 適正な人員配置や業務の再配分

特定の労働者に負担が集中しないよう、人員配置の見直しを求めるべきです。業務内容を洗い出し、他の労働者へ振り分けたり、新たに雇用したりして負担を軽減することも検討しましょう。

必要な配慮が尽くされず、うつ病や適応障害などの精神疾患になったり、体調が著しく悪化したりした場合、会社の安全配慮義務違反の責任を追及することができます。また、業務に起因する健康被害は、労災申請して補償を受けることも可能です。

労働時間を記録して残業代を請求する

違法な残業を抑止するには、残業代を請求するのが適切な対処法となります。会社側としても、対価が生じることを理解すれば、不要な残業は抑制しようという意識が生まれます。

労働時間の把握・管理は本来会社の義務ですが、残業時間の上限を超えるような長時間労働が蔓延している職場では、会社の用意したタイムカードや勤怠管理システムは、実労働時間を正確に示していないことがあります。

そのため、後に残業代を請求して会社と争う可能性があるケースでは、労働者側でも労働時間を正確に記録しておく必要があります。

「残業の証拠」の解説

上限規制の対象となる労働者と適用除外

時間外労働の上限規制は、原則として全ての労働者に適用されますが、一部の役職や業種、業務内容によっては、適用が除外されたり、一定期間猶予されたりする場合があります。労働者としては、自分が適用の対象かどうかを理解する必要があります。

36協定の対象外となる労働者

そもそも、残業時間の上限規制は、労働基準法上の「労働者」が対象なので、代表取締役などの役員や、業務委託契約を結ぶ個人事業主(フリーランス)には適用されません。

労働基準法上41条2号の「管理監督者」は、労働時間規制の対象外となるため、残業時間の上限規制も適用されません。ただし、健康確保の観点から労働時間の把握・管理は必要となること、経営者との一体性や出退勤の自由、地位にふさわしい待遇といった実態がない場合、「名ばかり管理職」として違法となる可能性があることに注意が必要です。

「名ばかり管理職」の解説

上限規制の適用が猶予された業種

働き方改革による残業時間の上限規制は2019年4月から始まりましたが、一部の業種では、業務の特殊性や長時間労働の慣行から対応に時間がかかるため、適用が5年間猶予されていました。この猶予措置は2024年3月31日で終了し、同年4月1日からはこれらの業種にも上限規制が適用されますが、その内容は一般の業種と異なるものがあります。

- 建設事業

- 自動車運転の業務(トラックドライバー等)

- 医師

- 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

36協定が適用除外となる業務

一部の専門的な業務は、その性質上、労働時間と成果が必ずしも比例しないことから、残業時間の上限規制の適用が除外されています。具体的には、新技術、新商品または新サービスの研究開発業務がこれに該当します。この措置は、研究開発の自由度を確保し、イノベーションを促進することを目的としています。

ただし、週40時間を超える労働が月100時間を超えた労働者に対しては、医師の面接指導を行わせる義務があるなど、健康確保措置が必要となります。

残業時間の上限に関するよくある質問

最後に、残業時間の上限に関するよくある質問に回答しておきます。

残業が45時間を超えたら違法?

月45時間は、法律が定める残業時間の原則的な上限(限度時間)なので、これを超えて労働させることは違法となるのが基本です。ただし、あらかじめ特別条項付き36協定を締結しておけば、その上限(年720時間以内、複数月平均80時間以内、月100時間未満、年最大6回まで)を超えない範囲では残業をさせることが可能です。

ただし、特別条項は、予想できない業務量の大幅な増加など、臨時的な事情が必要であり、単に繁忙期であるとか、常に多忙であるといった理由では認められません。

残業60時間を超える残業の割増率は?

月60時間を超える時間外労働には、50%以上の割増率で賃金を支払う義務があります。

適用が猶予されていた中小企業についても、2023年4月1日から適用されることになり、現在では全ての企業が対象です。長時間労働に伴う労働者の健康確保と、正当な対価を支払うといった観点から、割増率が引き上げられています。

中小企業でも残業時間の上限規制は適用される?

残業時間の上限規制は、従来は厚生労働省の告示に定められていたものが、労働基準法の規定に引き上げられた経緯があります。大企業では2019年4月から、中小企業では1年間の猶予期間を経て2020年4月から全面的に適用されています。

したがって、現在では企業規模にかかわらず、全ての事業者が法律で定められた上限時間を守る法律上の義務を負っており、違反した場合は罰則の対象となります。

【まとめ】残業時間の上限

今回は、36協定で定める残業時間の上限規制について解説しました。

36協定を締結しても、無制限に残業させることはできません。労働者の健康を守るため、残業時間には原則として「月45時間・年360時間」の上限があります。特別条項付き36協定によって例外的に上限を超える残業が認められる場合でも、年720時間、月100時間未満、複数月平均80時間以内といった制限を遵守する必要があります。

法律が残業時間の上限を定めているのは、際限のない長時間労働によって、労働者の心身が損なわれ、うつ病や過労死といった深刻な被害が生じることを防ぐためです。また、必要性のない残業は極力減らすべきであり、形式的な上限を守っていても、長時間労働が常態化していれば違法と判断される可能性もあります。

違法な残業の実態がある場合、労働基準監督署に相談したり、残業時間を正確に記録して残業代を請求したりといった対応が必要です。判断に迷う場合や、会社との交渉が難しいと感じたときは、速やかに弁護士に相談してください。

- 残業時間には法的な上限があり、36協定を締結しても無制限ではない

- 原則は月45時間・年360時間だが、特別条項付き36協定などの例外あり

- 上限を超えた場合、刑事罰や是正勧告、安全配慮義務違反のリスクがある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/